|

Aproximación

al valor económico del agua en humedales y su integración a la planificación

ambiental en el bajo cauca antioqueño Moisés Elías Alexander Taborda1 Recibido: (24 de mayo de 2025) –

Aceptado: (28 de junio de 2025) – Actualizado: (13 de agosto de 2025) DOI:

10.17151/luaz.2025.60.11 Resumen Colombia destaca por su alta diversidad

ecosistémica, especialmente por los humedales, los cuales prestan valiosos

Servicios Ambientales (SE) a nivel local y global. Este estudio se centró en

la valoración económica del SE agua en el complejo cenagoso El Sapo-Hoyo

Grande, en el Bajo Cauca Antioqueño, con énfasis en las comunidades

afrodescendientes. El objetivo fue determinar la disposición a pagar (DAP) de

estas comunidades para la conservación de los humedales, específicamente en

relación con el abastecimiento de agua, la pesca y la calidad del agua. La

metodología utilizada fue la de valoración contingente, con encuestas para

recolectar datos sobre las percepciones de los encuestados. Los datos se

analizaron con un modelo logit mixto, a través de un modelo econométrico,

utilizando el paquete estadístico SPSS. Los resultados muestran que el 56% de

los encuestados se identifica como femenino, con edades entre 27 y 59 años,

principalmente del corregimiento de Colorado y Nechí. La mayoría percibe el

impacto negativo de la contaminación, especialmente por la minería. Los

atributos más valorados fueron la conservación de los humedales para el

abastecimiento de agua dulce, la calidad del agua y la pesca. La DAP promedio

fue estimada en $243.117 COP/persona. Factores como el estado civil, nivel

educativo y ocupación tuvieron una influencia positiva en la DAP, mientras

que el ingreso mensual y la relación directa con el humedal mostraron una

tendencia inversa. Como conclusiones se destacan la necesidad de integrar la

valoración económica de los SE en los planes de manejo de áreas protegidas y

en los planes de etnodesarrollo, considerar tanto los aspectos económicos

como los inmateriales en las políticas públicas, reconociendo el conocimiento

local de las comunidades afrodescendientes, para fortalecer la conservación y

gestión de los humedales. Además, se resalta la importancia de un enfoque

participativo en la toma de decisiones. Palabras

clave: Consejos Comunitarios, Servicios Ambientales, Humedales,

Valoración Económica del Medio Ambiente. An

Approach to the Economic Value of Water in Wetlands and its Integration into

Environmental Planning in the Lower Cauca Region of Antioquia Abstract Colombia is known for its high ecosystem

diversity, especially its wetlands, which provide valuable Environmental

Services (ES) locally and globally. This study focused on the economic

valuation of water ES in the El Sapo-Hoyo Grande swamp complex in the Bajo

Cauca region of Antioquia, with an emphasis on Afro-descendant communities.

The objective of this study was to determine the willingness of these

communities to pay (WTP) for wetland conservation, specifically in relation

to water supply, fisheries, and water quality. The methodology used was

contingent valuation, with surveys collecting data on the perceptions of

respondents. The data were analyzed with a mixed logit model, through an

econometric model, and using the SPSS statistical package. The results show

that 56% of respondents were identified as female between the ages of 27 and

59, primarily from the districts of Colorado and Nechí. The majority

perceived the negative impact of pollution, especially from mining. The most

valued attributes were wetland conservation for freshwater supply, water

quality, and fisheries. The average WTP was estimated at $243,117 COP/person.

Factors such as marital status, educational level, and occupation had a

positive influence on WTP, while monthly income and direct relationship with

the wetland showed an inverse trend. The conclusions highlight the need to

integrate the economic valuation of ES into protected area management plans

and ethno-development plans, to consider both economic and intangible aspects

in public policies recognizing the local knowledge of Afro-descendant communities,

and to strengthen wetland conservation and management. Furthermore, the

importance of a participatory approach to decision-making is emphasized. Keywords: Community Councils,

Environmental Services, Wetlands, Economic Valuation of the Environment. Introducción Colombia es un país con una alta diversidad

biológica, derivada de la riqueza de paisajes y ecosistemas que se encuentran

en todo su territorio. Esta diversidad está estrechamente relacionada con los

procesos ecológicos y las comunidades que habitan dichos ecosistemas,

reconociéndolos como estratégicos, especialmente los ecosistemas acuáticos,

en particular los humedales, debido a los bienes y servicios que estos

ofrecen (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], 2019 como se citó

en Téllez-Castiblanco, 2022). En este escenario el departamento de Antioquia

se caracteriza por poseer 1 894 cuerpos de agua, lo que lo posiciona entre

los departamentos con mayor cantidad de humedales en Colombia. Los humedales figuran entre los ecosistemas más

productivos de la Tierra. Dadas las funciones que desempeñan en los ciclos

hidrológicos y químicos, así como las extensas cadenas alimentarias y la rica

diversidad biológica que sustentan, se ha dicho que son los riñones del medio

natural y supermercados biológicos (Barbier et al., 1997). No obstante, en la

subregión del Bajo Cauca Antioqueño, estos ecosistemas estratégicos (Congreso

de la República, 1997) y de gran importancia ecológica (Minambiente, s.f), se

han convertido en las áreas naturales con mayor cantidad de pasivos

ambientales en el departamento, lo que representa una preocupación a nivel

nacional debido al grado de modificación o transformación que han

experimentado. Sumado a esto, se presentó en el periodo

2018-2019, la contingencia en el Río Cauca, relacionada con la construcción

del proyecto hidroeléctrico HidroItuango (EPM, 2025), la cual afectó la

dinámica hidrológica del río Cauca como la del río Nechí, lo que reitera la

importancia de la conectividad superficial de estos afluentes con todo el

sistema de humedales del Bajo Cauca Antioqueño. En este sentido, es imperante la necesidad de

conservar los humedales. Desde el año 2002, la Política Nacional para los

Humedales Interiores de Colombia (PNHIC) (MADS, 2001), así como la visión

planteada por el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) en 1999 sobre el

valor de estos ecosistemas, han impulsado la valoración de los humedales

(Meta 3 de la PNHIC) y su incorporación en la toma de decisiones por parte de

las instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA),

incluyendo a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como en el caso de

la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), con

jurisdicción en los municipios del Bajo Cauca Antioqueño. Motivados por esta

importancia, Corantioquia avanzó en la declaración y adopción del Plan de

Manejo del área protegida Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) El

Sapo-Hoyo Grande, categoría pública que promueve la conservación de sus

Valores Objeto de Conservación (VOC) a través de un desarrollo sostenible,

siendo uno de estos VOC el recurso pesquero. Lo anterior busca no solo la

preservación de los humedales en sí, sino también la retribución de esta

acción sobre el bienestar de las comunidades que habitan directamente en

estas áreas y, en general, en la región (Contreras-Araque, 2016). Desde el proceso de construcción colectiva del

DRMI, en la identificación de actores estratégicos para la implementación de

la Ruta Crítica de Declaratoria (Decreto 1125 de 2015), se resalta la

presencia de grupos étnicos como los Consejos Comunitarios de Comunidades

Afrodescendientes, ubicados al interior y en la zona con función

amortiguadora del área protegida (Corantioquia, 2015; Andrade, A. et al.,

2017). Grupos que desde su concepción de la conservación han participado

activamente en las acciones de conservación desarrolladas por Corantioquia,

en el desarrollo del componente ambiental de sus planes de etnodesarrollo. En este contexto, Colombia ha avanzado en ejercicios

que permiten identificar la valoración económica, social y ambiental de sus

ecosistemas, ya sea de manera integral o plural, basándose en la percepción

de las comunidades sobre el bienestar que perciben gracias a los servicios

ecosistémicos que estos les brindan. No obstante, también se requiere

realizar análisis que permitan identificar el costo del deterioro de estos

ecosistemas, frente a la pérdida de la capacidad de los humedales para seguir

ofreciendo dichos servicios. Esto debe enmarcarse en un proceso de adaptación

y resiliencia frente al cambio climático, lo que a su vez influye en la toma

de decisiones sobre su protección y uso racional. Todo esto, con el objetivo

de conservar la base natural que sostiene el desarrollo socioeconómico y el

bienestar de las comunidades. Una de las metodologías de valoración económica

ampliamente utilizadas, es la valoración contingente, método que consiste en

la construcción de un mercado hipotético, con base a este, y mediante

encuestas, se les consulta a los participantes por la cantidad de dinero que

están dispuestos a pagar (DAP) para acceder a una mejora en la cantidad o

calidad del bien, teniendo en cuenta las características socio-económicas de

los individuos (Vásquez, 2017). Por tal razón, esta investigación busca presentar

elementos que permitan a entidades tomadoras de decisiones, como las CAR,

desarrollar ejercicios de valoración económica de servicios ecosistémicos en

humedales y su integración a instrumentos de planificación, esto a través de

la priorización de atributos del agua que sean importantes para las

comunidades ribereñas, identificando las variables que influyen en su

percepción de valor, desde una visión integral. Asimismo, se proponen

acciones que faciliten su incorporación en instrumentos de planificación,

como el Plan de Manejo de un área protegida pública del Sistema Nacional de

Áreas Protegidas – SINAP. Materiales

y método Con el fin de proponer elementos para avanzar en

la valoración económica del servicio ecosistémico de agua en ecosistemas de

humedal, se realizó un ejercicio piloto con comunidades étnicas asociadas al

complejo cenagoso El Sapo – Hoyo Grande, ubicado entre los municipios de

Caucasia y Nechí en el norte del departamento de Antioquia; a través de una

investigación mixta, implementando un muestreo no probabilístico mediante

encuestas a las comunidades de siete (7) Consejos Comunitarios

afrodescendientes, reconocidos por Corantioquia con relación directa e

indirecta con estos humedales. Se utilizó un muestreo secuencial

exploratorio, basado en la toma de datos cuantitativos, seguido de datos

cualitativos, como lo proponen Suarez et al. (2022) y Ministerio del Interior

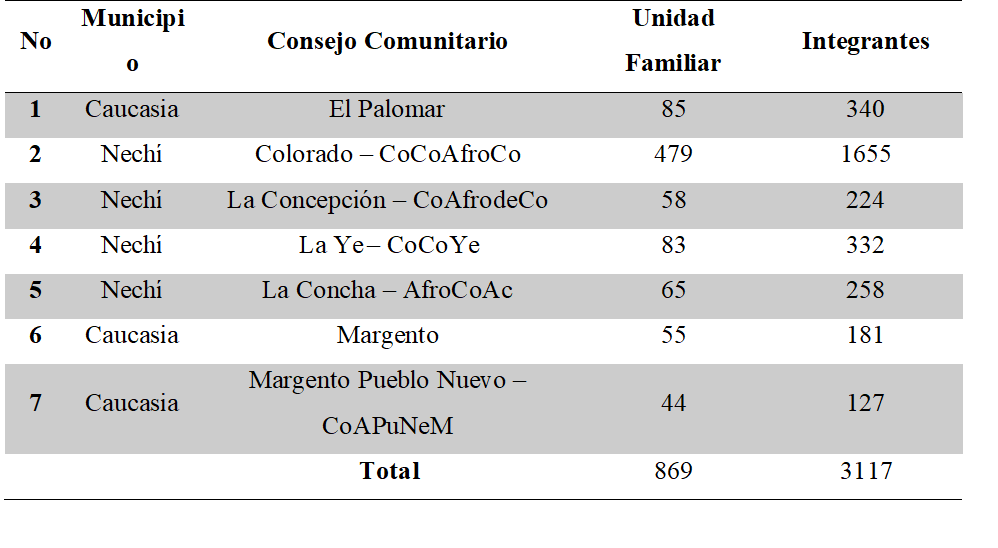

(Mininterior, 2025) (Tabla 1). Tabla 1. Consejos Comunitarios Afrodescendientes en

el complejo cenagoso El Sapo – Hoyo Grande  Fuente: elaboración propia. La unidad de muestra se determinó, considerando

el porcentaje de encuestados que viven o tienen relación directa con el

complejo cenagoso, así 16,6 % que es el equivale a 1 de cada 6 encuestados

presenta esta relación, donde P: 16,7 % (0,167), Q: 83,3 % (0,833), N: 869,

Z: 95 % (1,96), E: 6 %, con un tamaño muestra n= 127, así: Palomar= 12,

Margento= 8, Margento Pueblo Nuevo= 6, La Concha= 10, La Y= 12, Concepción= 9

y Colorado= 70, considerando un nivel de confianza del 95 % y un error del 10

%. Se desarrollaron encuestas semiestructuradas cara

a cara, distribuyendo el proceso de muestreo en los centros poblados de cada

uno de los Consejos Comunitarios (Flórez-Yepes et al., 2020). En total se aplicaron

127 cuestionarios. Las encuestas estuvieron ambientadas con el mapa del

complejo cenagoso El Sapo – Hoyo Grande, entre otros datos del sitio (MADS,

2018) y constaron de tres secciones. En la primera parte, se les solicitó realizar la

identificación y definición de los elementos o atributos del servicio

ecosistémico de agua en el complejo cenagoso que fuese de su preferencia,

resaltando los más importantes y beneficiosos, a través de una matriz, con

una escala de calificación tipo Likert (4-muy alto, 3-alto, 2-medio o

1-bajo), evaluando la importancia, beneficio, y la escala espacial del

beneficio (local, regional o mundial) (Ramsar Regional Center – East Asia –

[RRC-EA], 2020). En la segunda sección, se les solicitó información

sociodemográfica, incluyendo la ganancia neta mensual del encuestado. Y en la

tercera sección, se obtuvo la disposición a pagar – DAP basada en preferencia

y percepciones de los encuestados (Flórez-Yepes et al., 2020), a través de un

muestreo aleatorio simple, basados en la metodología de valoración

contingente. Las puntuaciones se asignaron de manera semicuantitativa,

utilizando los conocimientos del evaluador y los aportes del encuestado en su

conocimiento local (Téllez-Castiblanco, 2022). La interpretación de la

información se realizó mediante estadística descriptiva no paramétrica. Bajo el modelo de la metodología de valoración

contingente, basado en preferencias declaradas (Osorio y Correa, 2009;

Flórez-Yépez et al., 2020), la definición de la disponibilidad a pagar (DAP)3

, se desarrolló utilizando un grupo de variables a calcular de las encuestas

a las comunidades de los Concejos Comunitarios en el área de influencia del

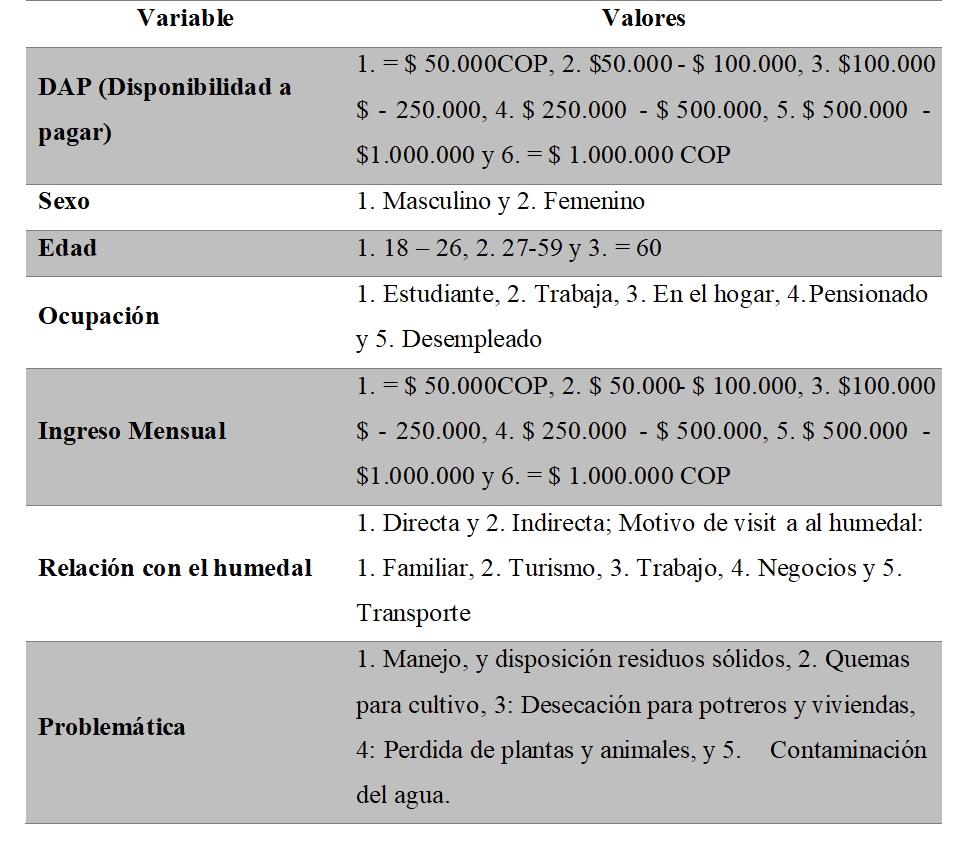

complejo cenagoso El Sapo – Hoyo Grande (Tabla 2). Tabla 2. Variables y sus valores usados en las

encuestas de valoración de los atributos del SE Agua en el complejo cenagoso

El Sapo-Hoyo Grande, Antioquia  Fuente: elaboración propia. Con estas variables se construyó un modelo

econométrico de tipo logístico (logit), donde la variable de respuesta o

dependencia es con selección de seis (6) opciones, cuando el encuestado está

dispuesto a pagar un valor igual o inferior a $50.000 hasta un valor igual o

superior a $1.000.000 COP, tomando el valor de uno (1) a seis (6). En caso de

que el entrevistado no seleccionara ninguna de las opciones, se asignó el

valor de siete (7), incluyendo dicha respuesta como parte de los datos

analizados (Hwang y Petrolia, 2025), con el fin de disminuir el sesgo de no

respuesta en la muestra (Osorio y Correo, 2009). Las variables sexo, edad, estado civil,

ocupación, nivel educativo, ingreso mensual, relación humedal, motivo visita

y problemáticas se utilizaron en el modelo como variables independientes o

explicativas. Los datos se analizaron con un modelo logit mixto, utilizando

las siguientes variables para el modelo econométrico:Pi=B1+B2Sexo+B2Edad+B3EstadoCivil+B4Ocupacion

+B5NivelEducativo+B6Ingresomensual+B7Relaciónhumedal+B8Motivovisita+B9Problemática

Para realizar el análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS. Para la construcción de la propuesta de

estrategia para la integración de los ejercicios de valoración comunitaria a

instrumentos de planificación, se desarrolló un diálogo dialéctico con

funcionarios de Corantioquia. Este proceso se consolidó en una matriz con la

información de la diversidad de pensamientos y la comprensión de un

planteamiento (tesis) (Rodríguez, 20234) con funcionarios de Corantioquia,

y frente a la tesis: –Los procesos de

planificación que incluyen el valor económico asignado por las comunidades

afrodescendientes permiten incorporar una dimensión integral que reconoce la

relación directa de estas comunidades con el humedal y sus servicios

ecosistémicos–, y considerando la antítesis:

–No es esencial incorporar la percepción de la valoración económica de

las comunidades afrodescendientes en los instrumentos de planificación para

la conservación de los humedales y sus servicios ecosistémicos–; se le

solicitó considerar las acciones a desarrollar y en qué instrumento de

planificación se proponen integrar. La información se consolidó en una matriz

de Excel para su compilación y presentación. Resultados Caracterización de la población A partir de la información solicitada en los

cuestionarios, el 56 % de los encuestados se reconoce con el género femenino,

con rango de edad entre los 27 y 59 años (61 %), con procedencia

principalmente del municipio de Nechí (47 %), con residencia en el

corregimiento de Colorado, en el Consejo Comunitario CocoAfroCo (62 %), y un

25 % proviene de municipios aledaños al complejo y otras localidades; en su

mayoría reconocen tener pareja en unión libre (42 %), un 43% está empleado o

desarrolla algún oficio, han alcanzado el nivel de bachillerato (48 %) en su

nivel académico, y en su mayoría tiene relación con el complejo cenagoso por

motivos de desplazamiento mediante transporte fluvial (43 %); la mayoría

perciben ingresos salariales que oscilan entre $500.000 COP y $1.000.000 COP

(23 %), y la mayoría considera que el mayor impacto sobre los humedales es la

contaminación del agua (58 %) con actividades mineras principalmente. Priorización de los atributos del servicio

ecosistémico de agua para la valoración económica Como parte del ejercicio de definición de los

atributos o elementos del servicio ecosistémico de agua para la valoración

económica, se consultó a los participantes sobre su relación directa o

indirecta con el complejo cenagoso. La mayoría se reconoció como usuarios

indirectos (61 %). Sin embargo, de los diez (10) atributos expuestos en la

encuesta, los que fueron considerados de alta importancia y beneficio para

las comunidades fueron: dos atributos relacionados con aprovisionamiento, la

conservación de los humedales para el abastecimiento de agua dulce (60 %) y

la pesca (90 %); y un atributo relacionado con regulación: calidad

fisicoquímica del agua (30 %). Y desde la escala de su beneficio e

importancia para los tres atributos seleccionados, se consideraron con un

impacto global del 57 %, seguido de regional con un 25 % y en menor

proporción, el local con un 18 %. Estos atributos se utilizaron para

proyectar la encuesta de valoración, considerando la percepción de los

participantes en cada uno de ellos, tanto en relación con el valor a pagar

como con la disposición a aceptar por su conservación y deterioro. Lo

anterior es consecuente con lo mencionado por la Millennium Ecosystem

Assessment (MEA, 2005, como se citó en Díaz y López 2021), que reconoce la

interconexión y multidimensionalidad de los SE, especialmente los

relacionados con los de aprovisionamiento y regulación. Reconocimiento de la disponibilidad a pagar – DAP

de los Consejos Comunitarios Se determinó la probabilidad de que las comunidades

aledañas al complejo cenagoso El Sapo Hoyo Grande estén dispuestas a pagar un

valor igual o superior a $243,117 COP/mes/persona ($ 58,86 USD) para

conservar el humedal, la pesca y la calidad del agua en estos ecosistemas

acuáticos. Esta probabilidad se considera como la probabilidad de éxito (Pi),

y el modelo logístico permitió calcular los parámetros del modelo, los cuales

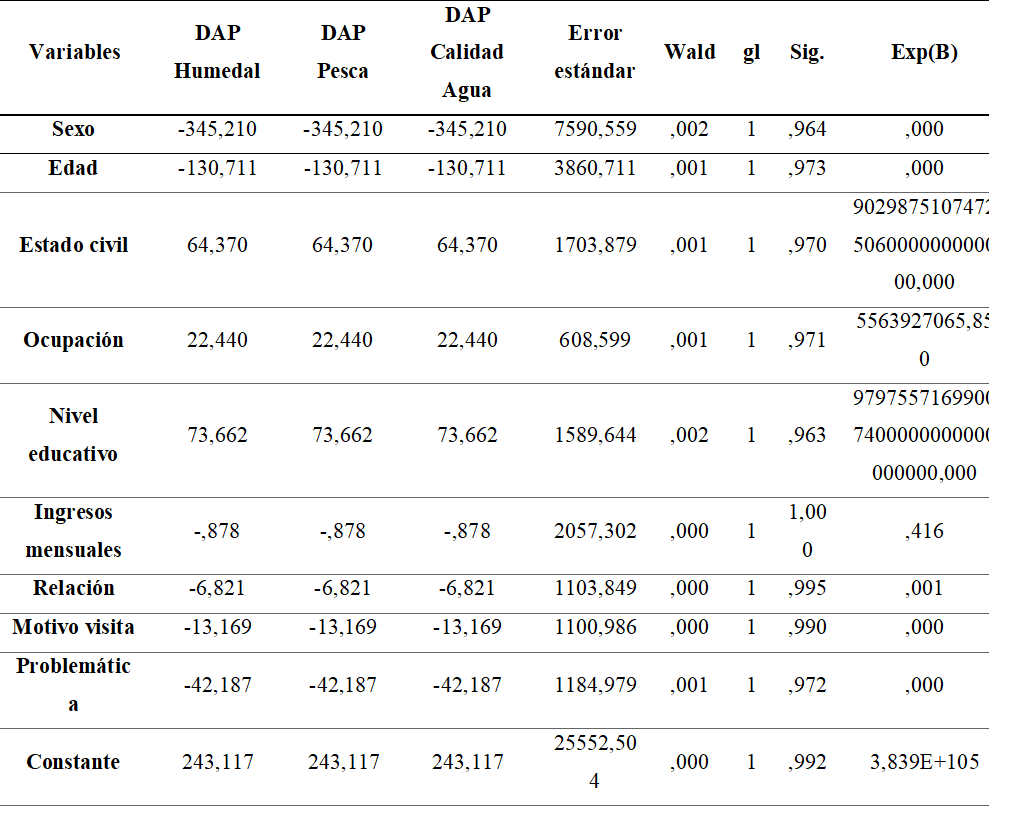

se detallan en la Tabla 3. Tabla 3.

Valores del parámetro (B0) de las

variables en la Disponibilidad a pagar de los atributos seleccionados para la

valoración en el complejo cenagoso El Sapo-Hoyo Grande, Antioquia  Fuente: elaboración propia. En cuanto al comportamiento de las variables, en

el caso del sexo, la edad, el motivo de la visita y la problemática en el

humedal, se identificaron valores negativos (-345,210; -130,711; -13,169;

-42,187), lo que indica que no existe una clara tendencia, y se podría

inferir que estas variables no tienen una influencia significativa sobre la

disposición a pagar de los encuestados. No obstante, en el caso del ingreso

mensual y la relación con el humedal (-0,878 y -6,821), se observa una

tendencia negativa, con una relación inversamente proporcional, ya que

aquellos encuestados con mayores ingresos mensuales podrían estar menos motivados

a pagar, al igual que aquellos que no tienen una relación directa con los

humedales del complejo cenagoso El Sapo – Hoyo Grande. A diferencia de las

anteriores, las variables estado civil, ocupación y nivel educativo (64,370;

22,440 y 73,662) presentan valores positivos, lo que sugiere que podrían

influir de manera positiva en la percepción de los encuestados, ya que el 63

% se encuentra en la situación de casados o en unión libre, lo que presume,

al tener responsabilidades en aportar a los gastos del sostenimiento del

núcleo familiar, influya en la dimensión del valor, los aportes que provee el

ecosistema, son de forma gratuita, lo que les permite disminuir los costos de

inversión o direccionarlos a otras necesidades. El 72 % de los encuestados manifestó contar con

una ocupación, y el 43 % declaró percibir ingresos. además, dichas actividades podrían estar

relacionadas de forma directa o indirecta con los humedales, lo que influiría

en su percepción, al contar con estos ecosistemas, representen fuente de

bienestar y la calidad de vida. Por otro lado, más del 70 % de los

encuestados tiene estudios, destacando un porcentaje significativo (47,7 %)

que ha culminado el bachillerato. Esto podría generar una mayor conciencia

sobre la conservación del humedal, la pesca y la mejora de la calidad del

agua en el complejo cenagoso, lo que, a su vez, podría influir en una mayor

disposición a pagar por su conservación. Es importante mencionar que, aunque los

encuestados, al seleccionar las opciones de valor relacionadas con la

disposición a pagar, manifiestan que su percepción del valor económico de los

humedales se basa en sus experiencias con estos ecosistemas, se debe tener en

cuenta, en el caso de la pesca, que la unidad de medida utilizada por algunos

de los encuestados es el valor de la inversión en el consumo o venta diaria

de esta proteína, extrapolándolo a meses y años. Sin embargo, más allá de

esta propuesta, es relevante que quienes desarrollen este ejercicio

incorporen el hecho de que estos ecosistemas y sus servicios ecosistémicos

son considerados por las comunidades como bienes inmateriales, lo que

conlleva a un análisis conjunto de la construcción del concepto de valor. Cabe mencionar que, desde la metodología de

valoración empleada, si bien la metodología de valoración contingente puede

tener mayor receptividad cuando se plantea un proyecto en el que se mejore el

bien, y así motivar la disponibilidad a pagar, se consideró para el caso de

estas comunidades, que el plantearlo de esta forma podría contrastar con el

grado de incredulidad institucional o no gubernamental, al ver sus

ecosistemas cada vez más deteriorados; por ello, la definición del valor para

estos, se da a partir del reconocimiento del valor económico de sus

ecosistemas (Moreno y Maldonado, 2011), y lo que se propone en el ámbito

cultural a un valor de apropiación (Cano et al., 2020). Adicionalmente, en algunos casos los encuestados

manifestaron su impedimento en la escogencia de un rango de valor, puesto que

consideran que su selección implica, no solo las capacidades de cada

encuestado a nivel socioeconómico, sino también, el definir dicho valor,

genera un conflicto en su percepción, dado que reiteran el hecho de que este

complejo cenagoso y en general, son invaluables, lo que es consistente con lo

dicho por Barbier (et al., 1997), donde expresó: Cuando

un recurso ambiental existe pura y simplemente y nos proporciona bienes y

servicios sin costo alguno, lo único que expresa el valor de los bienes y

servicios que aporta es nuestra disposición a pagar por ellos,

independientemente de si realmente pagamos algo o no (p. 24). Integración de la valoración a los instrumentos

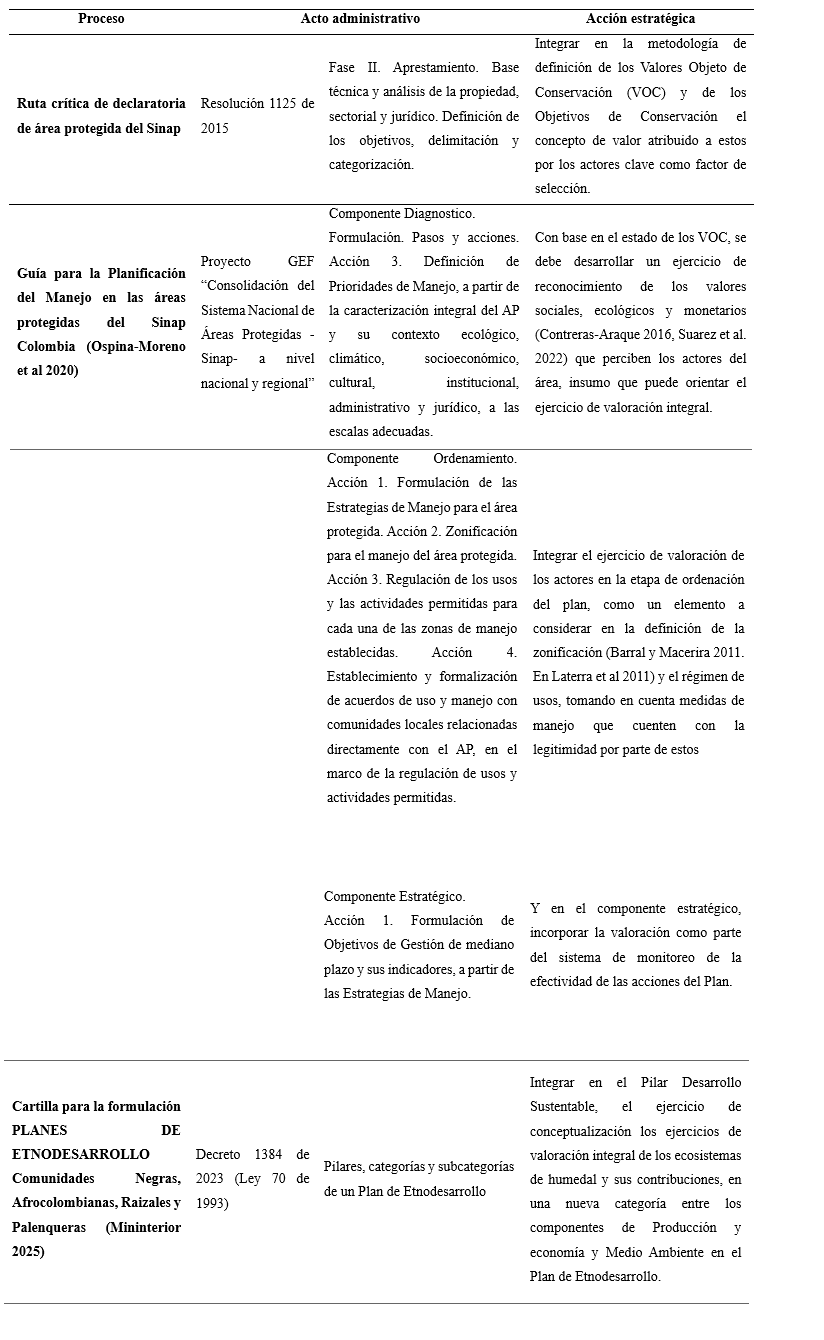

de planificación A partir de la información de funcionarios y

exfuncionarios del Grupo Interno de Trabajo (GIT) Áreas Protegidas y Otras

Estrategias de Conservación de la Subdirección de Ecosistemas y la

Subdirección de Participación y Educación Ambiental de Corantioquia, en total

fueron nueve (9) las personas encuestadas, se construyó la matriz con las

descripciones sistemáticas del dialogo dialéctico. Donde las estrategias de

integración propuestas se concentraron en los procedimientos de declaratoria

y formulación de planes de manejo de áreas protegidas (AP) del SINAP, y en

los Planes de Etnodesarrollo Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y

Palenqueras. Esto a través de las guías actuales, como: la ruta crítica de

declaratoria AP, regulada por la Resolución 1125 de 2015 (Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente], 2015), específicamente en el

ejercicio de selección de los VOC, donde se considera importante introducir

metodológicamente el concepto de valor económico, lo cual permitiría generar

un primer acercamiento de las comunidades y actores clave, a su definición. En el proceso de formulación y actualización de

sus planes de manejo, actualmente bajo la guía de Ospina-Moreno et al.,

(2020), en la que se orienta el desarrollo de los componentes diagnóstico

(estado de los VOC y del AP), ordenación (zonificación y régimen de usos) y

estratégico (acciones para el cumplimiento de los VOC y del AP), en los que

se propone desde la matriz de integración, abordar el ejercicio de valoración

económica con los insumos del diagnóstico, brindando elementos o variables a

considerar orientando la zonificación hacia la conservación de los VOC, lo

que es consecuente con lo propuesto por Barral y Maceira (2011). Para la

construcción de los planes de etnodesarrollo, se propone integrar el concepto

y los ejercicios de valoración económica dentro del pilar de desarrollo

sustentable, como una categoría (valoración económica o integral) que permita

el relacionamiento entre las categorías producción y economía con el medio

ambiente (Mininterior, 2025) (Tabla 4). En respuesta a los planteamientos sobre la

importancia de incorporar la percepción de la valoración de las comunidades

afrodescendientes, esta se consolida como una herramienta útil para los

procesos de planificación y ordenación territorial (Rincón et al., 2021),

enmarcada en una visión integral que no solo considera la biodiversidad y los

servicios ecosistémicos, sino también como una medida de bienestar de y para

las comunidades étnicas en Colombia; al igual, en el reconocimiento de su

interdependencia étnico cultural.

Donde las comunidades étnicas tienen una relación directa y ancestral

con los humedales, basada en prácticas tradicionales de pesca, recolección y

manejo del territorio. Incorporar el valor económico que ellas perciben

permite reconocer esta interdependencia y, por tanto, fortalecer estrategias

de manejo basadas en el conocimiento local y la efectividad de las medidas de

conservación. Tabla 4. Propuesta de estrategias para la

incorporación de la valoración económica en la metodología para la

declaratoria y formulación del plan de manejo de un área protegida pública

del Sinap  Fuente: elaboración propia. Discusión Considerando el reconocimiento de la importancia

del agua y sus SE, atributos asociados al complejo de humedales El Sapo –

Hoyo Grande, en la relación directa o indirecta que tiene las comunidades

ribereñas, en específico, los Consejos Comunitarios Afrodescendientes,

quienes en este estudio definieron los atributos: conservación del agua para

el abastecimiento, mantener o mejorar su calidad fisicoquímica y la pesca.

Esta priorización coincide con lo expresado por Castro (2011) sobre la

necesidad de valorar los beneficios de los servicios ecosistémicos de

aprovisionamiento y regulación, en el ejercicio de valorar la capacidad de

almacenamiento y carbono en humedales (bofedales) en páramos ecuatorianos en

Argentina. Lo anterior debido al grado de conciencia hacia su uso sostenible,

gestión y racionalización (Barbier et al., 1997). Para el caso del atributo

pesca, su selección coincide con lo expresado por Kishor et al. (2021), donde

las comunidades tribales Ghondi y Singar asociadas al humedal Ghodaghodi en

la provincia de Sudurpaschim, seleccionaron el pescado (alimentación) como no

de los principales SE de este humedal. Por lo que la selección de estos

atributos considera la dimensión de valor de los SE desde las comunidades,

como lo expresa MEA (2005) (como se citó en Díaz y López 2021). Ahora bien, frente a la valoración de los

atributos del agua desde la DAP, si bien en este estudio se reporta una

aproximación del valor por parte de las comunidades encuestadas, estimando

una cifra de $243.117 COP/persona (equivalente a $58,86 USD), siendo inferior

a lo reportado por Ramírez et al. (2023), donde la DAP promedio es de $182

($745.714,06 COP) y la cifra presentada por Escobar y Gómez (2016) de $150

($614.599,50), citado en la discusión de su artículo. En el caso de los

valores que arrojó el estudio de Ortega et al. (2009), en relación con el

atributo calidad de agua en Guadalquivir, al sur de la Península Ibérica, donde

la DAP registrada es de 31,79 € ($141.331,98 COP), siendo esta cifra más baja

que lo reportado en esta investigación. Para este mismo atributo, Pinilla et

al. (2024) en su estudio desarrollado en el humedal El Burro (Bogotá),

identificaron un valor menor, en el cual las personas encuestadas

manifestaron estar dispuestas a pagar $1.871 COP/persona ($0.49 USD)

adicionales en su cuenta de servicios públicos. Por otro lado, Obando et al.

(2016), presenta cifras igual de bajas en comparación a las presentadas en

este estudio, donde las familias de estrato 2 estarían dispuestas a pagar

entre $4.353 COP/persona ($1.06 USD) y $7.294 COP/persona ($1,78 USD), por la

conservación y purificación del agua del humedal el Coroncoro en la ciudad de

Villavicencio. No obstante, es importante la claridad de que más que

determinar un valor económico en términos de precio, lo esencial es reconocer

la valoración y la importancia del uso de los ecosistemas desde una

perspectiva integral, tal y como lo expresa Carbal-Herrera (2009). Frente a la propuesta de incorporar en las guías

e instrumentos de planificación, como la ruta crítica de declaratoria de

áreas protegidas públicas, sus planes de manejo, y los planes de

etnodesarrollo, como una estrategia para la integración del concepto de valor

y los ejercicios de valoración económicas, coincide dicha propuesta con los

planteamientos de Cerda (et al., 2023), sobre la importancia de que las

personas valoren la naturaleza y sus SE, incorporando a los procesos en torno

a su conservación no solo la perspectiva económica, como también la dimensión

de valor que estas tienen a la gestión de los humedales como sistemas

socio-ecológicos desde la importancia del enfoque de SE. Considerando esta

propuesta, que busca garantizar la participación de las comunidades desde el

inicio de los ejercicios de planificación y como parte de estos, como lo

presenta Iwan et al. (2017), ya que enfatiza sobre la necesidad de abordar la

participación ciudadana y los medios de comunicación. Esto desde la visión de

que la valoración económica de los servicios ambientales es una herramienta

eficaz para la toma de decisiones y el diseño de políticas que afectan el

estado de los ecosistemas, tal y como lo expresa Contreras-Araque (2016). En este sentido, las propuestas de integración

deben estar orientadas a propiciar análisis multidisciplinares entre la

academia y los tomadores de decisiones, como lo manifiesta Suarez et al.

(2022). Conclusiones

y recomendaciones En el abordaje del ejercicio de valoración económica

en humedales, a desarrollar por entidades gubernamentales como las CAR,

siendo autoridades ambientales en su jurisdicción; se propone considerar el

ejercicio previo de reconocimiento del valor por parte de las comunidades

étnicas, y considerar escenarios de diálogo que permitan una construcción

colectiva y participativa de los conceptos. Esto en el entendimiento de las

comunidades, dado su relacionamiento con ecosistemas, como los humedales,

donde es clara su cercanía a los SE de agua, desde el aprovisionamiento y

regulación, y su contribución desde estos ecosistemas acuáticos. Por ello, en

este documento se resalta el ejercicio piloto con comunidades

afrodescendientes, donde perciben la importancia de los atributos

abastecimiento, pesca y calidad de agua de los SE de agua, desde la escala

sus localidades en el complejo cenagoso El Sapo-Hoyo Grande en la subregión

del Bajo Cauca Antioqueño al resto del mundo. En el ejercicio propio de valoración económica,

considerando la pertinencia de emplearla, a través del método de valoración

contingente, ya que permite percibir el bienestar de las comunidades al

mantener o mejorar sus humedales. Donde variables como el estado civil, la

ocupación y el nivel educativo influyen positivamente en su percepción del

valor, como una forma válida de monetizar el bienestar que reciben de estos

ecosistemas cenagosos. Pero también, es importante decir que las variables

del sexo, la edad, el motivo de la visita y la problemática en el humedal

influyen de manera negativa en la percepción de la DAP del encuestado; pero

en el caso de las variables ingreso mensual y la relación con el humedal, se

comportaron de forma inversa, donde a mayores ingresos no necesariamente

existe una mayor disponibilidad a pagar, al igual que si se tiene una

relación directa con los humedales. En este sentido, poder definir de forma precisa

las tendencias hacia la DAP en las comunidades, continúa siendo un reto, así

como establecer un único método de valoración (Díaz y López, 2021). Además,

no siempre se logra definir un valor por parte de las comunidades (Secretaría

de la Convención de Ramsar, 2007 como se citó en Flórez-Yepes et al., 2020).

De este modo, también las comunidades manifiestan que, si bien consideran la

necesidad de poder dar valor a los ecosistemas, el ejercicio mismo, no recoge

realmente el valor de lo inmaterial (De Groot et al., 2002 como se citó en

Iwan et al., 2017). No obstante, el reto también radica en la

incorporación de un valor o la percepción del mismo, desde las comunidades a

las políticas públicas reflejadas en los instrumentos de planificación que se

desarrollan, donde en el caso del área protegida DRMI El Sapo-Hoyo Grande, en

una carrera contra el tiempo, frente a los pasivos ambientales que tiene la

zona (Díaz y López, 2021), por ello la necesidad de dar manejo a los SE, en

el marco de la generación de información que conlleve a la sensibilización de

la importancia de estos, como lo plantea Barral y Maceira (2011) (como se citó en Laterra et al.,

2011), en la búsqueda de orientar equilibradamente la toma de decisiones que

se reconozca todo el valor de los humedales, incluyendo aquellos valores no

comerciales, como lo expresa Castro (2011). De esta misma forma, poder

definir el seguimiento, el modelado, la valoración y la gestión de los

servicios ecosistémicos, a través de estrategias que lo permitan, teniendo en

cuenta la complejidad de estos ecosistemas cenagosos (Costanza 2017). Por

ello el incidir en las guías, rutas y procedimientos, permite lograr la

integración del concepto y el ejercicio de valoración, como se propone en

esta investigación en la normatividad y procedimientos para instrumentos

gubernamentales y de las comunidades étnicas, siendo importante considerar la

incidencia de las estrategias desde los aspectos normativos de la valoración

económica en Colombia. Agradecimientos Agradecemos a Corantioquia y a la Universidad de

Manizales, en especial a la Dirección de la Maestría de Desarrollo Sostenible

y Medio Ambiente, así como a los docentes Dr. Juan Carlos Granobles y Dr.

Luis Alberto Vargas Marín, las comunidades de los Concejos Comunitarios de

Palomar, Colorado, La Concha, La Ye, Concepción, y Margento, compañeros, colegas

y amigos, por sus aportes y participación en este proceso. Potencial

conflicto de intereses Los autores declaramos inexistente un conflicto

de intereses en la realización de la investigación. Referencias

bibliográficas Andrade A., Etter, A., Saavedra K., Amaya P.,

Cortés, J. y Arévalo, P. (2017). Estado

de los Ecosistemas Colombianos: una aplicación de la metodología de la Lista

Roja de Ecosistemas (Vers2.0). Informe Final. Pontificia Universidad

Javeriana y Conservación Internacional. Aryal, K., Raj., B. y Maraseni, T. (2021).

Perceived importance and economic valuation of ecosystem services in

Ghodaghodi wetland of Nepal. Land Use

Policy, (106). https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105450 Barbier, E. B., Acreman, M. C. and Knowler, D.

(1997). Economic valuation of wetlands: A guide for policy makers and

planners. Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland. 1-128.

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/lib/lib_valuation_e.pdf Cano Mejía, V., Arias Suárez, J. D. y Asuaga

Tarán, C. (2020). Contabilidad cultural: un campo emergente enfocado en

salvaguardar el patrimonio cultural. Revista

Científica General José María Córdova, 18(31), 651-672.

https://doi.org/10.21830/19006586.605 Carbal Herrera, A. (2009). La valoración

económica de bienes y servicios ambientales como herramienta estratégica para

la conservación y uso sostenible de los ecosistemas: Caso Ciénaga La

Caimanera, Coveñas - Sucre, Colombia. Criterio

Libre, 7(10), 73-91. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3228183

Castro, M. (2011). Una valoración económica del almacenamiento de agua y carbono en los

bofedales de los páramos ecuatorianos - la experiencia en

Oña-Nabón-Saraguro-Yacuambi y el Frente Suroccidental de Tungurahua.

EcoCiencia.

https://ecociencia.org/wp-content/uploads/2022/02/una_valoracion_economica_en_bofedales_del_paramo.pdf

Cerda, C., Ocampo-Melgar, A. y Bidegain, I.

(2023). Dimensiones de valor pluralistas de los servicios ecosistémicos como

una oportunidad hacia la transdisciplina. Revista

Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, 9(1), 95-111.

https://doi.org/10.29035/pai.9.1.95 Contreras-Araque, A. (2016). Valoración económica del servicio

ecosistémico de soporte a la pesquería provisto por el ecosistema de manglar

en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Revista

de Economía del Caribe, (18), 119-139.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-21062016000200005&lng=en&tlng=es

Convención de Ramsar sobre los humedales.

(2018). Perspectiva mundial sobre los

humedales: Estado de los humedales del mundo y sus servicios a las personas.

Ramsar.

https://www.ramsar.org/es/recursos/publicaciones/perspectiva-mundial-sobre-los-humedales

Corporación Autónoma Regional del Centro de

Antioquia [Corantioquia]. (2017). Acuerdo

No. 508 del 26 de octubre de 2017. Corporación Autónoma Regional del Centro de

Antioquia [Corantioquia]. (2020). Plan

de Acción 2020-2023. https://www.corantioquia.gov.co/planes-de-accion/ Corporación Autónoma Regional del Centro de

Antioquia. (2022). Plan de Manejo del

Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI de las ciénagas El Sapo y Hoyo

Grande (Nechí Y Caucasia, Antioquia). Costanza, R., de Groot, D., Braat, L.,

Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., Farber, S., y Grasso, M. (2017).

Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we

still need to go? Ecosystem Services,

28, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008 Díaz, E. y López, L. (2021). Del porqué valorar

hacia el para quién valorar. Una reflexión a más de 20 años de la propuesta

de Robert Costanza y su equipo. En-Contexto,

9(15), 121-139. https://doi.org/10.53995/23463279.900 Empresas Públicas de Medellín. (2025, 15 de

febrero). Comunicado EPM Digital.

https://www.epm.com.co/institucional/proyectos/hidroituango/informacion-oficial-de-la-contingencia-2018/cronologia-de-la-contingencia/

Iwan, A., Guerrero, E.M., Romanelli, A. y

Bocanegra, E. (2017). Valoración económica de los servicios ecosistémicos de

una Laguna del sudeste bonaerense (Argentina) Investigaciones Geográficas, (68). 173-189.

https://n9.cl/z1cb26

Hwang, Julian J.; Petrolia, Daniel, Revisiting

Opt-Out Responses and Consequentiality in Contingent Valuation, Journal of Agricultural and Resource

Economics, Volume 50, Issue 1, January 2025, Pages 162-178.

https://n9.cl/x3ktr Flórez - Yepes, G. Y., Ospina-Parra, J. A.,

Alzate-Álvarez, A.M., Chávez-Marín, M.C., Gallo-Cardona, C., Vidal-Sierra,

C.A., Serna-Mendoza, I., Soto-Vallejo, R., & Castro-Díaz, L.E. (2020). Valoración económica de los servicios

ecosistémicos de humedales Altoandinos: tres métodos de aplicación. Centro

Editorial Universidad Católica de Manizales. Laterra P., Jobbágy. E. y Paruelo, J. (2011). Valoración de servicios ecosistémicos Conceptos, herramientas y

aplicaciones para el ordenamiento territorial. Ediciones Inta.

https://n9.cl/ozxkzu

López, N., y Guevara Pérez, E. (2017). Valoración ambiental del Humedal

Urama, Venezuela. Revista INGENIERÍA

UC, 24(3), 279-289. https://www.redalyc.org/pdf/707/70754692002.pdf Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

[Minambiente]. (s. f.). Humedales.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

https://n9.cl/cp39z Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial. (2002). Política

Nacional para Humedales Interiores de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(2018). Guía de Aplicación de la

Valoración Económica Ambiental. https://n9.cl/jvqiu

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(2019, 21 de mayo). Comunicado MADS Digital. https://n9.cl/q6v35 Ministerio del Interior (2025). Cartilla para el desarrollo de Planes de

Etnodesarrollo Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/abc_planes_de_etnodesarrollo-1.pdf

Moreno Sánchez, R. E., y Maldonado, J. H.

(2011). Enfoques alternativos en la valoración de ecosistemas: explorando la

participación de los usuarios locales. Ambiente

Y Desarrollo, 15(29), 11–42.

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/article/view/3166 Obando Bastidas, J. A., Castellanos Sánchez, M.

T. y Franco Montenegro, A. (2016).

Valoración económica del recurso natural agua del Humedal Coroncoro de

Villavicencio. Lámpsakos, (16),

33-43. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=613964501003 Osorio Múnera, J. D., y Correa Restrepo, F. J.

(2009). Un análisis de la aplicación empírica del método de valoración

contingente. Semestre Económico, 12(25),

11-30. https://www.redalyc.org/pdf/1650/165013651001.pdf Presidencia de la República de Colombia. (2018).

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

“Pacto por Colombia Pacto por la Equidad”. IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar produciendo Bogotá. Pinilla, M., Pulido, L. D. y Cardona, C. M.

(2024). Evaluación económica de servicios del humedal el Burro, Bogotá,

Colombia. Sociedad y Economía,

(51). https:// doi.org/10.25100/sye.v0i51.12872 Ramírez, A., Castillo, I., Calderón, M., Duffus,

D. y Pirela, A. (2023). Valoración económica y disponibilidad a pagar por el

recurso agua en comunidades rurales. Económicas

CUC, 44(1), 83–102.

https://doi.org/10.17981/econcuc.44.1.2023.Econ.5 Riaño Morales, D., Vásquez Traslaviña, L.D. y

Cita Velandia, Á. Y. (2024). Aproximación a la valoración económica de los

servicios ecosistémicos prestados por el humedal Las Tinguas. Apuntes Contables. 34 (may 2024),

11–46. https://doi.org/10.18601/16577175.n34.02 Rincón-Ruiz A., Arias-Arévalo P., Clavijo-Romero

M. (Eds). (2021). Hacia una valoración

incluyente y plural de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos:

visiones, avances y retos en América Latina. Universidad Nacional. RRC-EA. (2020). Rapid Assessment of Wetland Ecosystem Services: A Practitioners’

Guide. Ramsar Regional Center – East Asia. Suarez, A., Ruiz-Agudelo, C. A., Arias-Arévalo,

P., Flórez-Yepes, G. Y., Arciniegas, N., Vargas-Marín, L. A., Marulanda, A.,

Ramirez, J., Castro-Escobar, E., Bastidas, J. C. y Blanco, D. (2022).

Recognizing, normalizing and articulating: An approach to highlight plural

values of water ecosystem services in Colombia. Heliyon, 8(9). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10622 Suarez Parra, K. V., Parra Saad, A., y Cely

Reyes, G. E. (2023). Valoración económica del agua en el Distrito de Riego

del Alto Chicamocha, Boyacá, Colombia. Apuntes

del Cenes, 42 (76). 153 - 172. https://doi.org/10.19053/01203053.v42 Téllez-Castiblanco, D. M. (2022). Determinación

de servicios ecosistémicos en el humedal Gualí Tres Esquinas: consideraciones

sobre su uso, tendencias y criterios para su conservación.

http://hdl.handle.net/11634/43265 TNC, GIZ, Corantioquia y Biodiversa Colombia.

(2021). Plan de manejo del Distrito

Regional De Manejo Integrado DRMI de las ciénagas El Sapo y Hoyo Grande

(Nechí y Caucasia, Antioquia). Vásquez, F. (2017). Método de Valoración Contingente. Curso teórico-práctico:

“Metodologías para la valoración económica del medio ambiente”. Evento

EuroClima-CEPAL. 1 Biólogo. Magister en Desarrollo Sostenible y

Medio Ambiente. Universidad de Manizales, Colombia. Correo electrónico:

moisesalexandert@gmail.com –

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-8411-3937

– Google Scholar: https://scholar.google.com.mx/citations?user=QImtE0EAAAAJ&hl=es&oi=ao 2 Doctora en Desarrollo Sostenible y Medio

Ambiente. Docente de la Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

Universidad de Manizales, Colombia. Correo electrónico:

gflorez@umanizales.edu.co – ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4185-0178 – https://scholar.google.es/citations?user=VQXZYoAAAAAJ&hl=es 3 De igual forma se solicitó información de la

disponibilidad a aceptar (DAA) pero los valores y el análisis no se presenta

en este documento. 4 https://n9.cl/zierz Para citar

este artículo: Alexander Taborda, M. E. y Flórez Yepes, G. Y.

(2025). Aproximación al valor económico del agua en humedales y su

integración a la planificación ambiental en el Bajo Cauca. Revista Luna Azul,

(60), X-X. https://doi.org/10.17151/luaz.2025.60.11 Esta obra está bajo una Licencia de Creative

Commons Reconocimiento CC BY Código QR del artículo  |