|

Análisis de la

Educación Climática en el Sector Marítimo Centroamericano: Construyendo

Resiliencia desde el Abordaje Docente Beatriz Del Carmen Medina Monroy4 Martha Edilsa Herrera Castillo5 Recibido: (29 de abril de 2025) – Aceptado: (11 de junio de 2025) – Actualizado: (13 de agosto de 2025) DOI:

10.17151/luaz.2025.60.8 Resumen: Esta

investigación analizó las percepciones de los docentes en la única universidad

de la región centroamericana enfocada en el sector marítimo, Universidad

Marítima Internacional de Panamá (UMIP), sobre la calidad de la formación en

Educación Climática, destacando diferencias significativas entre las

disciplinas de Ciencias Naturales e Ingenierías. Aunque el 85% de los

docentes afirman estar conscientes del Cambio Climático, los hallazgos

muestran variaciones importantes en cómo se aborda el tema en cada área, lo

que subraya la necesidad de estrategias pedagógicas adaptadas a sus contextos

específicos. Por ejemplo, mientras en Ciencias Naturales se enfatiza la

comprensión científica del fenómeno, en Ingenierías se percibe una falta de

integración práctica en los programas formativos. A partir de estos resultados, se recomienda

fortalecer la incorporación del Cambio Climático en los currículos, revisar

las políticas institucionales y adoptar metodologías innovadoras que

promuevan un aprendizaje activo y contextualizado. En el caso del sector

marítimo, es crucial incluir contenidos relacionados con el Cambio Climático

en los programas de formación, incentivar la investigación aplicada y

fomentar colaboraciones con la industria para impulsar prácticas sostenibles.

Estas medidas no solo contribuirían con la preparación de los futuros profesionales

para la región, sino también al desarrollo de soluciones concretas frente a

los desafíos climáticos globales. Palabras claves: Cambio Climático, Educación Superior, Educación Ambiental, Adaptación Curricular, Sector Marítimo. Analysis

of Climate Change Education in the Central American Maritime Sector: Building

Resilience from a Teaching Approach Abstract This research analyzed the perceptions of professors on the quality of training in climate education, highlighting significant differences between the Natural Sciences and Engineering disciplines, at the only university in the Central American region focused on the maritime sector, Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP). Although 85% of university professors claim to be aware of climate change, the findings show significant variations in how the topic is addressed in each area, underlining the need for pedagogical strategies adapted to their specific contexts. For example, while in Natural Sciences the scientific understanding of the phenomenon is emphasized, in Engineering there is a perceived lack of practical integration in training programs. Based on these results, it is recommended to strengthen the incorporation of climate change in curricula, review institutional policies and adopt innovative methodologies that promote active and contextualized learning. In the case of the maritime sector, it is crucial to include climate change related content in training programs, encourage applied research and foster partnerships with industry to promote sustainable practices. These measures would not only contribute to the preparation of future professionals for the region, but also to the development of concrete solutions to global climate challenges. Keywords: Climate Change, Higher Education, Environmental Education, Curriculum Adaptation, Maritime Sector. Introducción El cambio climático es un fenómeno que altera la composición atmosférica global, afectando tanto a los sistemas naturales como a las actividades humanas. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [UNFCCC], 2011), este fenómeno es definido como una alteración prolongada del clima atribuida a la actividad humana o a la variabilidad natural, potenciado por las emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios en el uso del suelo (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2023; Stott et al., 2010), representa uno de los mayores retos de la humanidad. La educación juega un papel fundamental en la respuesta al cambio climático, facilitando la alfabetización climática, promoviendo cambios en los comportamientos individuales y fortaleciendo la resiliencia frente a sus efectos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2014; Muccione et al., 2025). La UNESCO subraya la importancia de integrar el Cambio Climático en los sistemas educativos como parte del Desarrollo Sostenible, con metas específicas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, relacionado con la educación de calidad (McKenzie et al., 2024). Además, la educación ambiental fomenta conductas sustentables y fortalece la estrategia científica para el cambio social (Poblete Trujillo et al., 2023), lo que resulta esencial para abordar los desafíos climáticos. En el ámbito de la educación superior, el papel de las universidades es crucial para formar profesionales capaces de abordar los desafíos climáticos desde perspectivas interdisciplinarias. Estudios recientes han identificado carencias significativas en la integración de la educación climática en los programas universitarios, particularmente en instituciones del sector marítimo, donde la necesidad de una educación climática contextualizada es particularmente urgente (Ricardo Marrero et al., 2019; Vallejo, 2022). Este sector enfrenta impactos directos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar, tormentas más frecuentes y la necesidad de descarbonización en las operaciones marítimas (Kumar et al., 2021). Además, la acidificación oceánica, causada por el aumento de CO2, impacta infraestructuras portuarias y vida marina, afectando la cadena logística marítima y requiriendo estrategias de adaptación y mitigación para garantizar la sostenibilidad (Clarke et al., 2020; Joung et al., 2020). Panamá en conjunto con la región centroamericana y Colombia, como centro neurálgico del comercio marítimo global, debido a su posición geográfica estratégica y la presencia del Canal de Panamá, dependen en gran medida de la sostenibilidad de este sector (Rodrigue, 2017). En este contexto, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) se posiciona como una institución clave en la formación de profesionales del sector. La UMIP destaca como referencia global por su cuerpo docente especializado y su impacto en la formación de profesionales panameños y extranjeros que incluyen diversos países de la región, vinculada a la vía interoceánica (Universidad Marítima Internacional de Panamá [UMIP], 2022). No obstante, se desconoce el nivel de integración de la educación climática en sus currículos, así como las percepciones de los docentes sobre la relevancia y efectividad de los enfoques pedagógicos relacionados. Investigaciones como la de Veiga Ávila et al. (2017) destacan la relevancia de la motivación estudiantil y el compromiso docente para integrar efectivamente temas de cambio climático en entornos académicos, superando los desafíos en la innovación de enfoques educativos. Este artículo presenta un análisis de la calidad de la educación climática en la UMIP, centrado en las percepciones y abordajes pedagógicos de sus docentes. A través de una evaluación comparativa entre diferentes disciplinas académicas, se identifican brechas y oportunidades para fortalecer el papel de la universidad en la promoción de una educación climática transformadora. Este análisis es particularmente relevante dado el papel de los docentes como actores clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en la definición de estrategias para la formación de profesionales que actúen en la mitigación y adaptación frente al cambio climático (Cajigal-Molina et al., 2017). Además, estudios previos respaldan la eficacia de políticas claras y estrategias de mitigación para fomentar una cultura institucional sostenible y enfoques efectivos en educación climática (González Gaudiano y Meira Cartea, 2009). La crisis climática no solo agrava enfermedades y afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, embarazadas y ancianos (Agache et al., 2022), sino que también exige una respuesta educativa integral; que aborde las carencias en competencias y conocimientos para mitigar y adaptarse a los riesgos climáticos (Arcia Jaramillo, 2020). Además, el aumento de enfermedades relacionadas con el cambio climático, como patógenos gastrointestinales, malaria y dengue, ha impactado gravemente a comunidades indígenas, evidenciando la urgencia de medidas preventivas y educativas (Sahu et al., 2023; Thompson, 2018). La implementación de políticas de sostenibilidad depende del compromiso y la voluntad de emprender actividades innovadoras (Veiga Ávila et al., 2017), lo que subraya la necesidad de recursos educativos que sirvan como base para diseñar asignaturas, cursos y planes de estudio que contengan temas sobre el cambio climático (UNESCO,2014). No obstante, los actores involucrados en la toma de decisiones aún carecen de la formación necesaria para afrontar esta crisis, lo que limita la capacidad de respuesta y afecta el desarrollo humano y el funcionamiento de diversos sectores. En este sentido, Rivarosa et al. (2012) plantean que problematizar los vínculos entre ambiente e identidad permite un nuevo enfoque educativo que integre voces ausentes y promueva la equidad y la democracia cognitiva, aspecto clave para transformar la percepción y respuesta ante el cambio climático. Asimismo, la educación sobre el cambio climático se ve influenciada por percepciones y representaciones sociales que, en muchos casos, incluyen concepciones erróneas y confusión con otras problemáticas ambientales (Cruz Castaño y Páramo, 2020). Esta falta de claridad puede dificultar la implementación de estrategias efectivas, especialmente en sectores como la agricultura, uno de los más vulnerables a las amenazas climáticas y que representa una significativa pérdida de recursos económicos (Mora et al., 2010). Ante este panorama, la educación climática se convierte en un pilar esencial para construir un futuro más resiliente y sostenible. No solo debe enfocarse en la transmisión de conocimientos científicos, sino en la generación de conciencia, el fortalecimiento de la capacidad de adaptación y la promoción de soluciones innovadoras que integren diversos saberes y perspectivas. El enfoque metodológico adoptado en este estudio no solo permitió describir el estado actual de la educación climática a nivel superior, sino también identificar áreas clave para su fortalecimiento. A partir del análisis de los resultados, se generan insumos relevantes para la formulación de políticas y estrategias que promuevan una educación climática más integral y efectiva. Estos hallazgos son particularmente significativos dada la relevancia regional e internacional de la UMIP como institución formadora de profesionales en el sector marítimo, un ámbito directamente impactado por los desafíos del cambio climático. Así, este estudio contribuye a sentar las bases para una transformación educativa que responda a las necesidades globales de sostenibilidad y resiliencia climática. Los resultados de este estudio proporcionan una base para la implementación de estrategias educativas que consideren tanto las especificidades del sector marítimo, como las necesidades globales de sostenibilidad. La propuesta incluye recomendaciones para la integración transversal del cambio climático en los currículos universitarios, la capacitación de docentes y el desarrollo de colaboraciones con la industria para fomentar prácticas sostenibles. Este enfoque no solo contribuirá a preparar a los futuros profesionales para enfrentar los retos climáticos, sino que también fortalecerá la capacidad institucional de la UMIP para liderar iniciativas de educación climática en el ámbito regional e internacional. Materiales

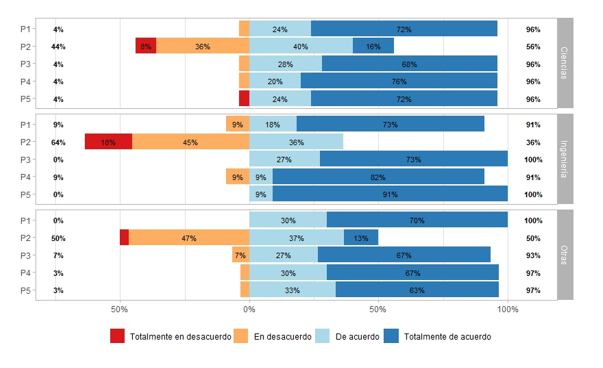

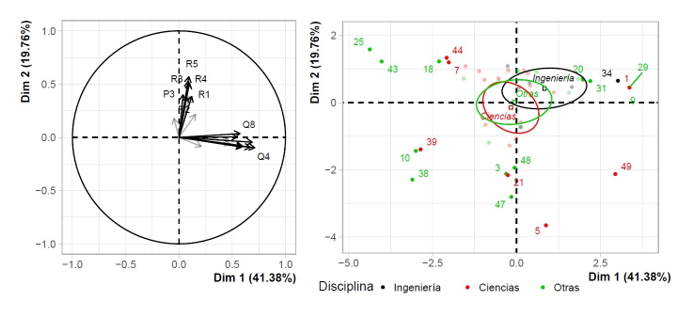

y método Este estudio se diseñó como una investigación descriptiva, orientada a analizar las percepciones de los docentes sobre la integración de la educación climática en la UMIP. Esta universidad, se localiza en La Boca, corregimiento de Ancón, provincia de Panamá, en la ladera sureste del Canal de Panamá (latitud: 8.9457, longitud: -79.5614). Durante un periodo de 12 meses, se recopiló información que permitió caracterizar y entender la situación actual sin manipulación experimental de variables. La herramienta principal para la recolección de datos fue una encuesta en línea utilizando la plataforma Google Forms, la cual fue estructurada y diseñada para captar opiniones mediante una escala Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo), excluyendo respuestas no válidas como "no responde" (Mohd Rokeman, 2024). Esta herramienta ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la recopilación de información en diversas investigaciones educativas (Evans y Mathur, 2018; Leal Filho et al., 2019; Molthan-Hill et al., 2019; Regmi et al., 2016). La población de este estudio estuvo compuesta por 142 docentes activos en la UMIP durante el primer semestre de 2023. De esta población, se obtuvo una muestra representativa de 66 docentes, lo que corresponde al 46,5 % del total. La selección de la muestra se realizó mediante un muestreo aleatorio, con el apoyo de las autoridades académicas, quienes facilitaron la distribución de la encuesta en línea. Para garantizar la diversidad y la representatividad, se consideraron variables como género, rango de edad, nivel académico y áreas de especialización de los docentes. La encuesta se estructuró en dos partes. La primera estuvo destinada a caracterizar a los participantes mediante la recolección de datos demográficos y académicos. La segunda parte se dividió en tres secciones, en las que, a través de proposiciones formuladas con una escala de Likert, se exploraron: primero, las percepciones sobre el cambio climático; segundo, su integración en la educación universitaria; y tercero, las opiniones y recomendaciones sobre la implementación de estrategias educativas, incluyendo la creación de módulos, cursos y programas especializados basados en el cambio climático. Los datos recolectados, fueron analizados utilizando una combinación de técnicas estadísticas. Se empleó la escala Likert para evaluar actitudes y opiniones de los docentes (Bryer y Speerschneider, 2016), mientras que el Análisis de Componentes Principales (ACP) se utilizó como método exploratorio para reducir la dimensionalidad del instrumento aplicado y explorar la estructura interna de las respuestas. Esta técnica es adecuada en contextos educativos cuando se desea identificar patrones latentes entre múltiples ítems. El ACP permite identificar patrones y relaciones significativas en los datos (Oksanen et al., 2025) y se ha utilizado con éxito en múltiples disciplinas para el análisis de datos complejos (Abdi y Williams, 2010; Greenacre et al., 2022). Estas herramientas analíticas fueron implementadas mediante el software estadístico R (R Core Team, 2024), que facilitó la visualización de tendencias y la interpretación de resultados. Las proposiciones planteadas fueron: P1. El cambio climático está ocurriendo ahora, causado principalmente por actividades humanas. P2. El cambio climático está ocurriendo ahora, pero causado principalmente por fuerzas naturales. P3. Las consecuencias del cambio climático serán muy graves y su sector de estudio debería estar involucrado en el establecimiento de medidas de mitigación. P4. Toda universidad debe educar a sus estudiantes sobre la causa de cambio climático en programas de extensión y/o educación continua y no necesariamente en cada carrera. P5. Toda universidad debe educar a sus estudiantes sobre el impacto del cambio climático en todas las disciplinas y carreras. Q1. La UMIP tiene una política de cambio climático como eje horizontal de conocimiento. Q2. Las UMIP contribuye en sus operaciones a lograr los objetivos de reducción de carbono. Q3. Las UMIP motiva a sus estudiantes a buscar soluciones a los problemas provocados por el cambio climático. Q4. La UMIP concede mucha importancia a los asuntos relacionados con cambio climático. Q5. La UMIP posee políticas o herramientas oficiales para mitigar el cambio climático. Q6. La UMIP posee personal dedicado para los temas relacionados con el cambio climático. Q7. La UMIP posee políticas, procedimientos o actividades relacionadas al cambio climático que se implementan en la docencia y la investigación. Q8. La UMIP contribuye con programas de extensión para posicionar la temática de cambio climático. Q9. La UMIP educa a sus estudiantes sobre el impacto del cambio climático en cada una de las disciplinas y/o carreras elegidas por los estudiantes. R1. Considera que la UMIP debe posicionar programas de extensión para posicionar la temática de cambio climático. R2. Considera que la UMIP debe educar a sus estudiantes sobre el impacto de cambio climático en cada una de las disciplinas y/o carreras de licenciatura. R3. Considera que la UMIP debe educar a sus estudiantes sobre el impacto de cambio climático en el contenido de las asignaturas de licenciatura. R4. Considera que la UMIP debe educar a sus estudiantes sobre el impacto de cambio climático en cada una de las disciplinas y/o carreras de postgrado. R5. Considera que la UMIP debe educar a sus estudiantes sobre el impacto de cambio climático en el contenido de las asignaturas de postgrado. Resultados Grupo de proposiciones P: percepciones de los docentes en relación con afirmaciones clave sobre el cambio climático La Figura 1 muestra el análisis de las variaciones en las percepciones sobre el Grupo de proposiciones P: percepciones de los docentes en relación con afirmaciones clave sobre el cambio climático desagregando las respuestas de los docentes en función de sus disciplinas (ciencias, ingenierías y otras). Figura 1. Conocimientos previos sobre el cambio climático

Fuente: elaboración propia. P1: percepciones personales sobre el cambio climático El 96 % de los encuestados en ciencias está “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo”, reflejando un sólido consenso. En ingenierías, el 91 % está de acuerdo, aunque se observa un leve aumento en el desacuerdo (9 %) en comparación con ciencias. Por otro lado, en otras disciplinas, el 100 % de los encuestados está de acuerdo, evidenciando la mayor aceptación del cambio climático antropogénico en este grupo. En conjunto, encontramos que el 95 % de los docentes está “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con que el cambio climático está ocurriendo actualmente y es causado principalmente por actividades humanas. P2: percepción del cambio climático causado por fuerzas naturales El 56 % de los encuestados en ciencias está de acuerdo, mientras que el 44 % manifestó estar en desacuerdo, distribuido en un 36 % “en desacuerdo” y un 8 % “totalmente en desacuerdo”. En ingenierías, el 36 % está de acuerdo y un 64 % está en desacuerdo. En otras disciplinas, el 50 % de los encuestados está de acuerdo y el otro 50 %, en desacuerdo. En conjunto, solo el 46 % de los docentes cree que el cambio climático puede deberse a fuerzas naturales. P3: gravedad de las consecuencias del cambio

climático y la necesidad de medidas de mitigación

P4: percepción personal general sobre el rol educativo de la universidad sobre el cambio climático en programas de extensión En ciencias, el 96 % de los encuestados está a favor, destacando la importancia de que la universidad fomente esta educación. En ingenierías, el 100 % está de acuerdo, lo que demuestra unanimidad. Por su parte, en otras disciplinas, el 96.7 % está a favor, reflejando un consenso casi total. El 95 % está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la universidad debería educar sobre el cambio climático a través de programas de extensión o educación continua. P5: percepción personal general sobre la incorporación del cambio climático en todas las disciplinas y carreras El 97 % apoya que se eduque sobre el impacto del cambio climático en todas las disciplinas, lo que resalta la importancia de una educación climática integral. En ciencias, el 96 % de los encuestados está a favor, destacando la importancia de que la universidad fomente esta educación. En ingenierías, el 100 % está de acuerdo, lo que demuestra unanimidad. Por su parte, en otras disciplinas, el 96,7 % está a favor, reflejando un consenso casi total. Figura 2. La Universidad Marítima Internacional de Panamá y su compromiso con el cambio climático

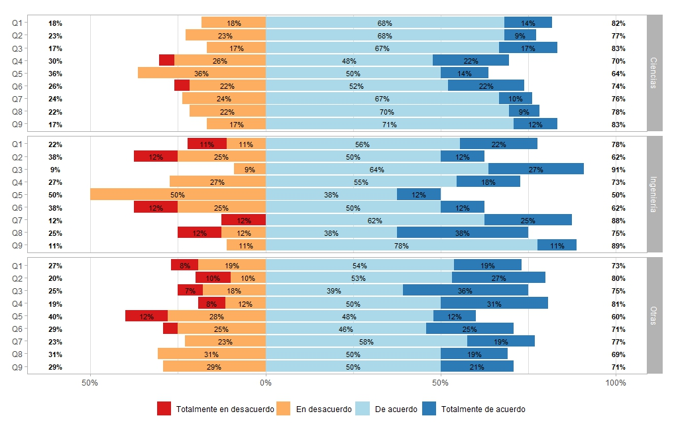

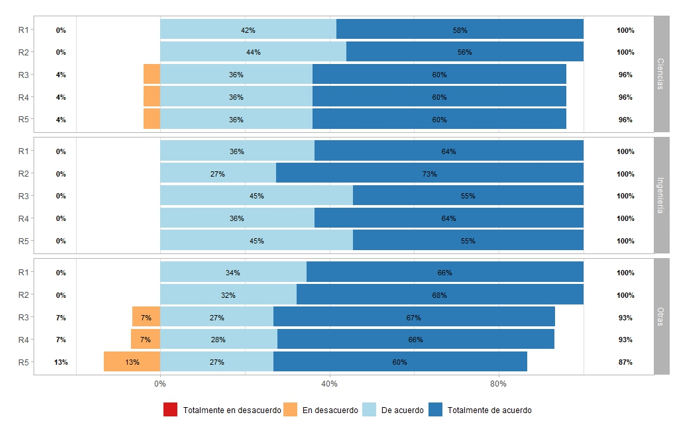

Fuente: elaboración propia. Grupo de proposiciones Q: percepciones sobre la integración del cambio climático en las políticas, actividades y currículos dirigidas a la UMIP. La Figura 2 muestra las percepciones sobre la integración del Cambio Climático en las políticas, actividades y currículos de la UMIP. Q1: Política de cambio climático como eje horizontal de conocimiento El 82 % de los encuestados en ciencias está de acuerdo o totalmente de acuerdo, lo que refleja una alta confianza en la existencia de políticas transversales sobre el cambio climático. En ingenierías, el 78 % comparte esta percepción, aunque un 11 % manifiesta desacuerdo. Por otro lado, en otras disciplinas, la aceptación es menor, con solo un 73 % de acuerdo y hasta un 8 % que se muestra totalmente en desacuerdo. Q2: contribución operativa a la reducción de carbono El 77 % de los encuestados en ciencias está de acuerdo, lo que indica una percepción positiva sobre el compromiso operativo. En ingenierías, el 62 % comparte esta opinión, aunque un 12 % se muestra totalmente en desacuerdo. En otras disciplinas, las respuestas están más divididas, con un 80 % de acuerdo y un 10 % en desacuerdo. Q3: motivación a los estudiantes de la UMIP para buscar soluciones al cambio climático En ciencias e ingenierías, el consenso es alto, con un 83 % y 91 % de acuerdo, respectivamente. En otras disciplinas, aunque el 75 % está de acuerdo, hay una mayor proporción de opiniones neutrales y en desacuerdo en comparación con ciencias e ingenierías. Q4: importancia institucional del cambio climático en la UMIP En Ciencias, el 70 % está de acuerdo, aunque un 26 % manifiesta desacuerdo. En ingenierías, el nivel de acuerdo es ligeramente mayor, con un 73 %, pero aún persiste un 18 % en desacuerdo. En otras disciplinas, la percepción es más dispersa, con un 81 % de acuerdo y un 8 % en desacuerdo. Q5: políticas o herramientas oficiales para mitigar el cambio climático en la UMIP En ciencias, el 64 % está de acuerdo, aunque un 36 % se encuentra en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. En ingenierías, las respuestas están más divididas, con solo un 50 % de acuerdo y un 38 % en desacuerdo. En otras disciplinas, la tendencia es similar a la de ingenierías, con un 69 % de acuerdo, pero con un alto nivel de desacuerdo, alcanzando el 12 %. Q6: personal dedicado a temas de cambio climático y sostenibilidad en la UMIP En ciencias, el 74 % está de acuerdo, aunque un 22 % expresa desacuerdo. En ingenierías, el nivel de acuerdo es menor, con un 62 %, mientras que el desacuerdo alcanza un significativo 25 %. En otras disciplinas, el 71 % está de acuerdo, pero las respuestas muestran una distribución más heterogénea. Q7: implementación de la temática sobre el cambio climático en la docencia e investigación en la UMIP En ciencias, el 76 % está de acuerdo, con respuestas generalmente positivas. En ingenierías, el consenso es aún mayor, alcanzando el 88 %, lo que la posiciona como el área con mayor acuerdo. En otras disciplinas, el 69 % está de acuerdo, aunque el desacuerdo asciende al 23 %. Q8: contribución en programas de extensión de la UMIP En ciencias, el 78 % está de acuerdo, reflejando una percepción favorable. En ingenierías, el consenso también es alto, con un 75 %, en línea con ciencias. En otras disciplinas, el 69 % está de acuerdo, aunque con una mayor proporción de respuestas en desacuerdo. Q9: educación sobre cambio climático en todas las disciplinas En ciencias, el 83 % está de acuerdo, con un bajo nivel de desacuerdo. En ingenierías, la aceptación es aún mayor, alcanzando el 89 % y representando el mayor consenso entre las áreas. En otras disciplinas, el 71 % está de acuerdo, pero las respuestas son más dispersas, con un 29 % en desacuerdo. Grupo de proposiciones R: percepciones docentes de la UMIP a los abordajes educativos Existe un fuerte consenso entre los docentes de la UMIP sobre la importancia de abordar el cambio climático, tanto en programas de extensión como en la formación de pregrado (Figura 3). Figura 3. Percepciones sobre el abordaje de la enseñanza sobre el cambio climático

Fuente: elaboración propia. R1: programas de extensión sobre cambio climático en la UMIP En todas las disciplinas, la gran mayoría de los docentes está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la UMIP debe ofrecer programas de extensión sobre cambio climático. No hay respuestas en desacuerdo. Esto indica un fuerte consenso sobre la necesidad de divulgación y extensión del tema. R2: cambio climático en las disciplinas y carreras de licenciatura Existe un alto nivel que está de acuerdo en todas las disciplinas. Predominan las respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo. Esto refleja la convicción de que el cambio climático debe integrarse en la formación de pregrado. R3: Cambio climático en el contenido de las asignaturas de licenciatura Aquí comienzan a verse algunas diferencias. Si bien, el acuerdo sigue siendo alto, se observa un ligero aumento en las respuestas en desacuerdo en la categoría otras disciplinas con un 7 %. En ciencias e ingenierías, el acuerdo es casi unánime. Esto podría indicar que, en otras disciplinas, la conexión entre el contenido de las asignaturas y el cambio climático no es tan evidente o directa. R4: cambio climático en las disciplinas y carreras de postgrado El acuerdo es mayoritario, pero las respuestas en desacuerdo en otras disciplinas ascienden al 7 %, y aparecen algunas respuestas totalmente en desacuerdo. Esto sugiere una mayor incertidumbre o resistencia a integrar el cambio climático en los programas de postgrado por la categoría otras disciplinas. R5: cambio climático en el contenido de las asignaturas de postgrado Si bien en ciencias e ingenierías el acuerdo es alto, en otras disciplinas las respuestas en desacuerdo y totalmente en desacuerdo suman un 26 % (13 % + 13 %). Esto refuerza la idea de que la integración del cambio climático en el contenido de las asignaturas de postgrado es percibida como menos relevante o aplicable en la categoría otras disciplinas. Análisis de componentes principales El ACP permitió identificar dos componentes principales que explicaron el 61,14 % de la varianza total, lo cual supera ampliamente el valor de referencia (25,73 %) obtenido mediante simulaciones aleatorias, correspondiente al percentil 95 de distribuciones simuladas. Esta diferencia indica que la estructura observada en los datos no es producto del azar, lo que refuerza la validez del instrumento. Además, se realizó una clasificación de los individuos, evidenciando agrupamientos coherentes en función de sus patrones de respuesta. La interpretación se restringió a las dos primeras dimensiones porque son las que contienen información útil. Figura 4.

Análisis de componentes principales

Fuente: elaboración propia. En la Figura 4, el análisis detallado del primer plano factorial muestra que la primera dimensión, que explica el 41,38 % de la varianza, separa a los individuos en función de valores altos o bajos en las variables Q8 y Q4. De manera similar, la segunda dimensión, que explica el 19,76 % de la varianza, también establece diferencias entre los individuos en función de valores altos o bajos en las variables R5, R4, R3 y P3. La variable cualitativa Disciplina ilustra significativamente la separación entre individuos. La disciplina académica o profesional de cada individuo influye en su posición dentro del espacio de componentes principales. Discusión El cuerpo docente de la UMIP refleja la disparidad que caracteriza al sector marítimo, vinculada a diversos factores, incluyendo la persistencia de tradiciones de género en este ámbito, donde históricamente la representación masculina ha sido predominante. La brecha de género en disciplinas técnicas y científicas podría influir en estas disparidades, ya que las mujeres tienden a optar en menor medida por carreras en estos campos (Fussy et al., 2023). Esta realidad plantea retos para generar perspectivas diversas sobre el cambio climático, especialmente desde un enfoque de género, que podría enriquecer la comprensión y respuesta a este fenómeno. Sin embargo, la UMIP cuenta con un cuerpo docente especializado en diversas áreas clave, como lo confirma el informe de autoevaluación institucional del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (UMIP, 2022). La UMIP, como institución marítima, tiene un fuerte vínculo con áreas de especialización como ciencias naturales, ingeniería náutica e ingeniería civil marítima, lo que subraya la necesidad regional de formar profesionales capaces de abordar los desafíos del entorno marítimo. Esta especialización también genera diferencias en las percepciones del cambio climático entre áreas académicas, destacando la importancia de enfoques educativos diferenciados y colaborativos. Mientras que ciencias naturales muestra un consenso casi unánime sobre las causas antropogénicas del cambio climático y su gravedad, en ingenierías se evidencia una mayor diversidad de opiniones. Esta disparidad podría limitar la contribución activa de las ingenierías a la mitigación del cambio climático, subrayando la necesidad de capacitación docente basada en evidencia científica actualizada para unificar criterios y fortalecer su impacto (Björnberg et al., 2017; Leal Filho et al., 2018). El análisis de componentes principales permite reducir la dimensionalidad del conjunto de datos y revelar estructuras significativas en la variabilidad de los individuos (Abdi y Williams, 2010; Greenacre et al., 2022). En particular, las ingenierías muestran percepciones divergentes en cuanto a las causas del cambio climático y la implementación de políticas institucionales. Estas diferencias, asociadas a enfoques técnicos más aplicados, resaltan la necesidad de contextualizar el contenido educativo del cambio climático para alinearlo con las aplicaciones prácticas específicas de cada área, fortaleciendo así la formación interdisciplinaria y colaborativa (Barth, 2014). La percepción de insuficiencia en las políticas institucionales para mitigar el cambio climático refuerza la urgencia de implementar herramientas y estrategias claras y consensuadas. Estudios previos han demostrado que las universidades tienen un papel clave al integrar el cambio climático como un eje transversal en la educación superior, fomentando una comprensión holística y facilitando aprendizajes transformadores (Leal Filho et al., 2019; Rodríguez Pizzinato y Moróte, 2023; Veiga Ávila et al., 2017). Por otro lado, se sugiere una revisión de los planes analíticos de las asignaturas, especialmente en ingenierías, para garantizar que el aprendizaje sobre el cambio climático sea no solo teórico, sino también relevante y aplicable a las necesidades técnicas de los estudiantes. La literatura respalda enfoques interdisciplinarios que conecten la teoría climática con aplicaciones prácticas, fortaleciendo así las competencias de los estudiantes para enfrentar los retos del cambio climático (Barth, 2014; Sterling y Thomas, 2006). Además, estas diferencias reflejan una tendencia observada a nivel global, donde las ingenierías priorizan soluciones técnicas, a menudo en detrimento de una integración más teórica y transversal del cambio climático en los procesos educativos (Barth, 2014; Pijawka et al., 2013). En este sentido, adaptar estrategias pedagógicas que contextualicen el cambio climático dentro de estas disciplinas puede garantizar que los estudiantes adquieran competencias aplicables tanto en el diseño de soluciones técnicas como en la promoción de prácticas sostenibles en el sector marítimo. La extensión universitaria y la divulgación también deben ser fortalecidas, ya que persisten percepciones dispares sobre su efectividad. La UMIP, como institución marítima de referencia en la región, tiene la oportunidad de alinear sus políticas e iniciativas educativas con los compromisos internacionales para enfrentar los desafíos climáticos globales (Merino Gómez, 2019). Estas acciones, que incluyen la implementación de buenas prácticas de educación ambiental en las universidades para por ejemplo, el manejo de desechos en las comunidades universitarias (Sánchez Artunduaga et al., 2021), no solo garantizarán su contribución activa al sector marítimo global, sino que también consolidarán su liderazgo en la formación de profesionales capaces de implementar tecnologías sostenibles y resilientes, contribuyendo al cumplimiento de objetivos internacionales en un contexto interdisciplinario (Carvajal Escobar, 2010), como los promovidos por la Organización Marítima Internacional (International Maritime Organization [IMO], 2022). Finalmente, los debates globales en torno al cambio climático han resaltado la importancia de un entendimiento colectivo que fomente la acción climática en todos los niveles. Esto incluye superar barreras de interpretación y avanzar hacia una línea institucional clara en la educación climática, evitando mensajes mixtos en los procesos educativos (Beck et al., 2013; Leal Filho et al., 2018; Mbah, 2024; Molthan-Hill et al., 2019). La UMIP tiene una oportunidad única para posicionarse como un referente regional al liderar este cambio, siendo la única universidad especializada en el sector marítimo en la región, lo que le permite conectar la educación climática con las demandas globales del sector marítimo. Conclusiones

y recomendaciones Esta investigación destaca la necesidad urgente de reforzar las capacidades educativas e institucionales en las universidades marítimas de América Latina para abordar de manera efectiva el cambio climático. Si bien el 85 % de los docentes de la UMIP demuestra una sólida conciencia sobre el cambio climático y su relevancia educativa, persisten diferencias entre áreas académicas. Mientras que el 80 % de los docentes de ciencias naturales concuerda en que las causas del cambio climático son antropogénicas, solo el 55 % de los docentes de ingenierías comparte esta perspectiva, reflejando la necesidad de integrar transversalmente el tema en todas las disciplinas y ajustar los enfoques pedagógicos para abordar las particularidades de cada área. El sector marítimo internacional enfrenta desafíos únicos frente al cambio climático, incluyendo la descarbonización de las operaciones, la gestión de ecosistemas costeros y el cumplimiento de estándares globales establecidos por organismos como la Organización Marítima Internacional. En este contexto, la UMIP, como una de las instituciones líderes en formación marítima en la región, tiene la oportunidad de posicionarse como un referente regional al fomentar la enseñanza interdisciplinaria e innovadora del cambio climático, alineada con las prioridades internacionales. Es imprescindible que la UMIP desarrolle estrategias institucionales integrales que garanticen la incorporación del cambio climático en su oferta académica. Esto incluye la creación de un plan estratégico que coordine esfuerzos para integrar contenidos climáticos en los programas académicos, fomentar investigaciones y proyectos orientados a la sostenibilidad, y promover la extensión universitaria como herramienta clave para sensibilizar a la comunidad marítima regional. A partir del análisis realizado en la UMIP, se identificó un modelo de gestión institucional para la acción climática que puede ser transferido a otras universidades. Esto implica el desarrollo de planes estratégicos integrales sobre cambio climático, con una coordinación efectiva entre las distintas instancias universitarias. Las vicerrectorías académicas deben liderar la actualización curricular para integrar el cambio climático en todas las disciplinas y niveles educativos. Las vicerrectorías de investigación y extensión deben impulsar estudios aplicados, formación continua y programas de sensibilización para docentes y estudiantes. La vicerrectoría administrativa debe garantizar la asignación de recursos financieros, humanos e infraestructura para la implementación de estas estrategias. Finalmente, las secretarías generales o unidades responsables de la gestión institucional deben coordinar la documentación, comunicación y cumplimiento de normativas y políticas, asegurando su implementación en toda la universidad. Este enfoque permitirá fortalecer el papel de las universidades como actores clave en la educación y acción climática a nivel local, regional e internacional. Este plan, que podrá ser una referencia para las universidades a nivel nacional y regional, debe priorizar el fortalecimiento de las capacidades docentes mediante programas de formación continua que aseguren la actualización en metodologías y tecnologías sostenibles. Además, la UMIP debe implementar evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora en la integración del cambio climático en sus políticas, planes de estudio y actividades de extensión. Este esfuerzo debe ser complementado con alianzas estratégicas regionales e internacionales que impulsen el intercambio de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas para afrontar los retos climáticos del sector marítimo. La colaboración con instituciones clave en la región permitirá a la UMIP no solo reforzar su impacto local, sino también contribuir al avance de objetivos globales como los establecidos por la Organización Marítima Internacional para la reducción de emisiones y la sostenibilidad del transporte marítimo. El éxito de estas iniciativas también depende de una visión unificada entre disciplinas. La colaboración interdisciplinaria entre ciencias naturales, ingenierías y otras áreas académicas es esencial para abordar el cambio climático desde un enfoque holístico, garantizando que los egresados cuenten con las competencias necesarias para liderar acciones climáticas en el sector marítimo. La UMIP tiene una responsabilidad clave en formar profesionales que no solo comprendan los impactos del cambio climático, sino que también estén preparados para implementar soluciones innovadoras en el ámbito internacional. Por último, es crucial que la UMIP amplíe su participación en redes internacionales que promuevan la sostenibilidad marítima. Estas redes permitirán a la universidad destacar sus esfuerzos en educación climática, fortalecer su posicionamiento como referente regional y contribuir a la descarbonización y resiliencia del sector marítimo en América Latina. Este enfoque posicionará a la UMIP como un actor clave en la transición hacia un transporte marítimo más sostenible y resiliente frente al cambio climático. Agradecimientos Se agradece al señor rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), al ingeniero Víctor Luna Barahona, por su gestión en la integración de la educación climática en la institución. También se reconoce el apoyo de las Facultades de Ciencias Náuticas, Ciencias del Mar, Ingeniería Civil Marítima y Transporte Marítimo, así como de la Unidad de Estudios Generales y sus respectivos decanos y directores. De manera particular, se valora la colaboración del ingeniero Faustino González, ingeniero Ervin Vargas, capitán César Reyes, ingeniera Marilyn Bustamante, ingeniero Abdiel Batista, capitán Ernesto Cordovez, magíster Zuleny Cerceño y el magister Roberto Aparicio, quienes brindaron su apoyo en la divulgación de la encuesta. Finalmente, agradecemos a la licenciada Zuleika González, analista de la Secretaria General de la UMIP, por su valiosa asistencia en la obtención de información clave para este estudio. Declaración

de conflicto de intereses Los autores del artículo declaran que no existen conflictos de interés relacionados con la realización o publicación de este trabajo. Ninguno de los autores tiene intereses financieros, comerciales o de otra índole que puedan influir en el contenido, los resultados o la interpretación de la investigación presentada. Financiamiento Se recibió el respaldo económico del Sistema Nacional de Investigación (SNI) y los recursos de financiamiento en especie de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP). Referencias

bibliográficas Abdi, H. y Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2(4), 433–459. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/wics.101 Agache, I., Sampath, V., Aguilera, J., Akdis, C. A., Akdis, M., Barry, M., Bouagnon, A., Chinthrajah, S., Collins, W., Dulitzki, C., Erny, B., Gomez, J., Goshua, A., Jutel, M., Kizer, K. W., Kline, O., LaBeaud, A. D., Pali-Schöll, I., Perrett, K. P., Peters, R. L., Plaza, M.P., Prunicki, M., Sack, T., Salas, R. N., Sindher, S.B., Sokolow, S. H., Thiel, C., Veidis, E., Wray, B.D., Traild-Hoffmann, C., Witt, C. y Nadeau, K. C. (2022). Climate change and global health: A call to more research and more action. Allergy, 77(5), 1389–1407. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/all.15229 Arcia Jaramillo, O. (2020). Cambio Climático y mano del hombre, una mezcla peligrosa. La Prensa. https://www.prensa.com/impresa/panorama/cambio-climatico-y-mano-del-hombre-una-mezcla-peligrosa/ Barth, M. (2014). Implementing sustainability in higher education: Learning in an age of transformation (1st Edition, p. 222). Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203488355 Beck, A., Sinatra, G. M. y Lombardi, D. (2013). Leveraging higher-education instructors in the climate literacy effort: Factors related to university faculty’s propensity to teach climate change. The International Journal of Climate Change: Impacts and Responses, 4(4), 1–17. https://doi.org/10.18848/1835-7156/CGP/v04i04/37181 Björnberg, K. E., Karlsson, M., Gilek, M. y Hansson, S. O. (2017). Climate and environmental science denial: A review of the scientific literature published in 1990–2015. Journal of Cleaner Production, 167, 229–241. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.066 Bryer, J. y Speerschneider, K. (2016). Likert: Analysis and visualization likert items. https://CRAN.R-project.org/package=likert Cajigal-Molina, E., Maldonado-González, A.-L. y González-Gaudiano, E. J. (2017). Resiliencia en docentes: Una vía para mejorar capacidades de las poblaciones ante inundaciones agravadas por el Cambio Climático. Revista de Diálogo Educativo, 17(55), 1445–1464. https://doi.org/https://doi.org/10.7213/1981-416x.17.055.ds01 Carvajal Escobar, Y. (2010). Interdisciplinariedad: desafío para la educación superior y la investigación. LunAzul, (31), 156-169. https://doi.org/10.17151/luaz.2010.31.12 Clarke, T. M., Reygondeau, G., Wabnitz, C., Robertson, R., Ixquiac-Cabrera, M., López, M., Ramírez Coghi, A. R., del Río Iglesias, J. L., Wehrtmann, I. y Cheung, W. W. L. (2020). Climate change impacts on living marine resources in the Eastern Tropical Pacific. Diversity and Distributions, 27(1), 65–81. https://doi.org/10.1111/ddi.13181 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [UNFCCC]. (2011). Fact sheet: Climate change science – the status of climate change science today. https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unfccc01.pdf Cruz Castaño, N. y Páramo, P. (2020). Educación para la mitigación y adaptación al Cambio Climático en América Latina. Educación y Educadores, 23(3), 469–489. Evans, J. R. y Mathur, A. (2018). The value of online surveys: A look back and a look ahead. Internet Research, 28(4), 854–887. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IntR-03-2018-0089 Fussy, D. S., Iddy, H., Amani, J. y Thomas Mkimbili, S. (2023). Girls’ participation in science education: Structural limitations and sustainable alternatives. International Journal of Science Education, 45(14), 1141–1161. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09500693.2023.2188571 González Gaudiano, É. y Meira Cartea, P. (2009). Educación, comunicación y Cambio Climático. Resistencias para la acción social responsable. Trayectorias, 11(29), 6–38. https://www.redalyc.org/pdf/607/60712749003.pdf Greenacre, M., Groenen, P. J., Hastie, T., d’Enza, A. I., Markos, A. y Tuzhilina, E. (2022). Principal component analysis. Nature Reviews Methods Primers, 2(1), 100. https://doi.org/s https://doi.org/10.1038/s43586-022-00184-w International Maritime Organization [IMO]. (2022). IMO: The International Maritime Organization. International Maritime Organization. https://www.imo.org/en/About/ Pages/ Default.aspx Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee y J. Romero (Eds.)]. Joung, T. H., Kang, S. G., Lee, J. K. y Ahn, J. (2020). The IMO initial strategy for reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions, and its follow-up actions towards 2050. Journal of International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping, 4(1), 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/25725084.2019.1707938 Kumar, V., Ranjan, D. y Verma, K. (2021). Global climate change: The loop between cause and impact. En S. Singh, P. Singh, S. Rangabhashiyam, y K. K. Srivastava (Eds.), Global climate change (pp. 187–211). Elsevier. https://n9.cl/lnl38 Leal Filho, W., Mifsud, M., Molthan-Hill, P., J. Nagy, G., Veiga Ávila, L. y Salvia, A. L. (2019). Climate change scepticism at universities: A global study. Sustainability, 11(10), 2981. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su11102981 Leal Filho, W., Raath, S., Lazzarini, B., Vargas, V. R., Souza, L. de, Anholon, R., Quelhas, O. L. G., Haddad, R., Klavins, M. y Orlovic, V. L. (2018). The role of transformation in learning and education for sustainability. Journal of Cleaner Production, 199, 286–295. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.017 Mbah, M. F. (2024). Discrepancies in academic perceptions of climate change and implications for climate change education. npj Climate Action, 3(1), 24. https://doi.org/10.1038/s44168-024-00105-5 McKenzie, M., Benavot, A., y Redman, A. (2024). Global indicators of progress on climate change education: Non-state actor data collaboration for SDG 4. International Journal of Educational Development, 104, 102968 Merino Gómez, T. (2019). Logros y desafíos de la red universitaria REDMA: por la sostenibilidad ambiental de la educación superior en Cuba. Revista Luna Azul, (49), 109-125. https://doi.org/10.17151/luaz.2019.49.6 Mohd Rokeman, N. R. (2024). Likert measurement scale in education and social sciences: Explored and explained. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 10(1), 77–88. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol10.1.7.2024 Molthan-Hill, P., Worsfold, N., Nagy, G. J., Leal Filho, W. y Mifsud, M. (2019). Climate change education for universities: A conceptual framework from an international study. Journal of Cleaner Production, 226, 1092–1101. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.053 Mora, J., Ramírez, D., Ordaz, J. L., Acosta, A. y Serna, B. (2010). Panamá: efectos del Cambio Climático sobre la agricultura (p. 74). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Muccione, V., Ewen, T., y Vaghefi, S. A. (2025). A scoping review on climate change education. PLOS Climate, 4(1), e0000356. https://doi.org/10.1371/journal.pclm. 0000356 Oksanen, J., Simpson, G. L., Blanchet, F. G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P. R., O’Hara, R. B., Solymos, P., Stevens, M., Szoecs, E., Wagner, H., Barbour, M., Bedward, M., Bolker, B., Borcard, D., Carvalho, G., Chirico, M., De Caceres, M., Durand, S., y Borman, T. (2025). Vegan: Community ecology package. https://CRAN.R-project.org/package=vegan Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2014). Roadmap for implementing the global action programme on education for sustainable development. https://unesdoc.unesco.org/ark: /48223/pf0000230514 Pijawka, D., Yabes, R., Frederick, C. P. y White, P. (2013). Integration of sustainability in planning and design programs in higher education: Evaluating learning outcomes. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 6(1), 24–36. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17549175 .2013.763623 Poblete Trujillo, E., Torres Soto, N. Y. y López Vázquez, E. (2023). Reflexiones teóricas para una intervención de educación ambiental para el cuidado del agua. LunAzul, 57, 67–87. https://doi.org/10.17151/luaz.2023.57.5 R Core Team. (2024). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/ Regmi, P. R., Waithaka, E., Paudyal, A., Simkhada, P. y Van Teijlingen, E. (2016). Guide to the design and application of online questionnaire surveys. Nepal Journal of Epidemiology, 6(4), 640–644. https://doi.org/10.3126/nje.v6i4.17258 Ricardo Marrero, D., Guerra Salcedo, M., Morales Crespo, C. M., y Rifa Téllez, J. C. (2019). La universidad y la educación para el Cambio Climático. Humanidades Médicas, 19(3), 427-442. https://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm /article/view/1545 Rivarosa, A., Astudillo, M. y Astudillo, C. (2012). Aportes a la identidad de la educación ambiental: estudios y enfoques para su didáctica. Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 16(2), 241–260. https://www.ugr.es/ ~recfpro/rev162ART12.pdf Rodrigue, J. -P. (2017). The governance of intermediacy: The insertion of Panama in the global liner shipping network. Research in Transportation Business & Management, 22, 21-26. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2016.11.005 Rodríguez Pizzinato, L. A., y Moróte, Á. F. (2023). Formación docente y enseñanza del cambio climático: comparación entre España y Colombia. Educación y educadores, 26(2). https://doi.org/10.5294/edu.2023.26.2.4 Sahu, M., Chattopadhyay, B., Das, R., y Chaturvedi, S. (2023). Measuring impact of climate change on Indigenous health in the background of multiple disadvantages: a scoping review for equitable public health policy formulation. Journal of Prevention, 44(4), 421-456. Sánchez Artunduaga, P., Bustos Velazco, E. H., y Reyes Roncancio, J. D. (2021). La educación ambiental: problemática de los plásticos de un solo uso en las instituciones educativas. Revista Boletín Redipe, 10(4), 103-123. https://doi.org/10.36260/rbr.v10i4.1253 Sterling, S. y Thomas, I. (2006). Education for sustainability: The role of capabilities in guiding university curricula. International Journal of Innovation and Sustainable Development, 1(4), 349–370. https://doi.org/https://doi.org/10.1504/IJISD.2006. 013735 Stott, P. A., Gillett, N. P., Hegerl, G. C., Karoly, D. J., Stone, D. A., Zhang, X. y Zwiers, F. (2010). Detection and attribution of climate change: a regional perspective. Wiley interdisciplinary reviews: climate change, 1(2), 192-211. https://doi.org/10.4016 /18863.01 Thompson, M. y Edwards, S. (2018). Cambio Climático y salud en Panamá (p. 78). Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud. https://n9.cl/x6dtu Universidad Marítima Internacional de Panamá [UMIP]. (2022). Informe de autoevaluación institucional para la reacreditación. Vallejo Ronquillo, J. W. (2022). La educación ambiental sobre Cambio Climático en unidades educativas públicas y privadas del nivel de Educación General Básica Superior en Ecuador, periodo académico 2019-2020: conocimientos y percepciones de los docentes [Trabado de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. Repositorio Universidad Andina Simón Bolívar. http://hdl.handle.net/10644/8996 Veiga Ávila, L., Leal Filho, W., Brandli, L., Macgregor, C. J., Molthan-Hill, P., Özuyar, P. G. y Moreira, R. M. (2017). Barriers to innovation and sustainability at universities around the world. Journal of Cleaner Production, 164, 1268–1278. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.025 1 Arturo Dominici Arosemena Docente, Biólogo e Investigador en la Facultad de Ciencias del Mar, Director de la Escuela de Recursos Marinos y Ambientales, Universidad Marítima Internacional de Panamá y en el Sistema Nacional de Investigación (SNI). Correo electrónico: adominici@umip.ac.pa – ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2467-4814 – Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KB2O4CAAAAAJ&hl=es 2 José Ulises Jiménez Salgado Docente Biólogo e Investigador en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, Universidad Tecnológica de Panamá. Correo electrónico: ulises.jimenez@utp.ac.pa – ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1302-5269 – Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=4ZFsn8IAAAAJ&hl=en 3 Luis Carlos De Gracia Claude Docente en la Facultad de Ingeniería Civil Marítima, Escuela de Construcción Naval, Universidad Marítima Internacional de Panamá. Correo electrónico: ldegracia@umip.ac.pa – ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9357-8762 – Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KOU1VBYAAAAJ&hl=es 4 Beatriz Del Carmen Medina Monroy Docente Bióloga y Decana en la Facultad de Ciencias del Mar, Escuela de Recursos Marinos y Ambientales, Universidad Marítima Internacional de Panamá. Correo electrónico: bmedina@umip.ac.pa –ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9997-7660 – Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=jZoy0IcAAAAJ# 5 Martha Edilsa Herrera Castillo Docente y Vice Decana de la Facultad de Ciencias para la Educación, Universidad de Panamá. Correo electrónico: vicedecanato.educacion@up.ac.pa – ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1664-1104 – Google Scholar: https://scholar.google.com//citations?hl=es&user=38I9knEAAAAJ Para citar

este artículo: Dominici Arosemena, A., Jiménez Salgado, J. U., De Gracia Claude, L. C., Medina Monroy, B. D. C. y Herrera Castillo, M. E. (2025). Análisis de la educación climática en el sector marítimo centroamericano: construyendo resiliencia desde el abordaje docente. Revista Luna Azul, (60), 129-149. https://doi.org/10.17151/luaz.2025.60.8 Esta obra está bajo una Licencia de Creative

Commons Reconocimiento CC BY |