|

La

educación ambiental en Colombia desde la Ley General de Educación: un

análisis comparativo de los marcos normativos y curriculares Recibido: (19 de enero de 2025) –

Aceptado: (15 de mayo de 2025) – Actualizado: (12 de agosto de 2025) DOI:

10.17151/luaz.2025.60.7 Resumen Introducción:

La educación ambiental (EA) ha adquirido relevancia global como

estrategia educativa para enfrentar la crisis ecológica planetaria. Objetivo: Este artículo presenta un

análisis comparativo entre la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, en

adelante LGE), el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1743 de 1994, los

Estándares Básicos de Competencias (EBC), la Política Nacional de Educación

Ambiental (PNEA), la Ley 1549 de 2012 y la Ley 2427 de 2024, con el propósito

de identificar el grado de articulación, coherencia y pertinencia de la EA en

el sistema educativo colombiano. Metodología:

A través de un enfoque cualitativo y un análisis documental se evidencian

diversas aproximaciones al componente ambiental desde una visión transversal

hasta un enfoque normativo-institucional. Conclusiones: Para concluir, podría decirse que, al menos en el

campo de lo conceptual, la crisis ambiental global ha impulsado un cambio

paradigmático en la educación, la cual ya no puede limitarse a la transmisión

de conocimientos fragmentados, sino que debe promover una comprensión

integral de los ecosistemas, las relaciones socioambientales y los derechos

de la naturaleza; no obstante, la implementación de la EA ha estado marcada

por ambigüedades conceptuales, limitaciones institucionales y tensiones entre

el discurso normativo y la práctica pedagógica. Palabras clave: Colombia,

currículo, educación ambiental, política educativa Environmental

education in Colombia since the General Education Law: a comparative analysis

of regulatory and curricular frameworks Abstract Introduction:

Environmental education (EE) has gained global relevance as an educational

strategy to address the planetary ecological crisis. Objective: This article presents a comparative analysis between

the General Education Law (Law 115 of 1994, hereinafter LGE), Decree 1860 of

1994, Decree 1743 of 1994, the Basic Competency Standards (EBC), the National

Environmental Education Policy (PNEA), Law 1549 of 2012, and Law 2427 of

2024, with the aim of identifying the degree of articulation, coherence, and

relevance of EE in the Colombian education system. Methodology: Through a qualitative approach and documentary

analysis, various approaches to the environmental component are evidenced,

ranging from a cross-cutting vision to a normative-institutional approach. Conclusions: In conclusion, it could

be said that, at least in the conceptual field, the global environmental

crisis has driven a paradigm shift in education, which can no longer be

limited to the transmission of fragmented knowledge, but must promote a

comprehensive understanding of ecosystems, socio-environmental relationships,

and the rights of nature. However, the implementation of EE has been marked

by conceptual ambiguities, institutional limitations, and tensions between

normative discourse and pedagogical practice. Keywords: Colombia, curriculum,

educational policy, environmental education Introducción La humanidad enfrenta actualmente una crisis ambiental

sin precedentes, manifestada en fenómenos como el cambio climático, la

pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los ecosistemas y, por ende,

el deterioro de las condiciones de vida para muchas de las especies que

constituyen el fenómeno Vida1. Ante este panorama, la EA se ha

presentado no solo como una estrategia educativa, sino como una herramienta

de transformación cultural y social. Desde la Carta de Belgrado (Programa de

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1975) y la Conferencia de Tbilisi

(UNESCO,1977) hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Organización de

las Naciones Unidas, 2015), la EA ha sido reconocida como un proceso

interdisciplinario que busca formar ciudadanos informados, responsables y

capaces de actuar frente a los problemas socioambientales. En este contexto,

la EA se entiende como un proceso que permite adquirir conocimientos,

actitudes, habilidades y valores que conducen a la participación responsable

en la solución de problemas ambientales (Sauvé, 2004). Desde los eventos internacionales fundantes de la

EA, Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que ha incorporado la

dimensión ambiental en su legislación educativa. La LGE introdujo formalmente

la EA como un componente transversal del currículo. En el mismo año, los

Decretos 1860 y 1743 establecieron los lineamientos específicos para la

organización de las instituciones educativas y de los Proyectos Ambientales

Escolares (PRAE). Posteriormente, la PNEA definió como estrategias: los

Comités Técnicos de Educación Ambiental (CIDEA), los PRAE, los Proyectos

Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y el Servicio Militar Ambiental.

En 2006 se publicaron los EBC; estos sistematizaron el enfoque por

competencias, incluyendo componentes ambientales en áreas como Ciencias

Naturales y Competencias Ciudadanas. Más recientemente, la Ley 2427 de 2024

actualizó el marco normativo, con énfasis en la adaptación al Cambio

Climático y la protección de la biodiversidad. La EA ha ido cambiando desde un enfoque conservacionista

hacia una visión crítica, sociopolítica y orientada a la sostenibilidad. En

esta línea, se han identificado múltiples corrientes, entre las cuales se

destacan: • EA

naturalista, centrada en el conocimiento de la naturaleza. • EA

pragmática, orientada a la solución de problemas concretos. • EA

crítica, que cuestiona las causas estructurales de la crisis. • Educación

para el desarrollo sostenible (EDS), promovida por la UNESCO. Desde hace ya más de 20 años, autores como

Gadotti (2002) plantean la necesidad de una educación para la sostenibilidad2

que promueva una ciudadanía planetaria, capaz de cuestionar el modelo de

desarrollo dominante y construir alternativas desde lo local. Jares (2002)

también aboga por una EA crítica, que cuestione los modelos de desarrollo

hegemónicos y promueva la justicia ambiental. Por su parte, Sauvé (2004)

propone una tipología de corrientes en la EA, entre las que se destacan las

visiones: naturalista, socioecológica, ética, crítica y sustentabilista. En el contexto latinoamericano, Leff (2002)

destaca la necesidad de una reconfiguración epistemológica que supere la

fragmentación disciplinar y articule saberes locales, conocimientos

científicos y prácticas comunitarias. La EA, por tanto, debe orientarse a la

reconstrucción del vínculo sociedad-naturaleza y al fortalecimiento de la

ciudadanía ecológica. Para la autora de este artículo, y como aporte de

su tesis doctoral, la EA debe entenderse como un proceso formativo que se

realiza a lo largo de toda la vida y que involucra a todas las personas en

los ámbitos educativos formal, no formal e informal. En su quehacer aborda el

ambiente entendiéndolo como “un sistema dinámico definido por las

interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no,

entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del

medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter

natural o sean transformados o creados por el hombre” (Colombia. Ministerio

de Ambiente. Política Nacional de Educación Ambiental, 2002); apropia los

problemas ambientales como aquellos generados por la expoliación y el

crecimiento desmedido, en los ámbitos natural, social, económico, cultural,

político, religioso, ético y cultural; analiza las situaciones y busca

alternativas de solución desde perspectivas interdisciplinarias en el marco

del pensamiento crítico y de las miradas local, regional, nacional e

internacional; entiende al ser humano como individuo, como integrante de

grupos y como parte de una especie co-habitante del planeta; indaga en la

multicausalidad de los problemas; y hace suyos conceptos como

interdependencia, finitud, incertidumbre y sustentabilidad. Estos enfoques

sirven como base para evaluar las orientaciones presentes en los documentos

normativos colombianos, especialmente en términos de integralidad,

criticidad, participación y sustentabilidad. La LGE establece los fines generales de la

educación, entre ellos "la adquisición de una conciencia para la

conservación, protección y mejoramiento del ambiente" (art. 5, numeral

8); establece en el artículo 14 que uno de los fines de la educación es “la

adquisición y generación de los conocimientos científicos y tecnológicos más

avanzados y adecuados para el desarrollo de la persona y la sociedad, y para

la conservación y defensa del ambiente”, y en el artículo 23 enfatiza que uno

de los fines de la educación es “la protección del medio ambiente, la

ecología y la preservación de los recursos naturales”. El Decreto 1860 de 3 de agosto de 1994 reglamenta

parcialmente la LGE en sus aspectos pedagógicos y organizativos. En relación

con la EA, establece en su artículo 14 del capítulo III la inclusión de

acciones pedagógicas relacionadas con protección del ambiente, ecología y

preservación de los recursos naturales; además, dispone el área de las

ciencias naturales y la EA como una de las áreas obligatorias y fundamentales

del currículo. El Decreto 1743 de 1994 complementa la Ley 115 al

reglamentar los PRAE. Define sus objetivos, etapas y criterios de

formulación. Introduce la necesidad de un enfoque participativo, contextual y

articulado con el entorno. Define los PRAE como estrategias pedagógicas que

permiten contextualizar la EA en el entorno escolar y comunitario. El Decreto

1743 articula los PRAE con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y

destaca la participación de docentes, estudiantes y comunidad educativa en

general. La PNEA se enfoca en crear una ciudadanía

ambientalmente responsable mediante un enfoque participativo, crítico y

sistémico. Sus principales lineamientos son la coordinación intersectorial

entre entidades ambientales, educativas y sociales; la inclusión de la

dimensión ambiental en la educación formal, no formal e informal; la

formación de educadores ambientales como eje estratégico; la comunicación,

divulgación y participación ciudadana, con enfoque de género, etnoeducación e

interculturalidad; y la articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SINA)

a través de CIDEA para apoyar prácticas comunitarias (PRAE, PROCEDA). En

resumen, la PNEA establece un marco institucional y metodológico para

integrar de forma transversal la EA en todos los niveles y modalidades,

fomentando una cultura ética, participativa y transformadora. Los EBC abordan el medio ambiente principalmente

desde las áreas de Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas. En Ciencias

Naturales, se destacan competencias relacionadas con la comprensión de

ecosistemas, los ciclos de la materia, el impacto humano en el entorno y la

formulación de soluciones a problemáticas locales. En Competencias

Ciudadanas, se promueve la participación en acciones colectivas, el respeto

por la diversidad biológica y la toma de decisiones informadas. La Ley 1549 de 2012 se centra en fortalecer la

institucionalización de la PNEA y su integración efectiva en el ámbito

territorial. Define la EA como un proceso dinámico, participativo y

formativo, orientado a ciudadanos críticos capaces de intervenir en la

transformación ambiental y social; promueve actitudes éticas y respetuosas

frente al ambiente; establece obligaciones para el Estado (entidades

nacionales, regionales y locales) de asignar recursos y articular acciones

intersectoriales para su implementación; impulsa el fortalecimiento de los

PRAE dentro del PEI en todos los niveles educativos, apoyados por el

Ministerio de Educación y Ambiente; y exige la participación técnica y

financiera del SINA en los PRAE, PROCEDA y CIDEA para consolidar la política

ambiental. En síntesis, la Ley 1549 de 2012 convierte la EA en un derecho

ciudadano, institucionaliza su enseñanza en el sistema educativo y estructura

mecanismos interinstitucionales para su articulación y seguimiento. La más reciente norma en materia educativa, Ley

2427 de 2024, incorpora de manera explícita el enfoque de cambio climático,

justicia ambiental y transición ecológica. Representa un hito normativo al

elevar la EA a obligatoria y transversal en todos los niveles educativos.

Define conceptos como desarrollo sostenible, ciudadanía ambiental y justicia

ambiental. Introduce la formación en sostenibilidad ambiental, cambio

climático y gestión del riesgo de desastres y establece la responsabilidad

del Estado de garantizar la formación docente en esta materia. Además,

plantea la articulación entre EA formal, no formal e informal, y promueve la

investigación escolar sobre problemáticas locales. Con base en estos aspectos, este artículo tiene

como objetivo analizar crítica y comparativamente estos instrumentos

normativos para identificar sus fundamentos, objetivos, alcances,

contradicciones y cambio conceptual. Se busca así contribuir a la discusión

académica sobre la integración efectiva de la dimensión ambiental en el

currículo escolar colombiano. Materiales

y método El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo

de tipo documental. La técnica empleada fue el análisis de contenido,

centrado en identificar referencias explícitas e implícitas a la EA, sus

objetivos pedagógicos, estrategias metodológicas sugeridas, actores

involucrados y formas de evaluación. Se seleccionaron seis documentos

normativos y curriculares clave en el contexto colombiano: LGE, Decreto 1860

de 1994, Decreto 1743 de 1994, PNEA, EBC, Ley 1549 de 2012 y Ley 2427 de

2024. La técnica principal fue el análisis de contenido, con base en las

siguientes categorías: • Concepto de EA • Enfoque pedagógico de la EA • Enfoque curricular de la EA • Niveles de articulación curricular • Estrategias para llevar a cabo la

EA • Participación comunitaria • Rol de la institución educativa • Evaluación y seguimiento El procedimiento se desarrolló mediante lectura

integral y codificación abierta de los documentos, con base en las categorías

predefinidas, para llegar a un análisis comparativo de los enfoques

normativos. Este diseño permitió evidenciar las tensiones,

complementariedades y desafíos que enfrentan las instituciones educativas

colombianas en el proceso de implementación de la EA como componente

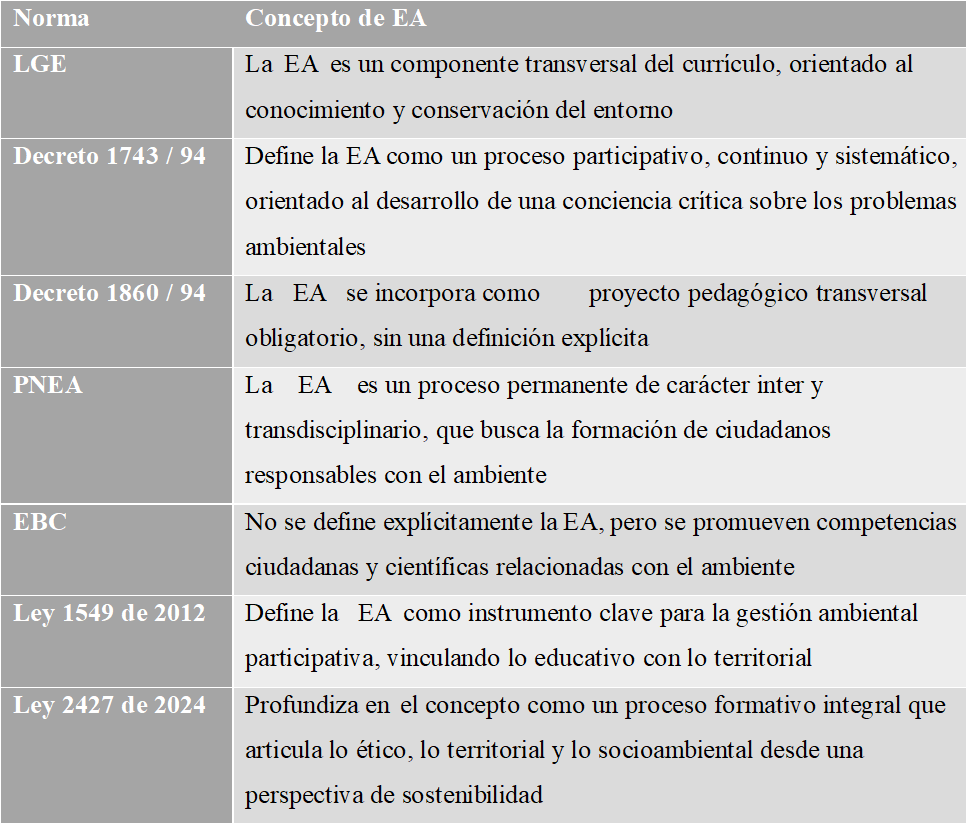

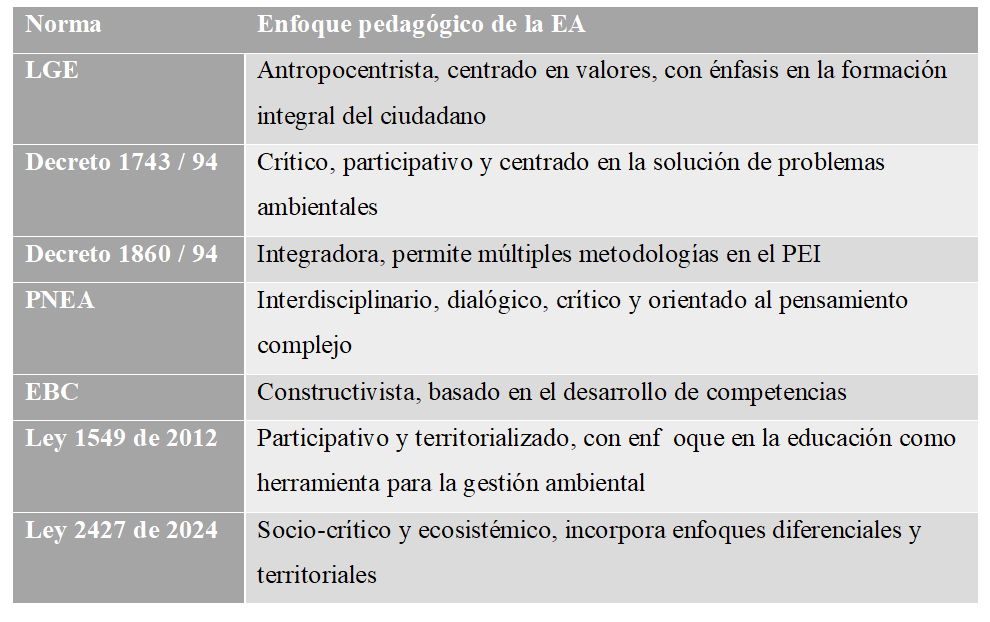

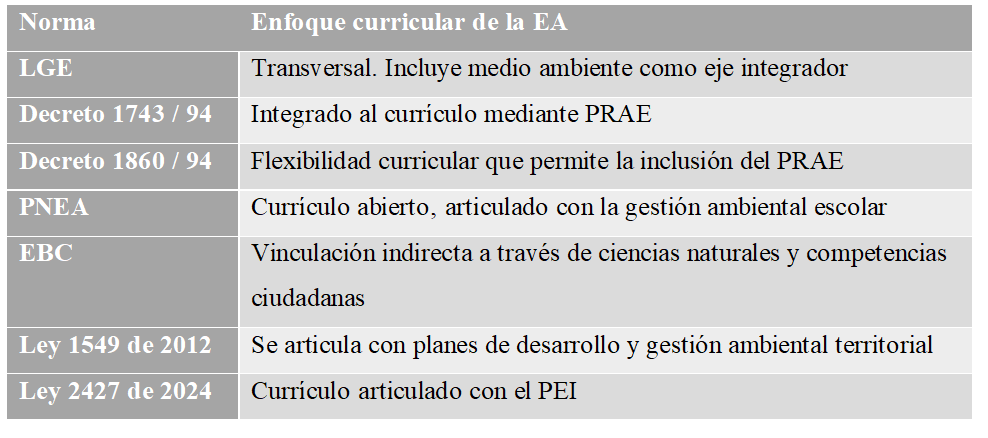

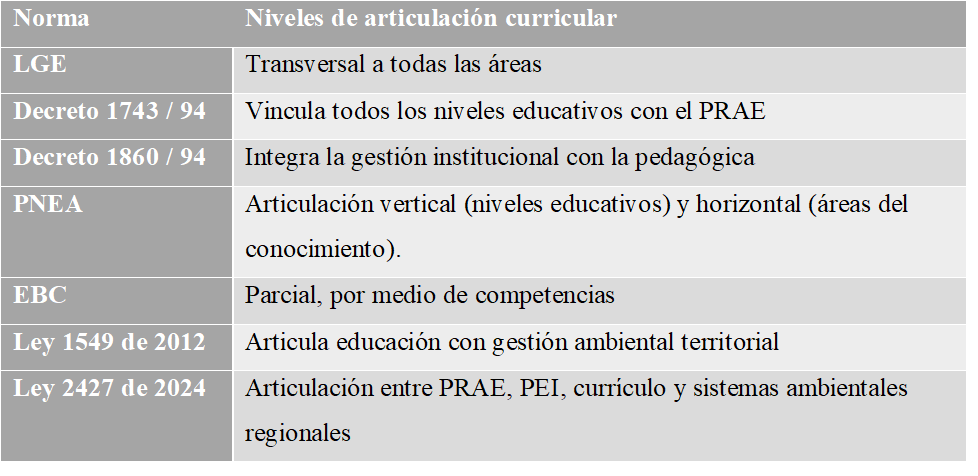

curricular. Comparación de las normas A continuación, se presenta la información

correspondiente a cada categoría de análisis en los instrumentos normativos

revisados (Tablas 1 a 8): Tabla 1. Concepto de educación ambiental  Fuente: elaboración propia. Tabla 2. Enfoque pedagógico de la educación

ambiental  Fuente: elaboración propia. Tabla 3. Enfoque curricular de la educación

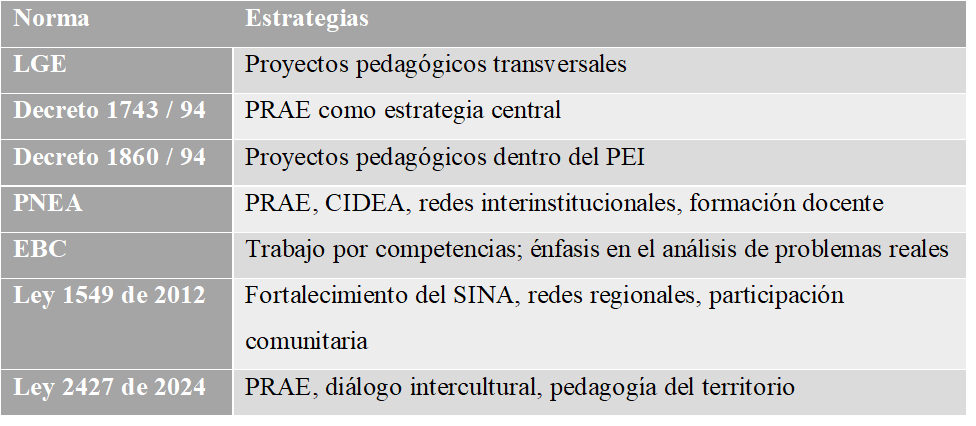

ambiental  Fuente: elaboración propia. Tabla 4. Niveles de articulación curricular  Fuente: elaboración propia. Tabla 5.

Estrategias para llevar a cabo la

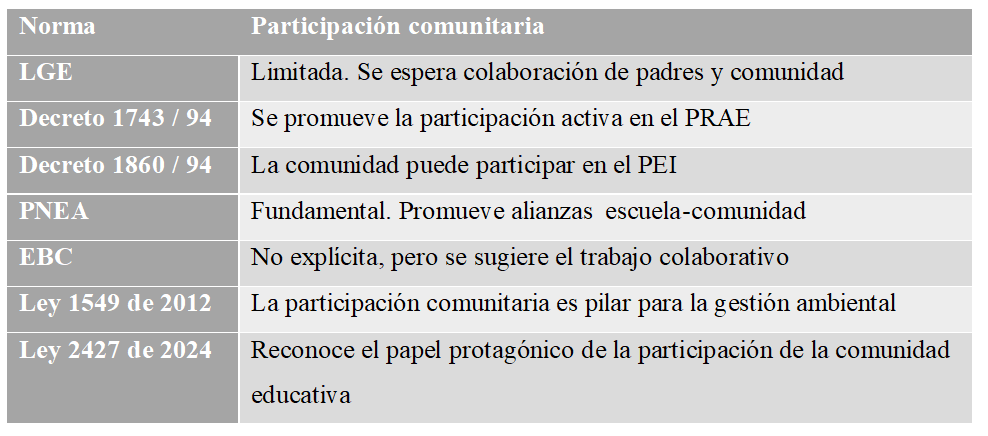

educación ambiental  Fuente: elaboración propia. Tabla 6.

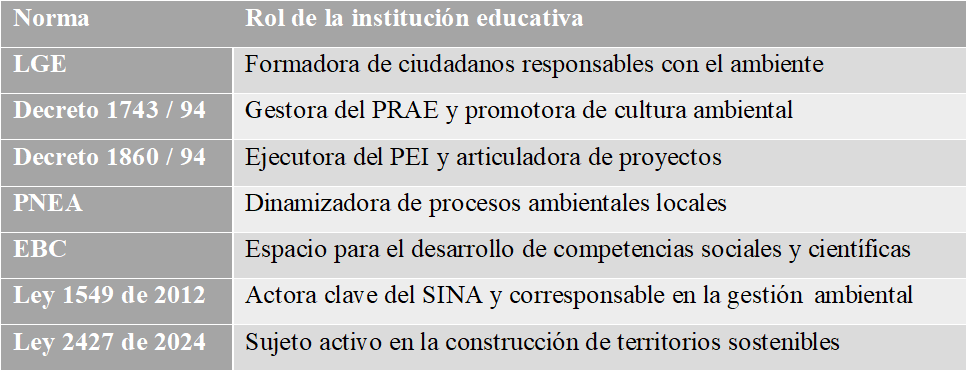

Participación de la comunidad educativa  Fuente: elaboración propia. Tabla 7. Rol de la institución educativa  Fuente: elaboración propia. Tabla 8.

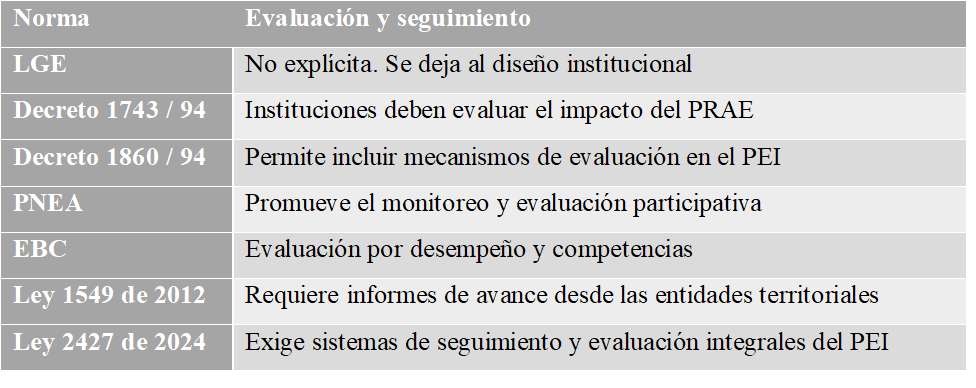

Evaluación y seguimiento  Fuente: elaboración propia. Análisis general La comparación entre las normas revela un cambio

normativo que va desde menciones generales (LGE) hasta regulaciones más

concretas (Decreto 1743), una incorporación con elementos de transversalidad

en el currículo (EBC), una institucionalización más detallada (Ley 2427 de

2024), y un marco articulador propuesto desde la PNEA, la cual ha sido

fundamental para definir principios orientadores, estrategias

intersectoriales y mecanismos de participación, buscando superar la

dispersión normativa y fortalecer la gobernanza ambiental educativa. Entre

los principales hallazgos se destacan: A lo largo de estos 30 años el fundamento

conceptual de la EA mantiene la idea de la transversalidad, tan difícil de

lograr en un sistema educativo rígido y separado por asignaturas

independientes; busca cambios comportamentales y participación y, finalmente,

resalta explícitamente lo ético, lo territorial y lo socioambiental,

claramente orientado a la sostenibilidad. Aunque podría considerarse que lo variopinto de

los enfoques pedagógicos daría pie a la constitución de una fortaleza para la

adecuada praxis de la EA, lo más probable es que este hecho genere confusión

entre los docentes que deben llevarla a cabo, sobre todo si en la institución

educativa no se logra articular la formación de actividades de clase con las

correspondientes al PRAE y al nexo de la institución con la comunidad

circundante y el territorio. Las grandes diferencias entre la educación en los

sectores rural, periurbano, urbano y entre la educación pública y la privada

siguen sin tener respuesta en la normativa. No es lo mismo abrir la escuela

en una zona rural, donde los estudiantes y la comunidad pueden entenderla

como un sitio de encuentro y de desarrollo de la comunidad, a buscar la

constitución de una escuela abierta en las instituciones educativas de las

ciudades, donde los estudiantes que llegan a ellas seguramente habitan

barrios lejanos de la zona de la institución y, por ende, no sienten como

suyos los problemas de la localidad. Se hace pues importante definir cuál es

el territorio de la escuela desde y hacia el cual se enfocarían las

intervenciones de la EA, y reconocer el avance normativo hacia una apertura

de la escuela, determinada por la contextualización de los procesos de

aprendizaje-enseñanza con las situaciones propias de la localidad y la

región. En este aspecto se evidencia una ausencia de la inclusión de las

situaciones ecológico-ambientales nacionales y planetarias. Desde la LGE y sus decretos reglamentarios se

generó el PRAE como estrategia para hacer EA. El PRAE, por sus

características, ha permitido el aprendizaje y la participación de los

profesores del área de ciencias naturales y de los estudiantes interesados en

el tema. Planear y ejecutar un proyecto ambiental que logre involucrar a toda

la comunidad educativa de una institución, probablemente pueda llevarse a

cabo en una pequeña institución educativa rural, pero no en las grandes

instituciones ubicadas en las zonas urbanas y en las ciudades capitales. Esto en sí, ya es una contradicción; grandes

impactos ambientales nacen de los comportamientos consumistas de los

habitantes de las zonas urbanas y son justamente la mayoría de estos

estudiantes los que no participan en los PRAE, a ellos solo llega el

desarrollo de las clases vinculadas a los EBC. En lo atinente a la articulación curricular, el

proceso desarrollado por las normas analizadas parte de la transversalidad y

el vínculo entre los niveles educativos, los cuales, como se mencionó, han

sido difíciles de lograr. La transversalidad y la articulación de niveles

implica mayor flexibilidad en la programación de las actividades propias de

la cotidianidad escolar. Al respecto, la propuesta de la PNEA es muy

interesante, pero, el hecho de haberla entendido con preponderancia de los

PRAE, implica las dificultades ya mencionadas; no obstante, la Ley 1549 de

2012 entiende la importancia de la articulación con la gestión ambiental y la

2427 de 2024 con los sistemas ambientales regionales. Para la normativa colombiana, la estrategia

central para llevar a cabo la EA es el PRAE; no obstante, la inclusión de

algunos aspectos en los EBC puede aportar a la formación temática en asuntos

ambientales. Esto se reafirma en la Ley 2427 de 2024 cuando determina en el

parágrafo 1 del tercer artículo: “Lo anterior, con base en los referentes

curriculares vigentes y guías técnicas que para tal efecto expida el

Ministerio de Educación Nacional”. De esta manera, es de esperarse que las

guías técnicas complementen el escaso abordaje que se presenta en los EBC. En términos generales, la participación de la

comunidad educativa ha sido una constante en la conceptualización de la EA,

desde la formulación del PEI y del PRAE hasta la idea de formar en cambio

climático, sostenibilidad y gestión del riesgo, propia de la Ley 2427 de

2025. El problema siempre ha sido cómo lograr la participación de todos los

docentes y directivos, así como de padres de familia, egresados y comunidad

en general, en el marco de la estrechez y rigidez curricular que caracteriza

el desarrollo de las asignaturas de los planes de estudio en los diferentes

niveles educativos, y de la compartimentalización del conocimiento que hace

que docentes de áreas diferentes a las ciencias naturales sientan que la

temática ecológico ambiental les es ajena. A nivel de educación superior, el paso del

Proyecto Ambiental Universitario (PRAU) de la PNEA a la adecuación del PEI,

determinada por la Ley 2427 de 2024 en lo atinente a la formación en

sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión del riesgo, abre una posibilidad

para que a los futuros docentes de básica, media y superior hayan tenido una

adecuada formación en estos temas y, por ende, entiendan la trasversalidad

del mismo y la necesidad de su participación desde cualquier área del saber.

El desconocimiento de la temática ecológico-ambiental de los docentes ha

hecho imposible su participación significativa en el quehacer institucional

en lo referente a la EA, a su trasversalidad y a la consolidación y ejecución

de un PRAE incluyente y global para la institución. Aunque existe una continuidad conceptual desde la

LGE hasta la Ley 2427 de 2024, la articulación entre los distintos

instrumentos normativos y pedagógicos sigue siendo débil. Por ejemplo, los

PRAE, regulados inicialmente por el Decreto 1860 de 1994 y luego por el

Decreto 1743 de 1994, no siempre se integran adecuadamente con los EBC ni con

los procesos de autoevaluación institucional. La PNEA, formulada en 2002 e

institucionalizada en 2012, buscó precisamente articular esfuerzos

interinstitucionales y dar coherencia al sistema, pero su implementación ha

sido desigual. Mientras que la LGE y los EBC promueven una

transversalización de la dimensión ambiental en todas las áreas del

currículo, el Decreto 1743 y la Ley 2427 avanzan hacia una mayor institucionalización

de la EA como eje estructurante. La PNEA refuerza esta visión al proponer una

EA como proceso continuo, participativo y transformador, con acciones tanto

curriculares como extracurriculares, incluyendo los PRAE, los procesos de

educación no formal y la participación comunitaria. Esta coexistencia de

enfoques puede generar ambigüedades en las prácticas escolares con

oscilaciones entre la incorporación superficial del tema ambiental y su

abordaje más estructurado. Pese al reconocimiento normativo, muchos docentes

siguen careciendo de formación especializada en EA, lo cual limita la

profundidad y pertinencia de las estrategias pedagógicas. La PNEA plantea

como uno de sus ejes estratégicos la formación de educadores ambientales en

todos los niveles del sistema educativo, pero este componente sigue siendo

débilmente desarrollado en la práctica. Autores como Leff (2001) y Sauvé (2005) han

sostenido que la EA debe ir más allá de una perspectiva tecnocrática o

instrumental, promoviendo una reflexión ética, política y cultural sobre el

desarrollo, el consumo, la relación sociedad-naturaleza y la justicia

ambiental. Esta visión es coherente con los postulados de la PNEA, que

enfatiza una EA orientada al cambio cultural, la construcción de ciudadanía

ambiental y la gestión participativa de los territorios. La Ley 2427 representa un avance significativo al

integrar conceptos como la justicia ambiental, la ciudadanía ecológica y la

participación comunitaria. No obstante, su efectividad dependerá de factores

clave como la formación docente, la disponibilidad de recursos, el

seguimiento interinstitucional y la implementación de mecanismos de

evaluación. La plena incorporación de los lineamientos de la PNEA puede ser

un punto de apoyo estratégico para garantizar que la EA en Colombia no solo

esté presente en la normativa, sino que transforme realmente las prácticas

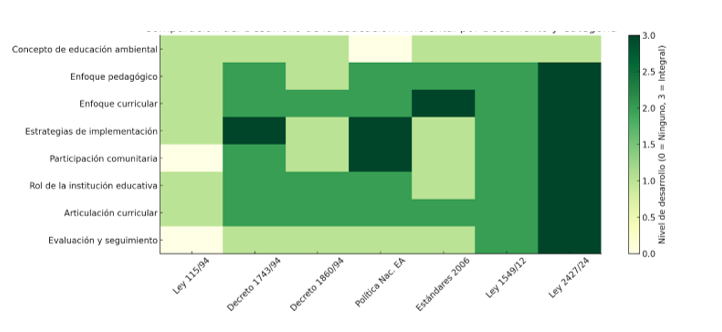

educativas y sociales hacia la sostenibilidad. A continuación, en la Figura 1, se presenta un

mapa de color en el que se compara el nivel de desarrollo de la EA en los

documentos normativos y políticos analizados desde las categorías ya

mencionadas. El color verde claro indica menciones básicas o débiles del tema

y el verde medio a oscuro indica un mayor desarrollo o enfoque integral. Figura 1.

Comparación del desarrollo de la

educación ambiental por documento y categoría  Fuente: elaboración propia. Como puede apreciarse en la Figura 1, la Ley 2427

de 2024 es el documento más completo, con desarrollo integral (nivel 3) en

casi todas las categorías; la LGE y el Decreto 1860 de 1994 tienen una

cobertura básica, ya que introducen principios, pero sin mucha

profundización; la PNEA y la Ley 1549 de 2012 fortalecen especialmente las

estrategias, la participación y la evaluación; y los EBC se enfocan más en lo

curricular y pedagógico, con poco énfasis en la evaluación o participación

comunitaria. No me es posible terminar este apartado sin

mencionar algunas enseñanzas que me ha dejado mi dedicación a la EA en el

nivel educativo superior y a las investigaciones realizadas sobre el tema en

los otros niveles educativos que, si bien, no se relacionan directamente con

el análisis de las normas previamente expuestas, sí son aspectos que deberían

fundamentarlas. En su libro “Perros de paja. Reflexiones sobre

los humanos y otros animales”, John Gray cita el siguiente fragmento escrito

por James Lovelock: En

ciertos aspectos, los seres humanos se comportan sobre la Tierra como un

organismo patógeno, o como las células de un tumor o de un neoplasma. Nuestra

población ha crecido, pero también las molestias que ocasionamos a Gaia, que

se han incrementado hasta tal punto que nuestra presencia resulta

perceptiblemente perturbadora […] la especie humana es tan numerosa en la

actualidad que constituye una enfermedad planetaria grave. Gaia padece de Primatemaia disseminata, una plaga de

personas. En el mismo texto afirma Gray (2008, p. 19): la

destrucción del mundo natural “es consecuencia del éxito evolutivo de un

primate excepcionalmente voraz. A lo largo de toda la historia y la

prehistoria, el progreso humano ha coincidido con la devastación ecológica”. En este sentido, el verdadero problema somos

nosotros, no lo es la contaminación ni el cambio climático ni la pérdida de

biodiversidad, somos nosotros con nuestras relaciones políticas, económicas y

sociales los que generamos estas situaciones. Podría pensarse, entonces, que

la solución está en que nosotros cambiemos y que podríamos hacerlo mediante

procesos educativo-ambientales, pero en el escenario discursivo surgen los

intereses económicos y de poder de algunos sectores de la humanidad (pocos,

pero muy poderosos) a quienes lo que les importa es la acumulación de capital

(cueste lo que cueste), el desarrollo de armas, el avance tecnológico y el

dominio, que incluye avasallamiento de culturas y genocidios. En el 2015, el Área de Cooperación Internacional

al Desarrollo de la Universidad de Valladolid ofreció un curso denominado

“Durmiendo al borde del abismo” en el que connotados científicos y

científicas expusieron la situación ecológico ambiental y su relación con las

intervenciones y acciones de los humanos. Diez años después podemos decir que

ya no estamos al borde del abismo, sino que estamos en caída libre. Las

advertencias de los movimientos ambientalistas y ecologistas, que iniciaron

hace más de medio siglo, no lograron detener ni cambiar el modelo de desarrollo

causante de la crisis. Nuestra conducta expoliadora y cortoplacista sigue

siendo una característica de la especie. Estamos en caída libre y, tal vez,

lo que podríamos hacer sería disminuir la velocidad de la caída o profundizar

el fondo de nuestro sitio de llegada. Si no se toman decisiones para avanzar

en el decrecimiento de las grandes potencias, por mucho que intentemos hacer

en los países denominados subdesarrollados, el impacto global será mínimo y

el futuro será el mismo: llegar al fondo. La EA se enfrenta a grandes contradicciones. La

minería a cielo abierto y manejada por multinacionales, la que denominan

“legal”, genera grandes transformaciones ecosistémicas, contaminación y

desplazamiento de especies, incluida la humana. También genera gran acumulación

de capital para las multinacionales y regalías para el país que les permite

las extracciones. Esas regalías se usan, por ejemplo, en la financiación de

proyectos ambientales encaminados a lograr el desarrollo sostenible. Vaya

contradicción: un daño ecosistémico irreversible permite “buscar” el

desarrollo sostenible. Finalmente, la EA tiene un problema de fondo,

difícil de solucionar. Tanto a nivel educativo como en las organizaciones

gubernamentales, los docentes y funcionarios creen que por tener algún grado

de sensibilización ambiental ya saben del tema. Son pocos los que conocen los

fundamentos científicos del origen de la Vida, del funcionamiento del

ecosistema, de los fenómenos atmosféricos, de los ciclos biogeoquímicos, de

las relaciones de poder nacionales e internacionales o de la perspectiva

ecológica de la economía. Sin estos elementos, hacer EA se queda solo en

aspectos sensibleros extremadamente superficiales. Conclusiones y recomendaciones A pesar de los desarrollos normativos, persisten

importantes desafíos estructurales para la implementación efectiva de una EA

transformadora: 1. Transversalidad declarativa vs. prácticas

limitadas Aunque la transversalidad de la EA está

reconocida desde la LGE y operativizada a través de instrumentos como los

PRAE definidos en el Decreto 1743 de 1994, su aplicación práctica sigue

siendo marginal. Tal como señalan Gutiérrez y Prado (2011), la

transversalidad muchas veces queda en el plano discursivo, sin integrarse de

forma real en los planes de estudio ni en los procesos institucionales. 2. Cambio de enfoque: de la información a la

transformación La política ha evolucionado hacia enfoques más

complejos y críticos, especialmente a partir de la PNEA, la Ley 1549 de 2012

y la Ley 2427 de 2024. Esta última consolida un enfoque ecosistémico,

territorial y diferencial, alineado con las propuestas de Sauvé (2005), quien

plantea que la EA debe superar enfoques reduccionistas y promover visiones

éticas, sociales y culturales del ambiente. 3. Débil articulación curricular A pesar de los avances conceptuales, persisten

fragmentaciones entre las políticas educativas y los diseños curriculares

institucionales. El Decreto 1860 de 1994 ofrece un marco flexible para

integrar proyectos como los PRAE en el PEI, pero no establece mecanismos

obligatorios ni coherentes de articulación entre áreas. Esto coincide con lo

planteado por Leff (2001), quien advierte que, sin un enfoque

interdisciplinario y una reforma profunda del currículo, la EA seguirá siendo

periférica. 4. Participación comunitaria: intención sin

estructura Desde el Decreto 1743 hasta la Ley 2427, se

insiste en la participación comunitaria como principio fundamental. No

obstante y, por un lado, como advierten Restrepo y Pérez (2020), la falta de

metodologías y estructuras claras para incorporar la voz de las comunidades

—especialmente las rurales, indígenas y afrodescendientes— limita la

efectividad de esta participación, dejándola como una intención normativa

poco operacionalizada; por el otro, la participación comunitaria mediada por

los PRAE en la zona urbana se ve limitada por las características propias del

quehacer educativo de estas instituciones, entre otras: no se contemplan

estas actividades en el tiempo curricular sino como actividades extracurriculares,

lo cual recarga laboralmente a los docentes; los estudiantes de un barrio

estudian en colegios lejanos al mismo, fenómeno que sucede tanto en las

instituciones públicas como en las privadas; los padres de familia

difícilmente pueden sacar tiempo para realizar actividades de participación,

en tanto sus compromisos laborales les impiden solicitar permisos frecuentes;

la mayoría de los docentes de áreas diferentes a las ciencias naturales no se

comprometen con estas actividades, en tanto consideran que dedicarle tiempo a

estas temáticas les resta tiempo para lograr el proceso de enseñanza

aprendizaje de su área específica. 5. La institución educativa como agente

territorial La Ley 2427 de 2024 redefine a las instituciones

educativas como actores territoriales clave para la sostenibilidad, a través

del PEI. Esta idea es congruente con las visiones de Capra (2016), quien

propone que los sistemas educativos deben integrarse en redes ecológicas y

sociales locales para contribuir a la resiliencia comunitaria. No obstante,

este nuevo rol implica desafíos de gobernanza escolar, formación docente y

gestión interinstitucional aún no resueltos y mucho más difíciles de superar

en las zonas urbanas. 6. Evaluación ambiental: un campo emergente y

complejo Históricamente, la evaluación ha sido una

debilidad en los marcos normativos. Si bien los documentos recientes (Ley

1549 y Ley 2427) incorporan orientaciones para el seguimiento y evaluación de

la EA, no se definen herramientas claras ni indicadores cualitativos

adecuados. Evaluar aprendizajes ambientales implica enfoques participativos y

contextuales, que superen los estándares tradicionales de medición. Además,

tendrían que ser unos indicadores sensibles al impacto de los medios de

comunicación y de las redes sociales, en tanto frecuentemente podrían ir en

contravía de lo trabajado en la institución educativa. 7. Desfase entre la norma y la escuela En conjunto, los documentos revisados evidencian

un desfase entre el discurso normativo y las realidades institucionales. Las

normas han cambiado conceptualmente, pero sin acompañamientos financieros,

pedagógicos y técnicos adecuados, lo que refuerza las desigualdades

educativas y territoriales. La EA requiere políticas públicas coherentes y

sostenidas para consolidarse como eje de transformación social. Recomendaciones Colombia ha construido un marco normativo valioso

en torno a la EA. No obstante, para que esta normativa se traduzca en transformaciones

reales en los territorios, se requiere una mayor coherencia entre el

conocimiento ecológico ambiental actual, la política educativa, el currículo

y la práctica escolar. En especial, se necesita: ·

Fortalecer la formación inicial y permanente

del profesorado en temas ecológico-ambientales. No es suficiente la

sensibilización frente a la problemática ambiental, es necesario que los

docentes en formación y en ejercicio entiendan que vivimos una crisis

civilizatoria y que las situaciones ecológico-ambientales que afectan la

homeostasia ecosistémica tiene múltiples facetas y un origen claro en el

modelo de desarrollo imperante. ·

Formar a los docentes y actualizarlos en

pedagogías críticas, educación para la sustentabilidad y pensamiento

complejo. Es indispensable que los docentes en formación y en ejercicio se

muevan conceptualmente entre las diferentes áreas del saber para que su

discurso tenga el potencial interdisciplinario que obliga el conocimiento de

los asuntos ecológico-ambientales. ·

Integrar los marcos normativo y pedagógico

mediante políticas curriculares claras. Se hace necesario entender que el

“asignaturismo” propio de nuestro esquema educativo debe superarse, pero no

abandonarse. Superarse en tanto genera compartimentalización del aprendizaje

y rigidez curricular que no deja espacio para actividades diferentes; no

abandonarse porque el conocimiento científico del ecosistema planetario y de

la influencia de los aspectos económicos y políticos sobre el ambiente solo

pueden entenderse desde el desarrollo de espacios de clase que hagan realidad

la mirada profunda, interdisciplinaria y compleja de lo ecológico ambiental. ·

Revisar y actualizar los EBC para incluir

explícitamente los asuntos ecológico-ambientales, con abordajes

interdisciplinarios, superando la actual perspectiva antropocéntrica que los

caracteriza. ·

Establecer sistemas de evaluación de impacto

que permitan monitorear el desarrollo de competencias ambientales en los

estudiantes. ·

Redimensionar el PRAE para que se llegue a la

“praeización” del PEI (Sepúlveda, 2010), con una clara articulación de todos

los proyectos pedagógicos y las agendas ambientales locales, regionales y

nacionales. ·

Promover la participación de comunidades,

autoridades ambientales y organizaciones sociales en los procesos educativos,

para lo cual, y de nuevo, sería necesario modificar el sistema educativo, la

política educativa, el currículo escolar y el tipo de actividad laboral de

los docentes. ·

Acompañamiento institucional y técnico

permanente. En la implementación de la PNEA solo se incluyeron 14

departamentos en el proceso de acompañamiento del Ministerio de Educación

Nacional y los procesos formativos se llevaron a cabo con pequeños grupos de

representantes de instituciones educativas y de autoridades locales. El acompañamiento

y la asesoría que se requiere debe incluir a todos los establecimientos

educativos e ir de la mano con las exigencias y puntos de vista de los

encargados del área de calidad de las secretarías de educación. ·

Consolidar una política pública integrada de

EA que articule leyes, decretos, estándares y proyectos pedagógicos. La

actual desarticulación de los proyectos pedagógicos, incluido el PRAE, genera

en los docentes la sensación de recarga laboral. Si se entendiera claramente

que el PRAE es el espacio propicio para articular todos los proyectos

pedagógicos actuales y, por ende, esto llevara a comprender que en realidad

el PEI debe ser el PRAE, los esfuerzos institucionales podrían dar mejores

resultados. ·

Promover prácticas educativas contextualizadas,

participativas y orientadas al cambio social y ecológico. Esto requiere una

adecuada formación de los docentes y una actualización permanente. Es curioso

que, en los EBC por ejemplo, no figuren las palabras petróleo, combustibles

fósiles o minería, en tanto son asuntos ecológico-ambientales de gran

envergadura, altamente relacionados con la crisis civilizatoria que vivimos. ·

Complementar la PNEA específicamente en lo

relacionado con las características y dinámicas de las instituciones

educativas urbanas. Solo mediante un enfoque científico, biocéntrico,

crítico y ecosistémico, la EA podrá cumplir su función de contribuir a la

construcción de sociedades sustentables, equitativas y resilientes, que de

alguna manera contribuyan a postergar los efectos devastadores de la crisis

civilizatoria y permitan que algunas generaciones más puedan disfrutar del

hermoso fenómeno Vida del planeta. Educar para la sustentabilidad implica

transformar no solo los contenidos, sino también las metodologías, las

relaciones de poder y las finalidades de la educación. Una EA transformadora

debe ir más allá de la transmisión de conocimientos ecológicos básicos o de

la solución de pequeños problemas muy locales; debe constituirse en una

práctica política, ética y pedagógica. Referencias

bibliográficas Capra, F. y Luisi, P. (2016). The systems view of life: A unifying

vision. Cambridge University

Press. Colombia. Congreso de la República. (1994). Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la

Ley General de Educación. Diario Oficial No. 41.214.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18023 Colombia. Ministerio de Educación Nacional.

(1994). Decreto 1743 de 1994. Por el

cual se reglamenta la educación ambiental. Diario Oficial No. 41.497.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=19097 Colombia. Ministerio de Educación Nacional.

(1994). Decreto 1860 de 1994. Por el

cual se reglamenta la organización de la educación formal en los niveles de

preescolar, básica y media. Diario Oficial No. 41.515.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=19197 Colombia. Ministerio de Ambiente. (2002). Política Nacional de Educación Ambiental.

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Politica-Nacional-de-Educacion-Ambiental.pdf Colombia. Ministerio de Educación Nacional.

(2006). Estándares Básicos de

Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas: Guía para su

uso. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf.pdf Colombia. Congreso de la República. (2012). Ley 1549 de 2012. Por la cual se fortalece

la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental.

Diario Oficial No. 48.448.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47275 Colombia. Congreso de la República. (2024). Ley

2427 de 2024. Por medio de la cual se

establece la capacitación, la profundización y la enseñanza para la

sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión del riesgo de desastres.

Diario Oficial No. 52.656.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=133157 Gadotti, M. (2002). Educaçao para a sustentabilidade: um paradigma emergente. Sao

Paulo: Instituto Paulo Freire. Gray, J. (2008) Perros de paja. Reflexiones

sobre los humanos y otros animales. Barcelona: Paidós. Gutiérrez, J. (2011). Educación ambiental: fundamentos, enfoques y prácticas. Bogotá:

Magisterio. Jares, A. (2002). Educar para la ciudadanía global. Una didáctica de la educación para

la paz y el desarrollo. Popular. Leff, E. (2001). Saberes ambientales: sustentabilidad, racionalidad, complejidad,

poder. Siglo XXI Editores. Leff, E. (2002). La apuesta por la vida: Imaginación sociológica y racionalidad

ambiental. Siglo XXI Editores. Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1).

https://sdgs.un.org/2030agenda Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente. (1975). Carta de Belgrado: Un

marco general para la educación ambiental.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000211683 Restrepo, J. (2020). Participación comunitaria

en proyectos de educación ambiental: Retos y oportunidades en contextos

rurales. Revista Colombiana de

Educación, (79), 171-192. Riechmann, J. (2003). Tres principios básicos de justicia ambiental. Instituto Sindical

de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).

https://kmarx.files.wordpress.com/2009/09/riechmann-j-tres-principios-basicos-de-justicia-ambiental-20035.pdf

Sauvé. (2004). Una cartografía de las corrientes

de la educación ambiental. Revista

Investigación Ambiental, 2(1), 11-36. Sauvé, L. (2005). Perspectivas curriculares de

la educación ambiental. En L. Sauvé (Ed.), La educación ambiental entre la modernidad y la posmodernidad. Universidad

Pedagógica Nacional. Sepúlveda, L. E. (2010). "Praeizar” el

proyecto educativo institucional: una alternativa para incluir la dimensión

ambiental en la educación básica y media. Revista

Luna Azul, (30), 142-163. https://www.redalyc.org/pdf/3217/321727232009.pdf

UNESCO. (1977). Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental: Tbilisi

(URSS), 14-26 de octubre de 1977. Recomendaciones finales.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000032763 1 Vida con V mayúscula para hacer referencia al

fenómeno planetario y no al proceso de vida de un espécimen. 2 Aunque no es tema de este artículo, se debería

incluir mejor el concepto de sustentabilidad, referido a la posibilidad de

reproducción de los sistemas económicos y sociales a largo plazo sin que su

intervención genere alteración de los ecosistemas que los soportan

(Riechmann, 2003). Médica y Cirujana, Especialista en Epidemiología,

Magíster en Educación y Doctora en Medio Ambiente. Profesora Titular de la

Universidad de Caldas. Correo electrónico: luz.sepulveda@ucaldas.edu.co –

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9220-737X – Google Scholar:

https://scholar.google.es/citations?user=RuX_3XgAAAAJ&hl=es Para citar

este artículo: Sepúlveda Gallego, L. E. (2025). La educación

ambiental en Colombia desde la Ley General de Educación: un análisis

comparativo de los marcos normativos y curriculares. Revista Luna Azul, (60), 110-128. https://doi.org/10.17151/luaz.2025.60.7 Esta obra está bajo una Licencia de Creative

Commons Reconocimiento CC BY Código QR del artículo  |