|

Los

deslizamientos, las inundaciones y las avenidas torrenciales se ensañan con

los pobres en Colombia Néstor Rafael Perico Granados1 Evelyn Carolina Medina Naranjo2 Emilce Johanna Hernández Villanueva5 Recibido: (15 de marzo de 2025) –

Aceptado: (29 de abril de 2025) – Actualizado: (12 de agosto de 2025) DOI: 10.17151/luaz.2025.60.6 Resumen Artículo de revisión trata sobre los efectos del Cambio Climático (CC), especialmente por deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales, en las personas y en los bienes materiales, en Colombia, en el siglo XXI. Se establecen unas características de las personas fallecidas y que han sido afectadas y su valoración en pérdidas. Se hizo con el método mixto. Se usaron las cantidades encontradas y las cualidades y características de las personas, junto con el diario de campo y visitas a varios sitios de desastres en Colombia. Se recopiló información de bases de datos como Scopus, Scielo, Redalyc y se investigó en varias tesis de maestría y doctorado. Se encontró una relación directa entre las personas afectadas y los estratos sociales 0, 1, 2 y muy pocos en 3. Palabras clave: Avenidas

torrenciales, “desastres naturales”, Deslizamientos, Inundaciones, Nivel de

pobreza Landslides,

floods, and torrential floods are merciless with the poor in Colombia Abstract This review article deals with the effects of

Climate Change (CC), especially landslides, floods and torrential floods, on

people and material goods in Colombia in the 21st century. The

characteristics of deceased and affected individuals and their loss

assessment are established. The study was conducted using a mixed method. The

quantities found and the qualities and characteristics of the people were

used, along with the field diaries and visits to several disaster sites in

Colombia. Information was compiled from databases such as Scopus, Scielo,

Redalyc as well as information researched in several master's and doctoral

theses. A direct relationship was found between the affected individuals

belonging to social strata 0, 1, 2 and very few belonging to social stratum

3. Keywords: Torrential floods, Natural disasters, Landslides, Floods, Poverty level. Introducción Los mayores efectos del cambio climático,

especialmente los deslizamientos, inundaciones, remociones en masa,

avalanchas y avenidas torrenciales afectan a las personas de muy pocos

recursos, que son las de mayor vulnerabilidad. Son cifras alarmantes, en

particular, cuando el mundo tiene tantos recursos tecnológicos y económicos

para prevenir desastres naturales a partir de las acciones de los gobiernos y

de las comunidades. Se pueden desarrollar procesos para disminuir las

vulnerabilidades de las personas y de los bienes y para reducir las amenazas.

En los últimos cincuenta años en Colombia suman más de tres mil trescientos

veinte fallecidos, sin contabilizar los que se produjeron por el deslave del

Nevado del Ruiz en noviembre de 1985. Suman un millón doscientos setenta mil afectados,

cerca de trescientos desaparecidos, con 23 700 viviendas afectadas y 13 700

destruidas (Aristizábal et al., 2020). Con la adición de lo generado por el

Nevado del Ruiz se llega a la suma de 34 700 personas fallecidas, con más de

157 mil viviendas destruidas y cerca de trescientas quince mil afectadas

(Aristizábal et al., 2020). Adicionalmente, otro factor que suma al problema

social es el incremento de las personas que salen de sus poblaciones, porque

sus tierras se han erosionado, por la explotación y por la meteorización y se

vuelven improductivas. Igualmente, por los daños del extractivismo o por los

desplazamientos que genera la violencia de diferentes orígenes. En este

aspecto se pasó en la primera mitad del siglo pasado del 25 % de la población

en las ciudades a cerca de un 75 % en comienzos del siglo XXI, aspecto que

aumenta la vulnerabilidad de las personas y de sus bienes, por los sitios de

los nuevos asentamientos (Restrepo, 2015). Dejan atrás los sitios que en

otros momentos fueron sus medios de sustento con relativa buena calidad de

vida. Entonces, ellas deben buscar nuevos modos de vida en las ciudades, en

donde difícilmente las encuentran. Llegan a los sitios vulnerables, con alto

riesgo de deslizamientos o de inundaciones y ellos se convierten en personas

vulnerables al cambio climático. Sin embargo, según Ollero Ojeda (2014) se

presenta un conflicto entre las necesidades de las personas vulnerables para

vivienda y otros usos y la memoria de los ríos, que en varios momentos

reclaman su propiedad. Todos estos aspectos, según Ulloa (2017) se pueden

producir por las relaciones de inequidad que se presentan, con base en los

modelos de crecimiento, sin privilegiar el desarrollo humano. De la misma manera, en muchas ocasiones el tiempo

de respuesta para tomar acciones, una vez conocido el potencial desastre, que

puede ser inminente, por parte de las personas, es muy corto. A ello se suma

la ausencia de alertas tempranas, este aspecto lleva a pérdidas de vidas y de

bienes (Aristizábal et al, 2020). Para Gutiérrez-Alvis et al., (2018) las

alertas tempranas, bien administradas, pueden influir en la disminución de

las personas fallecidas, ante un evento de desastre. Estos eventos cada vez

ocurren con mayor frecuencia e intensidad, y poseen una elevada capacidad de

destrucción, por los efectos del cambio climático. Las consecuencias son cada

vez más dañinas por el aumento de personas en sitios vulnerables y por la

exposición de sus bienes a las crecientes súbitas y a los flujos de

escombros, que se presentan con el fenómeno de la Niña (Aristizábal et al,

2020). La sociedad civil requiere acciones prontas, porque tanto los eventos

como las personas fallecidas pueden olvidarse fácilmente, aunque su labor

haya sido excelente para los seres humanos y para la naturaleza (Abad

Faciolince, 2017). En los valles se pueden construir estructuras

para el beneficio del hombre, pero a la vez son los sitios con mayor

vulnerabilidad para las inundaciones y las avenidas torrenciales (Paoli et

al., 2015). Sin embargo, las personas insisten en desarrollar proyectos en

las llanuras y los valles y de esta manera se observa que los desastres

naturales en esas zonas son cada vez mayores (Paoli et al., 2015). Al

respecto, se proponen reflexiones y acciones orientadas en la búsqueda de

sitios más seguros, con base en políticas de gobierno e iniciativa,

creatividad y solidaridad de las comunidades, en los planes de ordenamiento

territorial. De la misma manera, mientras esto ocurre es necesario hacer

mantenimiento de las cuencas y a la vez disminuir las posibilidades de

amenazas mediante infiltración, procesos de reforestación y evitando

construcciones en su territorio (Restrepo, 2015 y Plata e Ibarra, 2016). En los países desarrollados los eventos son

mayores en cantidad y magnitud que en los países en desarrollo, pero las

personas fallecidas son mayores en éstos últimos (Paoli et al., 2015). Para

Chen et al., (2021) con el propósito de construir conocimientos para resolver

problemas, en la ingeniería y en toda profesión, es prudente hacerlo desde la

ética y con la responsabilidad, y en este sentido responder por las

consecuencias sociales y ambientales. Al respecto, la pobreza incide de forma

preponderante en los impactos que se generan, dado que hay menor preparación,

para disminuir los riesgos. Se necesita tomar conciencia de los riesgos y

evitar las construcciones en los sitios bajos y a la vez disminuir las

amenazas con bioingeniería, mediante árboles, y con regulación artificial

como las represas. Según De la Rosa et al., (2019) se llevan

cuarenta años discutiendo en distintos foros la importancia de la educación

para la sostenibilidad y parece que hasta el momento se ha tenido poco eco.

Bello-Benavides (2021) expresa que los estudiantes observan el cambio

climático como un fenómeno distante y poco relacionado con sus vidas. Para Chaparro y Meneses, (2015), pesa de

manera significativa la era del antropoceno, como la posibilidad que el

hombre, como centro del planeta, pueda deteriorar cada vez su estructura y

dañe la biodiversidad en su afán de lucro creciente y sin medida. Sin embargo, según Muñoz et al., (2017)

hoy debería existir la prioridad para que los estudiantes aprendan a convivir

con la naturaleza e incluso se comprometan con la restauración de la

biodiversidad. Entonces, se necesita mayor incidencia en la educación

ambiental, tanto en las universidades como en las comunidades, a partir de

reflexiones sobre los entornos reales, para resolver los problemas de las

amenazas que cada vez se incrementan en el mundo. Materiales

y método Se realizó una investigación mixta, bajo la

modalidad de revisión, con el propósito de realizar la relación entre los

desastres naturales y los estratos socioeconómicos de las personas afectadas.

También, se consultó artículos de investigación, principalmente de los años

2014 en adelante, se tomó este periodo como referencia, dado que la

información está más actualizada y los análisis son de mayor profundidad. Las

principales bases de datos consultadas fueron Scopus, Scielo y Redalyc. Se

complementó la información con el análisis de unas tesis de maestría y de

doctorado, que tratan con riguridad esta temática. Con base en las palabras

clave de esta investigación se encontraron 110 artículos, tesis y libros que

podrían contener información valiosa. Con su lectura se descartaron 56 de

ellos, dado que no ofrecieron datos relevantes. Las 54 que finalmente se

tomaron se relacionan en la Tabla 1, con la indicación de la base de datos o

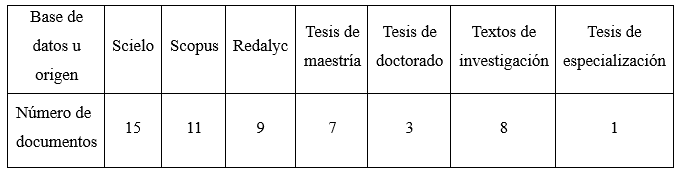

su origen y son las que se incluyen en las referencias. Tabla 1. Fuentes que aportaron información  Fuente: elaboración propia. Resultados

y discusión Se encontró que entre 1998 y el año 2021 se

registraron cerca de veintidós millones de personas afectadas por

inundaciones (Ayala-García, y Ospino-Ramos, 2023). Hubo 3 690 fallecidos 675

desaparecidos y más de seis mil doscientos heridos por desastres naturales,

con mayor incidencia de los deslizamientos y de las inundaciones

(Ayala-García, y Ospino-Ramos, 2023). Se han incrementado de manera

significativa en más del doble cada diez años, este tipo de eventos desde

1998 (Ayala-García, y Ospino-Ramos, 2023). En Villatina, en Medellín, en 1987

por un deslizamiento en ese barrio hubo cerca de 500 fallecidos, todas eran

personas de escasos recursos. En la Tabla 2 se presentan las afectaciones

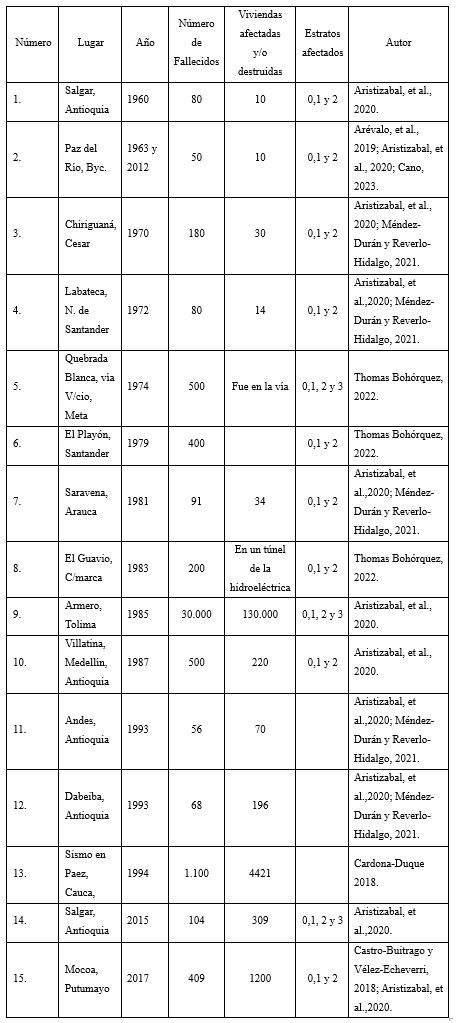

producidas por eventos entre 1970 y 2017. Tabla 2. Eventos con personas fallecidas entre los

años 1970 y 2017 en Colombia sobre deslizamientos y avenidas torrenciales  Fuente: elaboración propia. Se observa en la Tabla 1, que los estratos que

sufrieron las mayores afectaciones son 0, 1 y 2 y en algunas ocasiones el

estrato 3. Del estrato 4 fueron casos esporádicos como muy pocas personas que

estaban en la carretera a Villavicencio, cuando se produjo el deslizamiento

en Quebrada Blanca en el año 1974. Igualmente, hay una tendencia a mantener

la cantidad de fallecidos en la línea del tiempo, a pesar de la mayor

cantidad de recursos tecnológicos y económicos de los que dispone la

humanidad. Se observa un crecimiento importante con el paso de los años de

las viviendas afectadas. La excepción en los diferentes datos se presenta en

el deslave de Armero como un hito especial y de recurrencia muy esporádica. Para Cardona-Duque, (2018) los desastres se ensañan

más con las personas pobres, con menos preparación y menos posibilidades.

Entonces, se observa que los sitios en donde construyen sus viviendas los

migrantes en las ciudades, o las personas con pocos recursos, por los motivos

señalados, son los más económicos y que a la vez son los más peligrosos.

Estos sitios son propensos a deslizamientos o a inundaciones y susceptibles

de sufrir consecuencias negativas por avenidas torrenciales. Para Restrepo

(2015) el riesgo se incrementa paulatinamente en las personas, en la cuenca

del río Magdalena, con cerca del 80 %, por la merma de los bosques primarios,

que han cambiado la cobertura vegetal, para pastoreo y actividades agrícolas.

Según Chaparro y Meneses, (2015) son

consecuencias del antropoceno, como concepto construido, con el alto

deterioro social y ambiental que produce y sobre el que es necesario

reflexionar y actuar en consecuencia. Mergili, et al., (2015) expone que en

la región Andina se presenta la mayor cantidad de deslizamientos, con muchas

víctimas fatales, por su frecuencia y falta de gestión para disminuir las

amenazas. Se suman las condiciones de pendientes que tiene el terreno, su

alta densidad poblacional y que tienen como disparador el fenómeno de La

Niña. Según Ojeda Rosero y López Vázquez (2017) se debe aprovechar los

conocimientos intergeneracionales para conocer la construcción social del

riesgo y establecer propuestas, tanto con la comunidad misma, como con las

acciones que se deben desarrollar con los gobiernos. Por otra parte, en el desastre de Chiriguaná,

César en 1970 fallecieron 60 personas, 120 desaparecieron y 30 viviendas

fueron afectadas y/o destruidas (Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). En

1972 en el desastre de Labateca, Norte de Santander, fallecieron 50 personas,

30 desaparecieron y 14 viviendas fueron afectadas y/o destruidas

(Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). En estas poblaciones se evidenciaron

grandes afectaciones, un factor que exacerbó la situación fue su condición

socioeconómica. En 1974 en la vía de Bogotá a Villavicencio,

sector Quebrada Blanca, por un deslizamiento del talud de la carretera hubo

más de 500 fallecidos. En ocasiones estos deslizamientos ocurren por el

diseño o construcción deficiente de los taludes en las vías y carreteras de

primero y segundo orden (Álvarez et al., 2014). De la misma manera, por el

fenómeno de La Niña de 2010 y 2011 se produjeron cerca de 3 320 000

damnificados, con pérdidas de cerca de quince billones de pesos. En La

Hidroeléctrica El Guavio, en la construcción de un túnel, en el año de 1983,

fallecieron más de doscientos obreros, todos de pocos recursos económicos

(Thomas Bohórquez, 2022). A estos desastres por su magnitud se suman los

que suceden a diario y que los medios de comunicación, apenas si cubren, en

donde fallecen dos o tres personas, pero que suman cifras muy elevadas. En

los daños a viviendas se observan de forma cotidiana los deslizamientos en

municipios que afectan buena parte de su territorio. En este sentido, las

personas en su afán de acumular recursos agreden a la naturaleza y

paulatinamente pueden desencadenar amenazas con pérdidas de vidas, con mayor

saña a los que menos recursos tienen (Thomas Bohórquez, 2022). Sin embargo,

para Cárdenas y Ortiz (2018) el mercado cumple con la función de la mano

invisible para obtener el mejor provecho de la creatividad y del trabajo de

todas las personas, pero requiere de la intervención y regulación fuerte del

Estado para hacer cumplir las metas de sostenibilidad ambiental y en esa

tarea se necesita la acción solidaria de las comunidades y de los gremios. Desde otra mirada, en el sector rural el proceso

se presenta parcialmente por desmontar terrenos o descuajar bosques, a media

ladera, para sembrar pastos y productos de pan-coger. Así, con el transcurrir

del tiempo las raíces de los árboles cortados se descomponen, que eran las

que sostenían el terreno. De esta manera, los predios con la saturación del

suelo tienen altas posibilidades para producir deslizamientos. Los desastres

naturales en su gran mayoría son producto de la distensión y ruptura de las

relaciones de equilibrio de las personas con su entorno, con procesos

sociales, políticos y económicos, en periodos de incubación y que desarrollan

la construcción social del riesgo, tanto con el incremento de la amenaza como

de la vulnerabilidad (Cardona-Duque, 2018) y (Perico-Granados, et al., 2022).

Sin embargo, hay desastres que son recurrentes y se incrementan con la

influencia del cambio climático. (Padilla y Parra, 2015). Igualmente, los desastres naturales son el

resultado de las inequidades sociales y económicas y de la falta de

oportunidades para el desarrollo humano de forma equitativa. Entonces, si se

les suministra terrenos menos propensos a los derrumbes y a las avenidas

torrenciales y además en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) se

evita que allí se exploten esos predios y a la vez se promueva la siembra de

árboles, principalmente nativos, se disminuyen las posibilidades de los

desastres naturales en esos sectores. Según Mergili, et al., (2015) requiere

atención, desde distintos horizontes en Colombia, dado que, en América del

Sur, es el país que más eventos tiene de remoción en masa y presenta el mayor

número de víctimas fatales. De esta manera, deben asumir las

responsabilidades para el proceso de acondicionamiento, de los terrenos y

para evitar que se construya en sitios vulnerables, por parte de los

gobiernos municipales, departamentales y nacionales (Cuanalo y Gallardo,

2016; Cardona-Duque, 2018; Perico-Granados, et al., 2022). En muchas ocasiones con la saturación de los

suelos erosionados y con pendientes importantes corre el riesgo de

deslizamientos sobre los cuerpos de agua, que taponan transitoriamente su

cauce y que cuando se desborda puede generar catástrofes. Este fenómeno

sucedió en El Playón, Santander, por el río Playonero en noviembre de 1979.

Allí una vez pasó la primera avenida, se generó un deslizamiento aguas arriba

y cerca de cuatro horas después se produjo la avalancha que causó más de 400

fallecidos (Thomas Bohórquez, 2022).

Según Castillo Oropeza, (2014) cuando se privilegia el crecimiento

económico sobre el desarrollo humano y sobre el cuidado de la biodiversidad

se presenta la construcción social del riesgo. Para Arreguín-Cortés et al., (2016) por la falta

de planes de ordenamiento territorial y por el calentamiento global, cada vez

existen más inundaciones y deslizamientos en el mundo. También se presentan

éstos porque no se da cumplimiento a los pocos planes que existen. Según

Olcina Cantos y Diez Herrero, (2017) contribuye de manera significativa para

prevenir las graves consecuencias de los deslizamientos y de las avenidas

torrenciales el actualizar de manera frecuente los mapas de riesgos y sobre

ellos tomar decisiones de prevención. Entonces, ahora es el reto para los

gobiernos y la academia comenzar a recorrer el camino en sentido contrario

para disminuir las amenazas y las vulnerabilidades de las personas y sus

bienes. Igualmente, se necesita recuperar la biodiversidad y la paz con la

naturaleza. En 1981 en el desastre de Saravena en Arauca

fallecieron 50 personas, desaparecieron 41 y 34 viviendas fueron afectadas

y/o destruidas (Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). Este municipio se

caracteriza por altas precipitaciones, un factor que influye en el riesgo.

Por otro lado, la comunidad es vulnerable por el impacto del conflicto armado

presente desde hace varios años. Este último aspecto hace que en ocasiones

los recursos del gobierno se enfoquen más en atender la guerra que en la

mitigación del riesgo. Existen fundamentos que permiten precisar que las

consecuencias de los desastres naturales son producidas por el hombre a lo

largo de los procesos de daños infligidos a la biodiversidad y al ambiente,

por la deforestación y por la mayor generación de sedimentos y el uso de

energías fósiles (Restrepo, 2015), (Cardona-Duque, 2018), (Perico-Granados,

et al., 2022). Al respecto, es indispensable un proceso educativo para las

personas que viven en sectores rurales y en los sitios vulnerables de los

centros urbanos, para evitar que ellos sigan en proceso de construcción del

riesgo, con procesos para derribar bosques y construir viviendas sin el

cumplimiento de las normas de seguridad, especialmente las sismorresistentes.

De lo contrario, se propician opciones de deslizamientos y de avenidas

torrenciales, dado que el tiempo de concentración del agua lluvia es menor en

terrenos sin árboles y en áreas construidas. Se necesita que los municipios asuman su

responsabilidad para presentar alternativas como la de reforestar los

terrenos que tienen una pendiente superior a 45 °C (Perico-Granados,

Tovar-Torres et al., 2021). Así, se evitan los procesos de erosión y en ellos

plantean sembrar árboles preferiblemente nativos. Se puede hacer mediante

acuerdos municipales para disminuir el impuesto predial a quienes lo hagan

por un periodo de cinco años, y a la vez siembren frutales en los terrenos

con menos pendiente a la señalada para montar agroindustrias. Pasado este

tiempo los campesinos pueden retribuir a las arcas municipales con el pago

del impuesto de industria y comercio que de estas nuevas actividades se

pueden derivar. Las vulnerabilidades se presentan en las personas

y en los bienes cuando no se tiene la capacidad para superar las dificultades

de los posibles deslizamientos o de las avenidas torrenciales, entre otras

posibilidades y no es viable mejorar las condiciones de su entorno (Cardona-Duque,

2018 y Perico-Granados, et al., 2022). Quienes tienen estas condiciones son

las personas con dificultades económicas y por la falta de acción por parte

del Estado para mejorar sus opciones. Para Ulloa, (2014) una causa es la

concentración de los recursos en muy pocas manos, aspecto que incrementa las

inequidades en la parte social y en la parte ambiental. Sin embargo, existe

una relación directa entre la vulnerabilidad y la amenaza, dado que no existe

la una sin la otra, pero la vulnerabilidad depende de la clase de amenaza,

aunque siempre se presenta en las personas con menos recursos

(Arévalo-Algarra y Perico-Granados, 2019; Cardona-Duque, 2018). Se adiciona

que la falta de conocimiento o negligencia educativa por parte de los

municipios agrava la situación, junto a la cercanía al sitio del potencial

siniestro (Arévalo-Algarra et al., 2019; Cardona-Duque, 2018). Ahora bien, en 1993 en el desastre de Dabeiba,

Antioquia fallecieron 55 personas, 13 desaparecieron y 196 viviendas fueron

afectadas y/o destruidas (Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). En Andes,

Antioquia 56 personas fallecieron y 70 viviendas fueron afectadas y/o

destruidas (Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). Las vulnerabilidades

cuando no son resueltas, entonces se acumulan y cada vez tienen más

posibilidades de que se presente un siniestro (Cardona-Duque, 2018).

Igualmente, la ausencia de árboles en sitios de ladera es un factor esencial

para producir amenazas para las comunidades, tanto del sitio en que se

deforesta, principalmente, como de los habitantes aguas abajo

(Arévalo-Algarra et al., 2019; Cardona-Duque, 2018). También puede contribuir

en posibilidades de amenazas en otros sitios, como cuando ayuda en el

incremento del cambio climático. Este aspecto potencia las amenazas de los

fenómenos del Niño y de la Niña. Tanto para los tomadores de decisiones como

para las comunidades, es un deber conocer sus riesgos y reflexionar sobre

ellos, para establecer las mejores opciones y poner la fuerza, la experiencia

y los recursos (Ollero Ojeda, 2014).

Las amenazas y las vulnerabilidades de las

personas y los bienes se pueden observar o se pueden palpar a simple vista o

con estudios menores. No obstante, se pueden cambiar con la voluntad de

quienes están en el entorno y de quienes pueden tomar decisiones, para

disminuir la construcción social del riesgo en las áreas en estudio

(Arévalo-Algarra, et al., 2019; Cardona-Duque, 2018). Los seres humanos

construyen paulatinamente las amenazas a partir de la tala de árboles, el

incremento de contaminación, con el aumento de diversos consumos, en

particular de energías fósiles, entre otros aspectos. Igualmente, con la

promoción de la saturación de los suelos en terrenos de media ladera, para

regadío (San Millán, et al., 2016). Entonces, con mayores amenazas y sin

mejorar el estado de las vulnerabilidades se incrementan los riesgos

(Arévalo-Algarra et al., 2019; Cardona-Duque, 2018). Las mismas comunidades pueden hacer la relación

de la recurrencia y del impacto de los desastres anteriores en sus respectivos

entornos y con ello se observará la evolución de ellos. Estos aspectos los

pueden hacer junto con las investigaciones que deberán desarrollar tanto las

entidades gubernamentales como la academia. Al respecto, como un excelente

ejemplo está la comunidad indígena del municipio de Páez, Cauca, en Colombia.

Ellos aprendieron a convivir con el riesgo y lo han disminuido con acciones

preventivas, tanto con indicadores naturales, como con diferentes actividades

para disminuir las amenazas (Cardona-Duque, 2018). Allí se han producido

avalanchas, deslizamientos y flujos de lodo en varios momentos, con más de 1

100 fallecidos y muchas pérdidas de bienes materiales (Cardona-Duque, 2018).

En su entorno las amenazas y las vulnerabilidades han disminuido sus pobladores

y han tenido un proceso de adaptación, para que los riesgos sean mínimos.

Según Ollero Ojeda, (2014) en las universidades y con las comunidades se debe

construir competencias sobre los principios de integración, adaptación,

mitigación, prudencia, resiliencia y responsabilidad frente a los riesgos,

para caminar en esta orientación. En este sentido, se necesita formar a los nuevos

profesionales y a las comunidades, se insiste para la adaptación, la

prevención y la resiliencia, pero especialmente en la reducción construida

del riesgo. El costo de prevención, sin contar las pérdidas humanas, es en

promedio menos del 5 % de lo que vale resolver los problemas de los desastres

naturales (Cardona-Duque, 2018; Perico-Granados et al., 2021). En este sentido,

cabe la especial responsabilidad política de los gobiernos del mundo, sobre

las grandes causas que incrementan todos los días el calentamiento global y

el cambio climático, para disminuir los factores que los generan. De lo

contrario, diariamente seguirán poniendo en posturas de vulnerabilidad a

muchas comunidades, por sus acciones indolentes y a la vez por la acumulación

de recursos y su distribución inequitativa, como acción dañina de los modelos

de crecimiento impuestos. Las amenazas y las vulnerabilidades se pueden

disminuir en su magnitud tanto en las zonas rurales como en las urbanas,

aspecto que se convierte en reto de los gobiernos y de las comunidades. Se

necesita desandar el camino que se transitó con las colonizaciones de tierras

y con los procesos de sobreexplotación agropecuaria y minera. Entonces, se

deben recuperar los terrenos erosionados, en sectores rurales, a partir de

programas consistentes de reforestación y recuperación de la biodiversidad

(Suárez Coca, 2020; Perico-Granados et al., 2023). Para Ramos et al., (2015)

hay relación directa entre las remociones en masa con las épocas de lluvias,

las actividades del hombre, las altas pendientes del terreno y las tierras

erosionadas. Según Puig Baguer et al.

(2014) es el momento de observar el mundo de manera holística, con

solidaridad entre las personas y la naturaleza, para un desarrollo armónico y

espiritual. En el desastre natural de Mocoa incidió de manera

excepcional la ubicación de las personas en los sitios bajos y vulnerables,

dadas sus condiciones de pobreza. Su ubicación se ha hecho sin planeación y

en los predios más baratos e incluso de invasión con formación de barrios sin

legalidad y sin la contribución del municipio. El Putumayo tiene más del 76 %

de pobreza multidimensional que incluye la educación, la salud y los

servicios, comparado con el promedio nacional que es del 49 % y que

representa una cifra relativamente alta (Suárez-Coca, 2020). El Putumayo tuvo un auge económico con la

explotación de la quina, caucho, producción de petróleo y más adelante

explotaciones ilegales como la coca, aspectos que en su conjunto promovieron

una mayor cantidad de reasentamientos (Suárez-Coca, 2020). Sin embargo, estas

actividades solamente produjeron rendimientos económicos a muy pocas

personas. La gran mayoría siguieron siendo pobres y sin educación, ni

servicios de salud, con iguales o peores condiciones de vida, con el paso del

tiempo (Suárez-Coca, 2020; Thomas Bohórquez, 2022). En estas condiciones con cerca de cuarenta

barrios, en condiciones de alta pobreza, entre los ríos Mocoa, Sangoyaco y

Mulato quedaron a merced de los flujos torrenciales, por las intensas

precipitaciones y por los deslizamientos. Allí produjeron en su recorrido

trescientos diez y siete fallecidos con 17 barrios afectados y cinco

totalmente destruidos (Vásquez Santamaría, et al., 2018; Suárez-Coca, 2020;

Thomas Bohórquez, 2022). Una causa en estos eventos es la falta de

ordenamiento territorial y que los municipios contribuyan en su cumplimiento,

con las facilidades de planeación y suministro de los predios dispuestos para

ello o con los bancos de tierras. Lamentablemente, en varias ocasiones una

vez sucede el desastre natural y pasa el suceso como noticia muchas personas,

dadas sus condiciones económicas, a pesar de que el riesgo es el mismo,

regresan a tratar de adecuar sus viviendas, como sucedió en Paz del Río y en

Mocoa (Arévalo-Algarra et al., 2019; Suárez-Coca, 2020). En otra región, el Estado colombiano, como

producto de las políticas keynesianas, desarrolló acciones de intervención

para promover siderúrgicas, como la de Acerías Paz del Río (Barreto Bernal y

Jurado Jurado, 2017). Sin embargo, en el proceso evitó plantear acciones

concretas frente a la contaminación del suelo, del aire y de las aguas,

especialmente para evitar la erosión y meteorización de los suelos aferentes

a sus áreas de explotación (Huérfano-Aguilar, 2021). En este municipio el

riesgo es cada vez mayor, dado que se ha incrementado la cantidad de personas

en estado de vulnerabilidad, en sitios potencialmente inundables. La amenaza

se incrementa, porque por los efectos del cambio climático, se aumentan los

volúmenes de agua, en las épocas de lluvias y las posibles avenidas

torrenciales (Mora Mariño y Ochoa, 2016). En Paz del Río se tienen mayores

amenazas por las deforestaciones, incremento de la erosión, inclinación de

los terrenos superiores a 60 grados y con lluvias intensas, se incrementen

los caudales de las quebradas La Colorada, la Chapa, y los Ríos Chicamocha y

Soapaga (Cano Burgos, 2023). La explotación minera en Paz del Río, tanto del

mineral de hierro como del carbón, ha generado contaminación ambiental en el

aire, el suelo, la tierra y en la parte acústica. A ello se suman el corte de

árboles para la obtención de polines y de postes para los túneles en la

minería y sus aportes en la contaminación a los ríos y quebradas. En el

proceso se concentró la población en Duitama, Sogamoso y Paz del Río y se

generan grandes daños a la biodiversidad (Huérfano-Aguilar, 2023). El

crecimiento desordenado de la ciudad de Paz del Río, con muchas

construcciones en sitios de vulnerabilidad permite que muchas personas tengan

amenazas por el desbordamiento de quebradas y especialmente de los ríos

Chicamocha y Soapaga (Arévalo-Algarra, et al., 2019; Huérfano-Aguilar, 2023;

Cano Burgos, 2023). La población está compuesta por seres humanos de estratos

uno y dos principalmente. De la misma manera, en 1963 por una avenida

torrencial sobre Santa Teresa, en Paz del Río, fallecieron 50 personas, de

pocos recursos económicos. En el año 2012 se afectaron 205 familias por la

avenida torrencial del río Soapaga. Son eventos que se repiten con frecuencia

tanto en las quebradas de La Chapa y Colorada como con el río Soapaga con

varias personas fallecidas (Arévalo-Algarra, et al., 2019; Cano Burgos,

2023). Sin embargo, existe la espada de Damocles sobre la ciudad de Paz del

Río por la presa natural en la quebrada Colorada, aspecto que se ha venido

incrementando como riesgo por las lluvias y el deslizamiento que, aunque leve

sigue creciendo. En el evento que esto suceda las personas fallecidas serían

por ahora incalculables, de estratos muy bajos, dado que allí se asentaron en

esencia obreros para trabajar en las minas de hierro y de carbón de Acerías

Paz del Río (Cano Burgos, 2023). En la población vecina a Paz del Río, Betéitiva,

en procesos parecidos a los mencionados por la erosión, las pendientes, la

explotación y la minería del carbón tiene un enorme riesgo, con una alta

amenaza que se incrementa por los túneles de las explotaciones que se

aumentan diariamente. Existe una explotación minera, cuyos túneles tienen

dirección para pasar por debajo del casco urbano. La vulnerabilidad para sus

habitantes de estratos cero, uno y dos, en cerca de cuatrocientas personas,

se extiende para la mayoría de las casas del centro poblado, las

construcciones municipales, las reliquias religiosas del templo de Santa Rita

de Casia y la capilla Posa, entre otras (Perico-Granados et al., 2023). En la ciudad de Tunja según Perico-Granados y

Arévalo-Algarra et al., (2021) los ríos Jordán y La Vega han inundado

periódicamente varios barrios y en el último fenómeno de la Niña, subió a 18

de ellos. Por la deforestación en la cuenca y crecimiento de la ciudad en

varios sectores crece hasta ciento veinticinco veces sobre su caudal medio,

en la confluencia de ellos. Las personas afectadas son pequeños propietarios de

tiendas y casas de habitación en Tunja, Paipa y Duitama y los hogares de

personas humildes. Para su solución se plantearon siembra de árboles en los

sectores rurales de los municipios de Tunja, Sora, San Pedro de Iguaque y

Cómbita. Igualmente, se planteó la construcción de jarillones en cerca de

cinco puntos estratégicos, junto al diseño y construcción de una piscina de

aliviadero transitorio en la capital del departamento, para evitar el

incremento de las avenidas torrenciales aguas abajo. Los gobiernos y la academia deben elaborar la

revisión histórica para definir el verdadero riesgo, evitar los desastres

naturales y dejar de formar solamente para la acción frente al suceso y su

resiliencia. Sin embargo, la resiliencia puede interpretarse como las competencias

previas para enfrentar el desastre natural y sus consecuencias. A veces se

toma solamente como la capacidad de reacción una vez sucedió el desastre y

que se puede interpretar como la incapacidad de enfrentar ese reto

(Cardona-Duque, 2018; Perico-Granados et al., 2021). Es importante pasar a la

reflexión activa, con actores que tomen la iniciativa, para buscar soluciones

integradas que involucren varios sectores públicos y privados para prevenir y

resolver los desastres naturales (Perles Roselló, et al., 2019). La academia

y los gobiernos deben investigar para encontrar métodos de adaptación al

cambio climático, para disminuir las causas de las amenazas, como optimizar

los alcantarillados de aguas lluvias (Isabeles et al., 2019). El estrato socioeconómico predominante en los

sitios de desastres naturales es cero, uno, muy pocos de dos y son escasos

quienes están en estrato tres y normalmente no hay de estrato cuatro

(Cardona-Duque, 2018). Entonces, hay una relación directa entra las

condiciones de pobreza de las personas y la mayor vulnerabilidad frente a las

amenazas que sobre ellos se ciernen, quienes en su gran mayoría devengan

menos del salario mínimo mensual (Cardona-Duque, 2018). El nivel de educación

casi siempre es muy bajo, con un porcentaje elevado sin ninguna educación,

muchos de ellos apenas con primaria, pocos con bachillerato y se cuentan con

los dedos de las manos quienes tienen educación superior (Cardona-Duque,

2018). Para Fernández Illescas (2016) en América Latina se presenta la mayor

cantidad de desastres naturales, por las inundaciones, que afectan a los más

pobres, con los mayores costos económicos en la atención de estos eventos,

como consecuencia de diferentes detonantes. El Estado colombiano en muchas ocasiones ayuda al

desplazamiento de las personas sobrevivientes que sufrieron un desastre

natural, como en municipio de Gramalote en Norte de Santander y el

corregimiento de La Margarita, en el municipio de Salgar y les ayuda en la

reubicación (Cardona-Duque, 2018). Sin embargo, en muchas ocasiones quedan a

su suerte y en condiciones de mayor vulnerabilidad y de pobreza extrema. De

acuerdo con Sarasty-Almeida, et al., (2014) es necesaria la solidaridad de

los gobiernos antes, durante y después de los eventos, pero es muy importante

la conformación de redes intergeneracionales para formar en la prevención de

los riesgos y finiquitar las amenazas. Las personas que por diferentes

circunstancias deben reasentarse, normalmente son de estratos 0, 1 y 2 y

llegan a sitios vulnerables, casi como tarea asistencialista en ocasiones de

los gobiernos municipales (Vásquez Santamaría, et al., 2018; Castro-Buitrago

y Vélez-Echeverri, 2018). En otros lo hacen con invasiones. Para Espitia

Virguez (2017) no siempre todos los pobres están en situación de

vulnerabilidad y sucede lo mismo que no todas las personas vulnerables son

pobres. Sin embargo, sí hay una alta coincidencia que los más vulnerables son

pobres y están en estratos 0, 1, 2 y 3. El 18 de mayo de 2015 en Salgar, Antioquia se

desbordó la quebrada La Liboriana y causó entre otros aspectos 48 fallecidos

y 57 heridos y quedó totalmente destruido el corregimiento de La Margarita.

La construcción del riesgo fue permanente con cambio de cobertura vegetal

para la siembra de pastos y diferentes cultivos. Según Améstica-Rivas, et

al., (2016) en unos casos se han dado unos primeros pasos para exigir la

responsabilidad a las empresas, para el cuidado de la sostenibilidad en las

explotaciones de madera. Sin embargo, es esencial una mayor intervención y

regulación de los gobiernos para encontrar procesos que disminuyan los

riesgos generados por los mismos procesos productivos y para la recuperación

de los bosques. Con el propósito de desarrollar acciones

preventivas a mediano y largo plazo es necesario comenzar por una formación

en los niños, en los jóvenes y en las universidades, orientados a su

responsabilidad ambiental (Orduz-Quijano, et al., 2021). Se ha encontrado que

una buena forma para construir conocimiento en la sostenibilidad ambiental se

hace con el método de proyectos (Perico-Granados, et al., 2020;

Avella-Forero, et al., 2021; Puerto-Cristancho, et al., 2023). Igualmente, es

indispensable el compromiso docente para formar en pensamiento crítico sobre

el tema para obtener los resultados que necesita la humanidad

(García-Puentes, et al., 2022). Conclusiones y recomendaciones Los desastres naturales presentados en Colombia

entre 1960 y 2017 registraron un total de 33 818 fallecidos y 136 514

viviendas afectadas y/o destruidas. Los eventos con mayores afectaciones

fueron el sismo en Páez, Cauca en 1994 y la avalancha en Armero, Tolima en

1985. En el primero se registraron 1 100 fallecidos y 4 421 viviendas

afectadas. En el segundo se registraron 30 000 fallecidos y 130 000 viviendas

afectadas. Estas afectaciones se presentaron en los estratos 0, 1 y 2.

Entonces, desafortunadamente estos eventos representan consecuencias nefastas

para las poblaciones con condiciones socioeconómicas más vulnerables. Se necesita que los gobiernos, en colaboración

con las universidades, desarrollen estudios, diseñen y lleven a cabo sistemas

de alertas tempranas para los posibles sitios vulnerables, en los Andes

colombianos. Especialmente para los asentamientos humanos que tienen alto

riesgo y que sus habitantes tienen alta probabilidad de afectación. Hoy

faltan los sistemas de alertas tempranas para ciudades como: Tunja,

Villavicencio, Yopal, entre otras, todas las poblaciones cercanas a los ríos

que tienen grandes cuencas y les tributan varios cuerpos de agua. Las tareas urgentes e importantes son las de

disminuir las amenazas, con reforestaciones, regulación de los flujos de agua

de forma natural y artificial y disminuir las vulnerabilidades con

reubicación de las personas. Son acciones que deben convocar a los gobiernos

y a las comunidades. Se necesitan recursos para formar a las personas

que están en situación de vulnerabilidad y que probablemente no tienen el

estado de conciencia de su situación crítica. Así, se espera disminuir los

procesos de amenazas y a la vez mejorar sus condiciones y disminuir su

vulnerabilidad. Igualmente, es necesario poner los recursos que se necesiten

para disminuir las amenazas con reforestaciones, con incremento de los

tiempos de concentración y regulación natural y artificial de las aguas

lluvias. Es necesario actualizar los mapas de riesgo de

forma continua para diseñar y construir obras civiles como jarillones y

piscinas de aliviaderos transitorios, para disminuir las inundaciones y las

avenidas torrenciales y los efectos que causan en diferentes ciudades aguas

abajo. Entonces, se requiere voluntad de los gobiernos colombianos:

nacionales, departamentales y municipales para evitar los desastres naturales

por avenidas torrenciales, especialmente sus consecuencias como lo han hecho

comunidades como en el municipio de Páez en el departamento del Cauca. En Colombia existe un punto de inflexión que

necesita formación ética y compromiso ambiental en las universidades, para

que los nuevos profesionales encargados de hacer cumplir las normas sobre el

POT, sean estrictos en todos los aspectos. De este modo, se espera evitar la

aprobación de construcciones en sitios de amenazas y de vulnerabilidad.

Entonces, las oficinas de planeación y de curadurías deben hacer seguimiento

permanente para evitar ese tipo de construcciones. Hoy la humanidad requiere Estados más reguladores

e interventores en los aspectos de sostenibilidad ambiental y social, para

construir la disminución de los riesgos de desastres naturales y evitar las

pérdidas de vidas humanas, de animales y de bienes materiales. Potencial

conflicto de interés Los autores declaran no tener ningún conflicto de

interés con las personas que se trabajó en la investigación. Fuentes de

financiación Los autores declaran que no obtuvieron recursos

de ninguna entidad. La investigación y construcción del artículo fue con

recursos propios de los investigadores. Referencias

bibliográficas Abad Faciolince, H. (2017). El olvido que seremos.

Alfaguara. Álvarez Morales, V., Álvarez Múnera, J.,

Aristizábal, C., Jurado Jurado, J., Londoño Correa, D., López Díez, J.,

Marulanda Valencia, F., Suárez Quirós, J., González Salazar, N. y Ramírez

Patiño, S. (2014). De caminos y

autopistas: historia de la infraestructura vial en Antioquia. Améstica-Rivas, L., Moya-Lara, C., Salazar

Botello, M. Acuña-Hormazábal, Á.

(2016). Subcontratación en el sector forestal maderero chileno e impacto del

manejo forestal sustentable implementado en empresa mandante sobre el clima

organizacional: Un estudio de caso. Ciencia

y trabajo, 18(55), 1-8.

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-24492016000100002 Arreguín-Cortés, FI., López-Pérez, M. y

Marengo-Mogollón, H. (2016). Las inundaciones en un marco de incertidumbre

climática. Tecnología y Ciencias del

Agua, 7(5), 5-13. Aristizábal, E., Arango Carmona, M. y García

López, I. (2020). Definición y clasificación de las avenidas torrenciales y

su impacto en los Andes colombianos. Cuadernos

de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 29(1).

http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-215X2020000100242

Arévalo-Algarra, H. y Perico-Granados, N. (2019,

9 de mayo). Conferencia gestión del

riesgo en obras de infraestructura y competencias humanas [Video].

https://www.youtube.com/watch?v=J8d3tKIy2n0 Avella-Forero, H., Perico-Granados, N.,

Acosta-Castellanos, P., Queiruga-Dios, A., Arévalo-Algarra, H. (2021). Desarrollo de Competencias Aplicando el

Método de Proyectos. Aplicación en Ingeniería Ambiental. Ayala-García, J. Ospino-Ramos, K. (2023).

Desastres naturales en Colombia: un análisis regional. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana, (317).

https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/71962afb-5edf-4877-a5e4-797f541aeabb/content

Barreto Bernal, P., y Jurado Jurado, J. (2017).

El papel del Estado colombiano en la conformación del sector siderúrgico de

Boyacá. 1938-1980, Historia Y Memoria,

(15), 203–242. https://doi.org/10.19053/20275137.n15.2017.5568 Bello Benavides, L., Cruz Sánchez, G, Meira

Cartea, P. y González Gaudiano, É. (2021). El cambio climático en el

bachillerato: aportes pedagógicos para su abordaje. Enseñanza de las Ciencias, 39(1).

https://ddd.uab.cat/record/238051 Cano Burgos, B. (2023). Zonificación de amenaza por avenida torrencial para la quebrada

Colorada, producto de la rotura de una presa natural formada y sus efectos en

el casco urbano del municipio de Paz de Río, Boyacá [Trabajo de maestría,

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito]. Repositorio Escuela de

Ingeniería Julio Garavito.

https://repositorio.escuelaing.edu.co/entities/publication/12016003-7965-439e-ad94-38be8082888f

Cárdenas,J.C., Ortiz Riomalo, J.F. (2018).

Acción colectiva para abordar conflictos socio-ambientales. El caso de

Santurbán. CEDE, (29).

http://hdl.handle.net/1992/41028 Cardona Duque, M. (2018). Construcción social del riesgo de desastres, caso Salgar- Antioquia

[Tesis de doctorado, Universidad Pontifica Bolivariana]. Repositorio UPB.

https://acortar.link/fy1SSn Castillo Oropeza, O. (2014). La construcción

social y los imaginarios sociopolíticos del desastre: una reflexión sobre las

inundaciones en Zona Diamante. El Cotidiano, (187), 249-263.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32531885019 Castro-Buitrago, E., y Vélez Echeverri, J.

(2018). Procesos de reasentamiento en Colombia: ¿una medida de adaptación y

protección de derechos humanos de las víctimas del cambio climático? Vniversitas, (136), 1-10. https://acortar.link/46LBkD

Chaparro, J. y Meneses, I. (2015). El

Antropoceno: aportes para la comprensión del cambio global. Aracne, 19, 1-20.

https://revistes.ub.edu/index.php/aracne/article/view/26727/0 Chen, J., Kolmos, A. y Du, X. (2021). Formas de

implementación y desafíos del ABP en la educación en ingeniería: una revisión

de la literatura. Revista europea de

educación en ingeniería, 46(1), 90-115.

https://doi.org/10.1080/03043797.2020.1718615 Cuanalo, O. y Gallardo R. (2016). Fenómenos de

remoción en masa. Acciones para reducir la vulnerabilidad y el riesgo. Revista Vector 11, 30 – 38. De la Rosa, D., Giménez, P. y de la Calle, C.

(2019). Educación para el desarrollo sostenible: el papel de la universidad

en la Agenda 2030. Prisma Social, 25.

https://revistaprismasocial.es/article/view/2709 Espitia Virguez, C.A. (2017). La vulnerabilidad como factor causal

directo en el proceso social de materialización del riesgo en desastre

[Tesis de posgrado, Universidad Católica de Manizales]. Repositorio

Universidad Católica de Manizales.

https://repositorio.ucm.edu.co/entities/publication/de260b29-fbbf-498c-8b00-ea80f66fed88 Fernández Illescas, C y Buss, S. (2016). Ocurrencia y gestión de inundaciones en

América Latina y el Caribe: Factores claves y experiencia adquirida. BID http://dx.doi.org/10.18235/0010109

García Puentes, C., González Díaz, L., Perico

Granados, N., Pérez Rodríguez, C. y Hernández Romero, J. (2022). Pensamiento

crítico y los objetivos de desarrollo sostenible: comunidades y ciudades

sostenibles. Ingenio Magno, 13(1), 59-79. Gutiérrez-Alvis, D., Bornachera-Zarate, L., y

Mosquera Palacios, D. (2018). Sistema de alerta temprana por movimiento en

masa inducido por lluvia para Ciudad Bolívar (Colombia), Revista Ingeniería Solidaria, 14(26). https://doi.org/10.16925/in.v14i26.2453

Huérfano-Aguilar, S. (2021). Del buey a la locomotora, energía, acero y

metabolismo en el Valle de Iraca (Boyacá - Colombia, 1954-1983) [Trabajo

de maestría, Universidad Nacional]. Repositorio Universidad Nacional.

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/79815/1019098462.2021.pdf?sequence=2

Huérfano-Aguilar, S. (2023). Extractivismo,

acero y ambiente: Acerías Paz del Río y el auge industrial en el Valle de

Sogamoso, Boyacá (1954-1983). Anuario

de Historia Regional y de las Fronteras, 28(1), 207-240. https://doi.org/10.18273/revanu.v28n1-2023008

Isabeles, K., Olavarría, A., Quintanilla, A. y

Aguilar, J. (2019). Adaptación metodológica en el diseño y desarrollo urbano

de bajo impacto para el manejo de aguas pluviales en Colima, México. Revista Tecnura. https://doi.org/10.14483/22487638.15452

Méndez-Durán, M. y Revelo-Hidalgo, M.F. (2021). Evaluación del riesgo y capacidad de

respuesta del sistema palmeras del acueducto municipal ante deslizamientos y

avenidas torrenciales en Mocoa, Putumayo [Trabajo de maestría,

Universidad Santo Tomás]. Repositorio Universidad Santo Tomás. https://n9.cl/rifel

Mergili, M., Marchant, C. y Moreiras, S. (2015).

Causas, características e impacto de los procesos de remoción en masa, en

áreas contrastantes de la región Andina. Cuadernos

de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 24(2), 113-131. http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n2.50211

Mora Mariño, W. y Ochoa, R. (2016). Modelamiento de zonas de inundación por

medio de las herramientas Hec-ras, Geo-ras y Arcgis, para el sector

comprendido entre los municipios de Corrales- Paz de Rio a lo largo del rio

Chicamocha, en el departamento de Boyacá [Trabajo de pregrado,

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. Repositorio UPTC. Muñoz, V., Sobrino Callejo, M. R., Benítez

Sastre, L. B. S., y Coronado Marín, A. (2017). Revisión sistemática sobre

competencias en desarrollo sostenible en educación superior. Revista Iberoamericana de Educación, 73.

https://doi.org/10.35362/rie730289 Ojeda Rosero, D., y López Vázquez, E. (2017).

Relaciones intergeneracionales en la construcción social de la percepción del

riesgo. Desacatos, (54), 106-121. https://n9.cl/l99h8 Olcina Cantos, J. y Diez Herrero, A. (2017).

Cartografía de inundaciones en España. Revista

Estudios Geográficos, 78(282), 283–315. Ollero Ojeda, A. (2014). Guía metodológica sobre buenas prácticas en gestión de inundaciones

(Manual para gestores). Contrato del río Matarraña. Zaragoza: Fundación

Ecología y Desarrollo. https://n9.cl/tnxg9 Orduz Quijano, M., Sánchez Suárez, O., Baquero

Rosas, L., Perico Granados, N., Tuay Sigua, R. y Blanco Portela, N. (2021). La Educación, las Ciencias Sociales y la

Interculturalidad. Una Mirada desde la formación posdoctoral. Universidad

Santo Tomás. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/43596 Padilla, R., y Parra Arellano, M. (2015).

Sistematización de la recurrencia de amenazas naturales y desastres en el

estado de Colima, México. Estudios sobre

las Culturas Contemporáneas. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5177035

Paoli, C., Dondeynaz, C., y Carmona, C. (2015). Gestión integrada de crecidas. Unión

Europea. https://doi.org/10.2788/997460 Perico Granados, N., Galarza, E., Díaz Ochoa,

M., Arévalo Algarra, H. y Perico Martínez, N. (2020). Guía práctica de investigación en ingeniería: apoyo a la formación de

docentes y estudiantes. Corporación universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO. https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/6c55ce46-fcd5-4368-b15c-dd6d57ebf0de/content

Perico-Granados, N., Arévalo Algarra, H.,

Reyes-Rodríguez, C., Perico-Martínez, C., Vera, M. y Monroy, J. (2021).

Sitios de inundaciones causadas por los ríos La Vega y Jordán, Tunja

(Boyacá). Tecnura, 25(67),

86-101, http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-921X2021000100086&script=sci_arttext

Perico-Granados, Tovar-Torres, C.,

Reyes-Rodríguez, C. y Perico-Martínez, C. (2021). Formación de docentes y transformaciones desde la ingeniería.

Corporación Universitaria Minuto de Dios. https://repository.uniminuto.edu/items/5f95ad50-635f-44ab-baf2-9760e2e17fe8

Perico-Granados, N., Garza Puentes, J.,

Tovar-Torres, C., González-Díaz, L. (2022). Análisis de la recordación del concepto de remoción en masas en

graduados de ingeniería civil. Un estudio de caso de Educación para el

Desarrollo Sostenible, Segundo congreso internacional de responsabilidad

Social, en: Innovaciones y restos emergentes para el cuidado del planeta.

UNIMINUTO. Perico-Granados, N., Mora García, J.,

Fuentes-Guerrero, J., Fonseca, L. (2023). Formación,

desarrollo comunitario y calidad de vida en Boyacá, caso: Betéitiva, desde

1960. SaberULA, http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/49898

Perles Roselló, M.J., Pardo García, S.M., Mérida

Rodríguez, M., y Olcina Cantos, J. (2019). Metodología para la predicción de

puntos de riesgos múltiples en infraestructuras viarias tras episodios

torrenciales (road-risk). Boletín de la

Asociación de Geógrafos Españoles, 80,

1–40. http://dx.doi.org/10.21138/bage.2615 Plata, A., y Ibarra, D. (2016). Percepción local

del estado ambiental en la cuenca baja del Río Manzanares. Revista Luna Azul, (42), 235-255. https://doi.org/10.17151/luaz.2016.42.15 Puerto Cristancho, M., Perico Granados, N.,

Bautista Roa, M. Garza Puentes, J., Perico Martínez, N. (2023). Los

ingenieros como sujetos para promover cambios. Ingenio Magno, 14(1), 53-63. Puig Baguer, J., Echarri Iribarren, F., y Casas

Jericó, M. (2014). Educación Ambiental, inteligencia y espiritualidad. Teoría

de la Educación. Revista

Interuniversitaria, 26(2), 115-140.

https://doi.org/10.14201/teoredu2014261115140 Ramos A, Trujillo-Vela, M., y Prada, L. (2015).

Análisis descriptivos de procesos de remoción en masa en Bogotá. Obras y Proyectos 18, 63-75,

https://scielo.conicyt.cl/pdf/oyp/n18/art06.pdf Restrepo, J. (2015). El impacto de la

deforestación en la erosión de la cuenca del río Magdalena. Revista de la academia colombiana de

ciencias exactas, físicas y naturales., 39(151), 250-267.

http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v39n151/v39n151a10.pdf https://doi.org/10.18257/raccefyn.141

San Millán, E., González-Díez, A., y

Fernández-Maroto, G. (2016). Influencia de las precipitaciones en los

movimientos de ladera en Cantabria. En J. J. Durán, M. Montes, A. Robador, y

A. Salazar (Eds.), Comprendiendo el

relieve: del pasado al futuro (pp. 265–272). Madrid: Actas de la XIV

Reunión Nacional de Geomorfología. Sarasty-Almeida, S., González-Gómez, M., y

Velasco-Charfuelan, I. (2014). Red de apoyo social desde el encuentro

intergeneracional. Universidad y Salud,

16(1), 20-32. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072014000100003&lng=en&tlng=es Suárez Coca, L. (2020). Desastre social en Mocoa. Riesgo, vulnerabilidad y naturaleza Estudio

de caso: Avalancha del 2017 en el casco urbano de Mocoa [Trabajo de

grado, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio Institucional UPN. http://upnblib.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12537

Thomas Bohórquez, J. (2022). Territorio,

violencia y desastres en Colombia: un acercamiento a la memoria histórica

ambiental, Territorios, (45),

261-292. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.8742 Ulloa, A. (2014). Escenarios de creación,

extracción, apropiación y globalización de las naturalezas: emergencia de

desigualdades socioambientales, en B. Göbel, M. Góngora-Mera y A. Ulloa

(eds.), Desigualdades socioambientales

en América Latina, Universidad Nacional de Colombia/Ibero-Amerikanisches

Institut, Bogotá, pp. 139-166. Ulloa, A. (2017). Dinámicas ambientales y

extractivas en el siglo XXI: ¿es la época del Antropoceno o del Capitaloceno

en Latinoamérica? Desacatos, 54,

58-73. Vásquez Santamaría, J., Gómez Vélez, M. y

Martínez Hincapié, H. (2018). La avenida torrencial de Mocoa, Putumayo

¿ejemplo de una retrospectiva sin punto final en la gestión del riesgo de

desastres detonados por eventos naturales? Revista de Derecho, (50), 145-186.

https://doi.org/10.14482/dere.50.0007 1 Phd en Educación. Docente e investigador Corporación

Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Tunja, Colombia. Correo

electrónico: nestorrafaelpericogranados @gmail.com; nestor.perico

@uniminuto.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1768-793X Scholar:

https://scholar.google.es/citations?user=SSaqH5wAAAAJ&hl=es 2 Magíster en Gestión de la Educación Virtual.

Docente e Investigadora Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.

Bogotá, Colombia. Correo electrónico: evelyn.medina1406@gmail.com ORCID:

https://orcid.org/0009-0001-2942-8516 Scholar:

https://scholar.google.es/citations?user=JP6nqssAAAAJ&hl=es 3 Magíster en Psicología. Docente e

investigadora. Universidad Paris 12. Francia, Paris. Correo electrónico:

renee_tobos@yahoo.com.ar ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0756-033X 4 Magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano.

Docente e Investigadora Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.

Pereira, Colombia. Correo electrónico: Sara.beltran@uniminuto.edu.co ORCID:

https://orcid.org/0009-0004-6864-706X. Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WmX-3qgAAAAJ&hl=es

5 Magíster en sistemas sostenibles de producción.

Docente e Investigadora Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.

Bogotá, Colombia. Correo electrónico: ehernande22@uniminuto.edu.co ORCID:

https://orcid.org/0009-0001-4581-218X Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=xHEAY9gAAAAJ Para citar

este artículo: Perico Granados, N. R., Medina Naranjo, E. C.,

Tobos Vergara, A. R., Beltrán García, S. P.

y Hernández Villanueva, E. J. (2025). Los deslizamientos, las

inundaciones y las avenidas torrenciales se ensañan con los pobres en

Colombia. Revista Luna Azul, (60), 89-109.

https://doi.org/10.17151/luaz.2025.60.6 Esta obra está bajo una Licencia de Creative

Commons Reconocimiento CC BY Código QR del artículo  |