|

Jéssica

Paola Bórquez Castro1 Felipe

Jacob Marín Isamit2 Recibido:

(19 de enero de 2025) – Aceptado: (15 de mayo de 2025) – Actualizado: (11

de agosto de 2025) Resumen La

inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) al aula,

requiere de prácticas pedagógicas y experiencias de aprendizaje que brinden

oportunidades de interacción con el entorno y consideren los procesos

cognitivos en consonancia con los saberes culturales y sociales de la comunidad,

en este caso, rural. En esta línea, la educación ambiental ofrece la

flexibilidad y adaptabilidad necesaria que la enseñanza tradicional no ofrece

para comprender la situación actual en que se encuentra el planeta en

contextos reales y auténticos. Esta pedagogía de acción de la educación

ambiental facilita desde la experiencia el razonamiento, promueve la

investigación sobre las causas más probables, la toma de conciencia del

estudiante y su participación en la solución de problemas. Para los

estudiantes con NEE, esta forma de comprender el entorno permite el

desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales adaptándose a

las particularidades y apoyo específico que cada estudiante necesita. En este

contexto, y para un estudio de caso se investigaron las prácticas pedagógicas

utilizadas frecuentemente por los docentes para involucrar a los estudiantes

con NEE en el aprendizaje de la Educación Ambiental en un ambiente rural. Los

resultados muestran evidencia de un trabajo incipiente con iniciativas que

promueven una actitud de cuidado y el desarrollo de un trabajo reflexivo en

la búsqueda de acciones frente a los conflictos socioambientales. Sin

embargo, las debilidades frente a la necesidad de un trabajo colectivo que

involucra desde readecuaciones curriculares a un compromiso institucional y

de establecer nexos efectivos con las comunidades locales, dan cuenta de las

necesidades urgentes en esta materia. El compromiso docente requiere de

motivación, dominio conceptual y conciencia crítica para articular

transversalmente el conocimiento entre disciplinas que promuevan en el

estudiante con NEE, la conciencia ambiental. Palabras

clave: educación ambiental, inclusión, necesidades educativas

especiales, ruralidad Inclusive pedagogical practices for students

with special educational needs in rural environmental education programs Abstract: Inclusion

of students with special educational needs (SEN) in the classroom requires

pedagogical practices and learning experiences that provide opportunities for

interaction with the environment and consider cognitive processes aligned

with the cultural and social knowledge of the community, in this case, a

rural one. Along these lines, environmental education offers the necessary

flexibility and adaptability which traditional teaching lacks to understand

the current situation of the planet in real and authentic contexts. This

action-based pedagogy of environmental education facilitates reasoning

through experience, promotes research into the most probable causes, and

raises student awareness and encourages their participation in

problem-solving. For SEN students, this way of understanding the environment

enables the development of cognitive, social, and emotional skills, adapting

to the unique needs and specific support each student requires. In this

context, and as part of a case study, pedagogical practices frequently used

by teachers to engage SEN students in environmental education in a rural

setting were examined. The results show evidence of an incipient work with

initiatives that promote a caring attitude and the development of reflective

work in the pursuit of actions to address socio-environmental conflicts.

However, weaknesses in the need for collective work, ranging from curriculum

adjustments to institutional commitment, and the establishment of effective

links with local communities, reflect the urgent needs in this area. Teacher

commitment requires motivation, conceptual mastery, and critical awareness to

integrate knowledge across disciplines that promote environmental awareness

in SEN students. Keywords:

environmental education; special educational needs; inclusion; rurality Introducción Uno de

los propósitos esenciales de la educación ambiental se relaciona con la

promoción de valores y actitudes que promueven el buen uso, la conservación o

restauración del medio ambiente (Pérez-Franco et al., 2018) y la

interrelación entre las diversas culturas y la naturaleza (Bocanegra-Díaz et

al., 2025). Para ello, la educación ambiental favorece la entrega de

conocimientos que instruyen a la ciudadanía con hábitos y conductas

necesarios para la protección del medio ambiente (Ministerio del Medio

Ambiente, 2022). De acuerdo con Franzen y Vogl (2013), Chile demuestra una

preocupación por problemáticas ambientales superior en comparación al menos

con otros 33 países. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional

del medio ambiente (2020), el 64 % de la población chilena percibe la

situación medioambiental del país en calidad de “estancado”, un 23,5 %

percibe un “retroceso” y solo un 12,5 % considera que ha mejorado. Frente a

esta situación, un 37 % de los encuestados también consideran que la

educación a las personas en sus cambios de hábitos sería la estrategia más

efectiva para abordarlos. En la

actualidad se habla de la educación ambiental como un eje de trabajo

transversal. La Ley 19300, en el artículo 2, señala la importancia del

carácter continuo, interdisciplinario y de interrelación respetuosa que debe

sostener el ser humano con la naturaleza y su entorno. Al respecto, el

Ministerio del Medio Ambiente (2018) enfatiza la importancia que tiene la

educación ambiental para el aprendizaje en la formación escolar promoviendo

el conocimiento, actitudes y valores en la protección del medio ambiente.

Así, desarrollar la conciencia ambiental en el aula requiere de la autonomía

e inclusión de todo el estudiantado (Chamorro, 2017). Sin

embargo, la población de estudiantes con discapacidades incrementa las

probabilidades de exclusión en el sistema educativo. En el mundo, existen

cerca de 1 300 millones de personas con discapacidad, de las cuales 240

millones corresponden a niños cuyos factores de riesgo sociales y

estructurales derivan, entre otros, en desigualdades en el acceso a la salud

y educación (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la

Infancia [UNICEF], 2022; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Las

discapacidades físicas, cognitivas y/o sensoriales que se presentan pueden

estar asociadas con la necesidad de un apoyo pedagógico para lograr los

aprendizajes esperados en el contexto de la educación con necesidades

educativas especiales. Por ello, resulta crucial mejorar las oportunidades de

acceso a una educación más inclusiva e integral que apoye el desarrollo

académico del estudiante. Sin embargo, existen diferentes brechas de acceso y

desigualdad social que plantean grandes desafíos para asegurar una educación

de calidad (UNICEF, 2023). En

Chile, se han implementado programas para apoyar a estudiantes con necesidades

educativas especiales, tanto transitorias como permanentes que promuevan

oportunidades de aprendizaje efectivas para todos los estudiantes

considerando el contexto escolar, familiar y sociocultural (Ponce-Delgado et

al., 2024). Las

barreras educativas que enfrentan los estudiantes que presentan necesidades

educativas especiales dificultan la progresión escolar de acuerdo con el

currículum y la igualdad de oportunidades. Requieren de un acercamiento con

la comunidad escolar con estrategias idóneas de participación orientadas

hacia la formación ciudadana, integral y no fragmentada (Ministerio de

Educación, 2016). Desde el año 1998, a través del decreto 01, el programa de

integración escolar se instala en los establecimientos educacionales con la finalidad

de velar por la integración de todos los estudiantes que presentan

necesidades educativas especiales resguardando oportunidades, permanencia,

acceso a recursos humanos y pedagógicos. Progresivamente, el Decreto 170,

establece que los estudiantes con necesidades educativas especiales que

pueden ingresar al programa de integración escolar presentan diagnósticos

transitorios como aquellos relativos al déficit atencional o específicos del

lenguaje, o bien de carácter permanente al presentar discapacidad visual,

auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual, múltiple o

motora (Ministerio de Educación, 2009, 2015, 2016). Asegurar

el aprendizaje de todos los estudiantes requiere el involucramiento activo de

los diversos agentes de la educación. Por ello, se requiere de docentes

capacitados para enfrentar diferentes estilos y capacidades de aprendizaje

(Ministerio de Educación, 2015) e instituciones que valoren las diversidades

multiculturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje para formar educandos

sin barreras sociales y con un fuerte sentido de la responsabilidad social.

Ausubel (1983), señala que la educación es un proceso mediante el cual el

individuo desarrolla sus habilidades físicas, intelectuales y morales bajo

los lineamientos sociopolíticos de cada país, para mantener en el tiempo y en

el espacio, los principios filosóficos de cada sociedad. Bajo este contexto,

la educación ambiental promueve la formación integral de estudiantes con

necesidades educativas especiales en el desarrollo del pensamiento

crítico-reflexivo frente a las crisis ambientales, atendiendo en

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y aptitudes vinculados con la

comunidad y la naturaleza. La

implementación de la educación ambiental en la labor educativa requiere de

estrategias curriculares que faciliten en el estudiantado los procesos

autorregulatorios para enfrentar la representación y resolución de

problemáticas ambientales para el desarrollo sostenible y las acciones

remediales en conservación, prevención y protección del medio ambiente. Un

cuestionamiento esencial para la responsabilidad institucional en la

protección y cuidados del medio ambiente que garanticen el desarrollo óptimo

e inclusivo de todos los sectores de la población (Araya y Calcagni, 2021).

Por ello, es relevante para la inclusión que las temáticas ambientales formen

parte de la práctica docente creando en los educandos un sentido de

pertenencia, compromiso y respeto con el entorno local fortaleciendo la

cultura ambiental y promoviendo un cambio de paradigma al establecer una

relación consciente entre los actos individuales y sus consecuencias para el

ambiente, formando personas activas en la búsqueda de la independencia

personal y capaz de acciones de intervención hacia una mejor calidad de vida

y de relación con el ambiente en el uso racional de los recursos, actividades

de prevención o conservación del patrimonio cultural tangible e intangible

(Marín-Isamit y Inaipil-Zúñiga, 2017; Marín et al., 2022). En el

contexto de la ruralidad y las metas del desarrollo sostenible impulsado por

el Ministerio del Medio Ambiente, los estudiantes con necesidades educativas

especiales tienen derecho a una educación integral bajo el sello valórico que

la enseñanza de la educación ambiental persigue, tanto en la creación de

hábitos, valores y conductas de respeto y protección a la naturaleza como en

el desarrollo de estilos y hábitos de vida saludable. En Chile, las escuelas

rurales son agentes de cambio, transformadores de la realidad social de las comunidades

inmersas en su diversidad cultural y territorial (Marín et al., 2020; Núñez

et al., 2022). En este

contexto, la presente investigación tiene como objetivo caracterizar las

diferentes practicas pedagógicas utilizadas frecuentemente por docentes de un

establecimiento rural de la zona central de Chile con la finalidad de

involucrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales en el

aprendizaje de la educación ambiental. Evaluando el rol protagónico que la

educación ambiental ejerce respecto de la formación de valores, cambios

asociados a los hábitos y valores, ambiente escolar, estilos y hábitos de

vida saludable y metas del desarrollo sostenible impulsadas por las políticas

públicas desde el Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente, se discute si

junto al enfoque de inclusión propio de un programa de integración escolar,

existe entre sus lineamientos la inserción de objetivos de educación

ambiental cuando la institución escolar a la cual se encuentra adscrito el

programa postula a un proceso de certificación ambiental. Materiales y método El

estudio presenta un enfoque cualitativo desde una perspectiva participativa,

que reconoce a los informantes como agentes activos en la interpretación de

su propia realidad y coproductores de la construcción de nuevo conocimiento

(Castro et al., 2007). Esta dinámica, propia de un enfoque inductivo, permite

reformular preguntas de investigación conforme se avanza en la interpretación

de los datos, facilitando así el desarrollo teórico a partir de la

experiencia empírica (Sampieri et al., 2014). Según Abarca-Alpízar (2016)

este abordaje metodológico fomenta el aprendizaje colaborativo facilitando el

desarrollo de un pensamiento integral y complejo a partir de experiencias

subjetivas compartidas. Precisamente, el conocimiento que surge en la

investigación cualitativa permite una aproximación a lo cotidiano a partir de

las experiencias en un contexto real y social de las individualidades para

construir el discurso sobre el objeto o fenómeno investigado (Abad-Salgado,

2020). Participantes

El

estudio se desarrolla en una escuela rural de la comuna de San Clemente

perteneciente a la región del Maule, Chile.

El establecimiento cuenta con una estructura organizativa que incluye

un programa de integración escolar que apoya aproximadamente al 28 % de los

estudiantes, con un equipo multidisciplinario de docentes que atienden las

necesidades de aprendizaje de los estudiantes con el propósito de contribuir

a su inclusión (Superintendencia de Educación, 2022). El establecimiento

pertenece a la red ambiental escolar, iniciativa creada en el 2022 por la

unidad de vinculación territorial del departamento de administración

municipal de la comuna de San Clemente (2022) y cuenta con sello de respeto

por el medio ambiente. Se

utilizó una muestra intencionada que incorpora a un docente de primer ciclo

generalista, un docente especialista de segundo ciclo y un docente

especialista del programa de integración escolar. Entre los criterios de

inclusión, todos los docentes entrevistados cuentan con cinco o más años de

experiencia profesional y corresponden a docentes activos que desempeñan

funciones en una jornada laboral completa en la misma institución. Procedimientos

de recolección de información El

método investigativo se centra en un estudio de caso caracterizado bajo los

supuestos del paradigma interpretativo que profundiza en la relación de la

inclusión con la educación ambiental a partir de las experiencias de los

docentes que ejercen en una escuela rural. La información se obtuvo a través

de la entrevista semiestructurada, una de las metodologías más frecuentemente

empleadas en investigación cualitativa (Ibarra-Sáiz et al., 2023). La

entrevista se desarrolla sobre la base del compromiso y del contacto directo

con los informantes (Cabrera, 2011), para ello se realizaron reuniones

previas entre los directivos, equipo de investigación y docentes

participantes con el propósito de acercar las partes y conocer en detalle el

contexto. En este transcurso, se diseñó un guion con preguntas generales y

abiertas con la intencionalidad de profundizar el objetivo de la investigación

y facilitar la reflexión en las temáticas de educación ambiental e inclusión

escolar. El instrumento fue sometido a juicio de expertos, elaborado tras

revisión retórica que dan cuenta de conceptos e ideas que facilitan la

profundización de las interpretaciones (Hernández et al., 2014). Cada

entrevista tuvo un período de duración de 90 minutos resguardando su

desarrollo bajo un clima propicio para la actividad, garantizando la

confidencialidad y anonimato de la información obtenida. Para las categorías

de información se utilizó la búsqueda de frases representativas por medio del

Software Iramuteq (Ratinaud, 2009) y revisadas en su significancia a

posterioridad por los investigadores. Resultados y discusión Para

analizar los datos obtenidos se realizó un proceso de revisión teórica

mediante una técnica de triangulación y análisis del contenido que conducen a

una discusión interpretativa. Las unidades de análisis dan base al discurso

docente en relación a las políticas educativas y el currículum oficial vigente

y a las orientaciones y bases teóricas que lo sustentan, al momento de

evaluar, en materia medioambiental, el involucramiento activo de escolares

con necesidades educativas especiales en sus prácticas de enseñanza. La

utilización de diversas fuentes de información es utilizada habitualmente

para evaluar la convergencia en función del fenómeno o tópico investigado

(Arias, 2022). Además,

el tratamiento de los datos fue ejecutado considerando los cuestionamientos

éticos de la investigación que garantizan la confidencialidad y anonimato de

la información obtenida. El estudio de caso indaga en el discurso docente

respecto de cómo se articula en la práctica docente la transversalidad

asociada a la educación ambiental con los objetivos de inclusión de una escuela

rural inserta socialmente en una comunidad principalmente agrícola. Se

utilizó un sistema de codificación de identificación para cada docente

entrevistado. Así, el docente de enseñanza básica con mención en ciencias se

designó como [D1EBC]; el docente de educación diferencial se denominó como

[D2ED]; y, por último, el docente de enseñanza básica (generalista) se nombró

como [D3EB]. A partir del siguiente enunciado de la pregunta N°1 de la

entrevista, “Considerando el contexto rural donde ustedes se desempeñan y sus

particularidades ¿cómo abordan el ámbito educativo transversal de educación

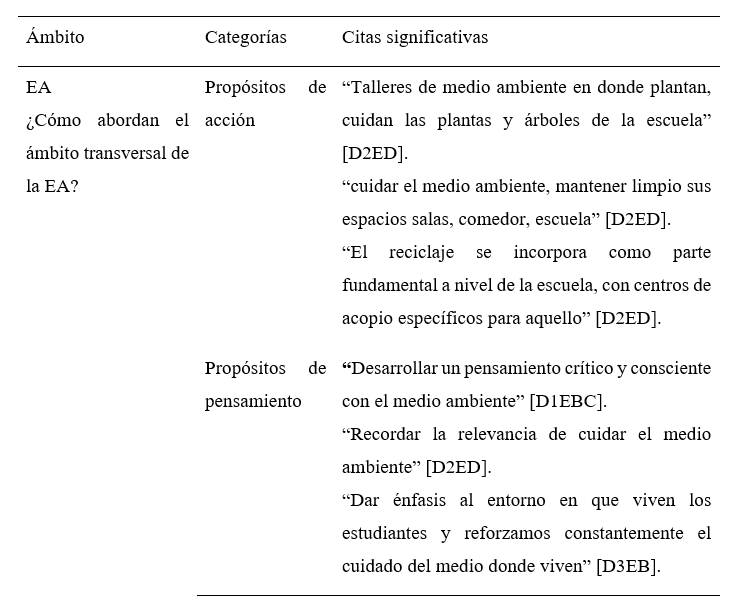

ambiental en su práctica docente? ¿y como escuela?”. A partir del análisis de

la información se obtuvo información relevante para las categorías de acción

y de pensamiento (Tabla 1). Tabla 1. Educación ambiental (EA) en la práctica docente Fuente:

elaboración propia. En

Chile, la población rural corresponde al 12,2 % de la población del país

(Oficina de Estudios y Políticas Agrarias [ODEPA], 2017) y cuenta con un

total de 3 380 escuelas rurales, cifra correspondiente al 30 % del total de

establecimientos educacionales del país (Ministerio de Educación, 2024a).

Para la región del Maule, las veinte comunas principalmente rurales y las

siete comunas mixtas dan cuenta de un 26,8 % de la población rural la cual

presenta fuertes brechas educativas que inciden en una mala calidad de vida

(ODEPA, 2017). En este contexto, las escuelas y los profesores rurales

desarrollan un importante rol social con una alta valoración en la comunidad

(Núñez et al, 2022). La educación ambiental en el contexto de la educación

rural incluye las dimensiones geográficas, económicas y sociales que

caracterizan a las comunidades locales y son clave en su rol de transformador

social (Wong-Torres, 2024). Las

grandes problemáticas ambientales, como la contaminación del suelo, el agua,

la deforestación, el cambio climático son de interés de la comunidad

educativa rural y propician el desarrollo de la conciencia ambiental en los

estudiantes. Es relevante iniciar las acciones de sensibilización y

concientización del alumnado a edades tempranas para establecer vínculos

efectivos con la naturaleza que trasciendan a la sociedad y a la vida

cotidiana de las personas (Lamanauskas, 2023). Así, entre los propósitos de

acción se señala la importancia del desarrollo de talleres que promueve

acciones del buen uso de los espacios compartidos por los miembros de la

comunidad educativa, de los recursos y del cuidado de la naturaleza, D2ED

(Tabla 1), y va en línea a las acciones de promoción del cuidado del

medioambiente que ha incentivado el Ministerio del Medioambiente en Chile

(2015), con un ciclo de talleres denominado “manual de la casa verde” que

plantea educar con conciencia ecológica. Desde la experiencia de la práctica

docente en una escuela rural, enseñar educación ambiental trae consigo, la

necesidad de acciones de refuerzo, de promover el pensamiento crítico y el

desarrollo de valores asociados al acto de ser conscientes del porqué debemos

cuidar el medioambiente (D1EBC, D2ED, D3EB) (Tabla 1). En esta línea, el

desarrollo temprano de actitudes y valores se asocia con una conducta

protectora del entorno y una sensibilidad frente a las problemáticas

ambientales (Lamanauskas, 2023), que direcciona hacia las etapas de análisis,

cuestionamiento del actuar y toma de decisiones, todos aspectos relevantes

del desarrollo del pensamiento crítico (Tolentino et al., 2022). En ese

sentido, según los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente (2018),

cuidar del medio ambiente, es desarrollar también la responsabilidad que

permite involucrarse en los problemas del medioambiente y en sus posibles

soluciones, para cuidar de este modo, del lugar que nos es común a todos. Educar

en el cuidado del medio ambiente es una tarea compleja debido a que requiere

hacernos cargo no solo de las acciones directas en materia de conservación,

preservación y/o de mitigación del daño ambiental, sino también de la

transformación de valores que requieren de un cambio ético profundo para desarrollar

el sentido de pertenencia y responsabilidad sobre los diversos componentes

ecosistémicos (Leopold, 1949; Riechmann, 2003). Este sentido de justicia

ecológica requiere de la conexión de los estudiantes en su entorno con base

en prácticas pedagógicas que promuevan la pertenencia con una formación

crítica integral. En

relación con la inclusión, y siguiendo el enunciado correspondiente a la

pregunta número dos, “Entendiendo que, desde el imperativo de abordar el

enfoque de inclusión en todas sus dimensiones, y específicamente en la

atención de las necesidades educativas especiales ¿qué tipo de acciones

desarrollan para atender las necesidades educativas especiales desde su

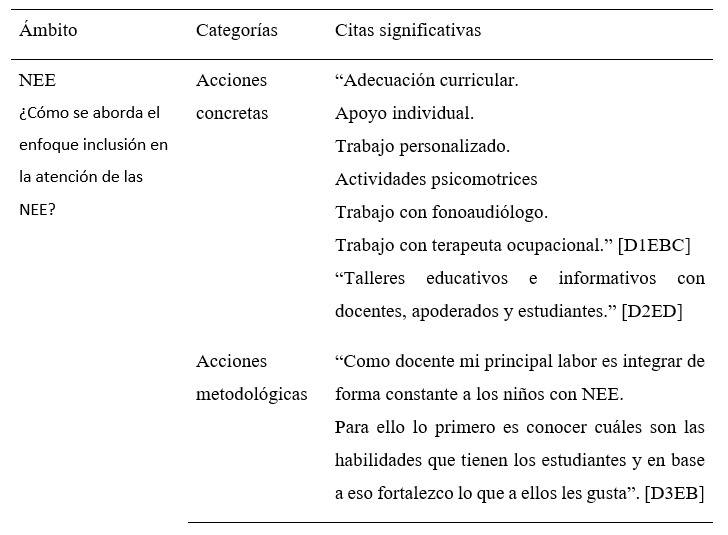

práctica docente? ¿y como escuela?”. A partir del análisis de la información

se obtuvo información relevante para las categorías de acciones concretas y

metodológicas (Tabla 2). Tabla 2. Acciones de inclusión en la atención de estudiantes con necesidades

educativas especiales (NEE) Fuente:

elaboración propia. Abordar

la inclusión requiere de prácticas educativas tendientes a eliminar o

aminorar barreras y discriminaciones de cualquier naturaleza social,

económica, de origen étnico o cultural, género, entre otras, que interfieren

con los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes. Este desafío

demanda una constante adecuación de la práctica inclusiva para responder a

las necesidades emergentes de la interacción de los estudiantes con el

entorno social (San Martín et al., 2020) y su territorio. Tanto el Decreto

170 del año 2009 que mandata la inclusión de los estudiantes con necesidades

educativas especiales transitorias y permanentes o con discapacidad al

interior de las aulas regulares, como las medidas adoptadas en el Decreto 83

del año 2015, que autoriza la realización de adecuaciones curriculares,

requieren de establecimientos y profesionales docentes capacitados en brindar

una atención especializada y efectiva para los objetivos de inclusión. Las

escuelas deben ser espacios garantes de una formación integral e inclusiva de

ciudadanos que construyen un país equitativo y de mayor integración social

(Ministerio de Educación, 2016). Al consultar a los docentes respecto de las

acciones realizadas en sus prácticas pedagógicas para lograr la inclusión de

los alumnos con necesidades educativas especiales, señalaron la importancia

de lograr la integración en la dinámica diaria de la clase con actividades o

talleres especializados que consideran las adecuaciones curriculares

necesarias y el apoyo individual con un trabajo personalizado Tabla 2 (D1EBC,

D2ED). Precisamente debido a que no existe una forma única de abordar la

inclusión y al ser de interés de diferentes agentes de la educación, es

esperable el surgimiento de diferentes medidas específicas y acciones

metodológicas (Palacios et al., 2021). Sin embargo, estos autores también

identifican las dificultades asociadas al logro de todos los objetivos de la

inclusión esperados para el aula, por ejemplo, la elevada carga de

estudiantes presentes en las aulas de clases y las dificultades inherentes al

balance entre optimizar tiempos de duplas de docente regular-diferencial,

considerando que los docentes diferenciales tienen aproximadamente solo el 13

% de las horas de docencia directas en el aula. También señalan la dificultad

de poner en marcha estrategias afines a la diversidad de necesidades de los

estudiantes con necesidades educativas especiales y discapacidades que

caracterizan a cada grupo del aula. Esto es

particularmente relevante en los establecimientos rurales del país, donde el

86,7 % de los estudiantes que cursan enseñanza básica, presentan un elevado

índice de vulnerabilidad socioeconómica y enfrentan dificultades de traslado

a estos recintos educativos, lo que impone mayores restricciones de acceso a

la educación. Una de las características particulares de estos

establecimientos educacionales es que, suelen ser unidocente o bidocente y de

aula multigrado (Jiménez-Cruces, 2022). Si bien, la mayor cantidad de

estudiantes de integración escolar se encuentran matriculados en

establecimientos urbanos del país, la demanda de matrículas en las escuelas

rurales evidencia un alza promedio de un 14,5 % entre los años 2019 y 2023.

En la región del Maule se registran el 11,7 % del total de establecimientos

rurales de Chile y durante el mismo rango de años la matrícula de estudiantes

de integración escolar se incrementó de 30 468 a 37 257, esto significó un

incremento de la matrícula en un 22,3 % para ese período (Ministerio de

Educación, 2024b). Siendo las necesidades educativas especiales de tipo

transitorias y asociadas a dificultades específicas del aprendizaje las de

mayor prevalencia informadas durante dicho período. Desde la

entrevista realizada se alude a la importancia de una búsqueda constante de

integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales y un

accionar metodológico construido en base a las características particulares

de cada grupo, lo cual imprime una dinámica significativa para los objetivos

de inclusión en el aula (D3EB) (Tabla 2). En esta línea, Orellana (2019) nos

indica la importancia de considerar una serie de etapas al momento de

trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales: identificar

las necesidades individuales, disponer de un diagnóstico profesional,

incentivar la autoestima y seguridad, promover la sociabilidad, realizar

actividades de seguimiento y respetar sus tiempos y capacidades individuales,

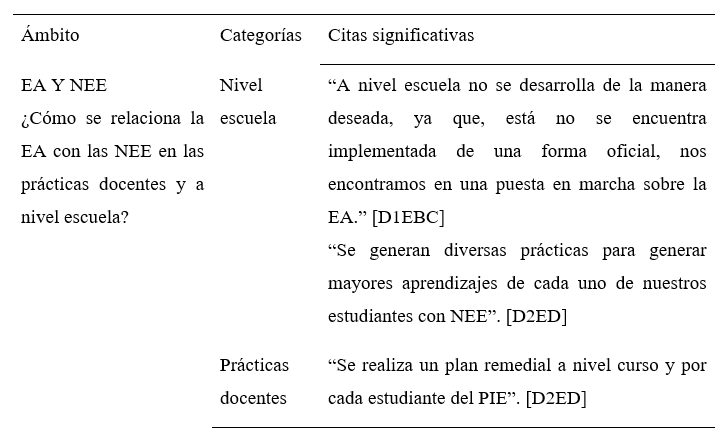

aspectos claves que permiten alcanzar la integración en el aula. Tabla 3. ¿Cree

usted que la educación ambiental (EA) y atención de necesidades educativas

especiales (NEE) están o pueden estar relacionados? (en caso afirmativo)

¿Ocurren estas relaciones tanto en su práctica como a nivel de escuela? Fuente:

elaboración propia. Garantizar

una educación inclusiva y equitativa de aprendizaje para todos requiere

avanzar en materia económica, social y ambiental hacia una sostenibilidad

ambiental (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019).

En regiones rurales, cuyas actividades económicas se sustentan principalmente

en la agricultura tiene particular relevancia comprender las causas y efectos

asociados a la dinámica agrícola en el uso del agua y de la tierra.

Precisamente, la intensificación de las actividades agrícolas ha sido

reconocida como la segunda mayor causa de amenaza de la biodiversidad por la

alteración del suelo en la producción de los alimentos (Maxwell et al.,

2016). Aquello, sumado a la sobreexplotación de los recursos biológicos, la

contaminación, la regulación de los caudales o flujo del agua, las especies

invasoras y el cambio climático ejercen un fuerte efecto sobre la biota de

estos ecosistemas (Dudgeon, 2019). Así, las

diversas actividades antropogénicas han generado a nivel país y para la

región del Maule, diferentes conflictos socioambientales (Instituto Nacional

de Derechos Humanos [INDH], 2020) que requieren de una ciudadanía informada e

inclusiva. La educación es fundamental para fomentar el desarrollo sostenible

y la adquisición de una conciencia ambiental en todos los escolares. En este

sentido, el trabajo que se realiza en los establecimientos educativos, desde

la experiencia de los entrevistados todavía se encuentra en etapa inicial.

Siguiendo la información del entrevistado con la función de promoción de la educación

ambiental al interior del establecimiento D1EBC (Tabla 3) manifiesta que

involucrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales en

objetivos de la educación ambiental es un proceso que, si bien ha iniciado,

su desarrollo no se encuentra en un nivel esperado. Así, la docente en

educación diferencial D2ED (Tabla 3), señala la implementación de un plan

remedial en la práctica docente con algunas actividades que apoyan la

adquisición del aprendizaje tanto individual como colectivo. Estas prácticas

aportan conocimiento diagnóstico y son un valioso insumo para la preparación

y organización de acciones futuras en la enseñanza de contenidos relacionados

a la educación ambiental y el desarrollo de actitudes valóricas (Llopiz et

al., 2017). Resulta imprescindible avanzar en las comunidades escolares en su

labor formativa, la inclusión se construye desde las individualidades y

diferencias del alumnado, desde una mirada social que requiere el

involucramiento activo de las familias y las comunidades locales (Ministerio

de Educación, 2016: Llopiz et al., 2020a). Las

actuales circunstancias en materia medioambiental requieren que el

profesorado acceda a un currículum flexible que se adapte a las exigencias

sociales, valorando la atención diferenciada, interdisciplinaria e

intersectorial en la formación de estudiantes críticos e integrales (Llopiz

et al, 2017). Al respecto, Llopiz et al., (2020b) resaltan la importancia de

un involucramiento activo-participativo de los estudiantes con necesidades

educativas especiales en educación ambiental que les permita adquirir

herramientas preventivas o conocimiento orientados al desarrollo sostenible,

en la búsqueda de soluciones que mejoren su calidad de vida y así, evitar o

aminorar los efectos perjudiciales que la degradación ambiental pueda ejercer

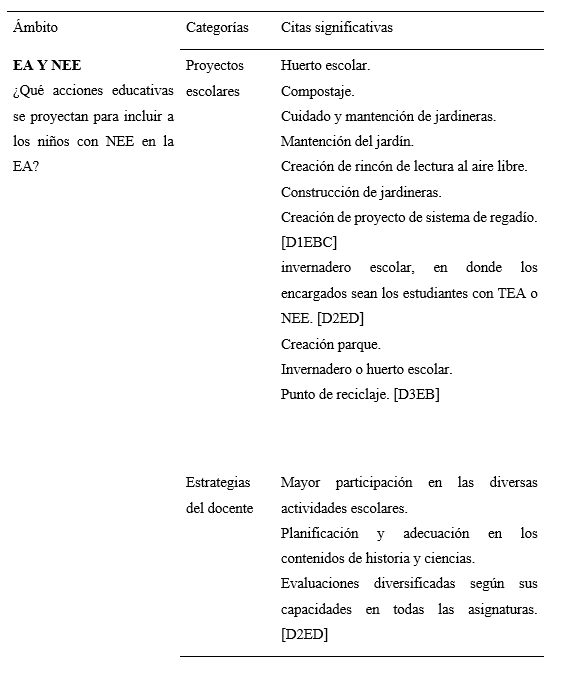

en ellos. Tabla 4. Considerando desafíos visualizados en la pregunta anterior ¿Qué otras

acciones educativas proyectan para incluir a niñas y niños con necesidades

educativas especiales (NEE) desde propuestas de educación ambiental (EA)? Fuente:

elaboración propia. La

educación ambiental para el desarrollo sostenible implica cambios asociados a

las dimensiones económicas, social y ambiental; en tanto persigue la entrega

de contenidos para promover la adquisición de una conciencia ambiental y la

capacidad crítica en la ciudadanía para proponer desde las diferentes áreas

soluciones viables a las problemáticas ambientales (Márquez et al., 2021) y

adaptación al cambio climático. Este proceso de aprendizaje requiere el involucramiento

activo desde etapas formativas tempranas, a lo largo de todas las edades y en

organizaciones formales como informales (Chamorro, 2017), promoviendo una

relación responsable con el entorno, orientada a mejorar la calidad de vida

de las personas y a proteger el ambiente, un aspecto prioritario tanto de las

instituciones educativas como de la comunidad en general. Desde la escuela,

la inclusión es una necesidad prioritaria de abordar para alcanzar las metas

educativas de igualdad y equidad con el objetivo de formar personas capaces

de cuestionar los efectos asociados a las acciones directas e indirectas

sobre el entorno y que repercuten sobre ellos mismos (Llopiz et al., 2020b).

Estos autores, además resaltan el valor de trabajar con las individualidades

de los estudiantes para potenciar sus fortalezas utilizando el trabajo

práctico en conexión al entorno cotidiano y social. Esto

plantea enormes desafíos para la labor docente. En este caso, los docentes

entrevistados señalaron la importancia de asociar la enseñanza de la

educación ambiental con la realización de proyectos de acción que impliquen

el involucramiento activo de los estudiantes, tales como la implementación de

un invernadero, un huerto escolar, compostaje, entre otros. Estos proyectos favorecen

la participación protagónica de estudiantes que presentan necesidades

educativas especiales (Tabla4; D1EBC, D2ED, D3EB). Sin

embargo, y teniendo en cuenta las opiniones docentes, toda acción debe ser

ejecutada bajo una estructura de adecuación curricular que desde diferentes

áreas del conocimiento aborden las problemáticas ambientales (Tabla 4, D2ED).

Así, más allá del conocimiento asociado a las dinámicas biológicas, los

efectos de las acciones humanas sobre el planeta tienen relevancia social, económico

y cultural, de este modo, deben ser abordados en otras asignaturas de interés

e involucrar a la totalidad de los estudiantes que presenten o no necesidades

educativas especiales, para garantizar una formación integral y de

preparación para la inclusión laboral que los tiempos actuales demandan. Llopiz

et al., (2020b), señalan la necesidad de una flexibilidad en los contenidos

que permitan adaptar metodologías considerando lo interdisciplinario e

intersectorial al momento de enfrentar la enseñanza inclusiva. Así, las

prácticas pedagógicas basadas en un aprendizaje planificado y estructurado

que incluyen herramientas visuales y creativas responden a las necesidades de

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y facilita la

adquisición de valores, actitudes y respeto por el entorno que es requerido

para eliminar barreras, tomar decisiones responsables y lograr

transformaciones sociales en relación con la educación ambiental y la

sostenibilidad. Identificar barreras e incluir objetivos para un desarrollo

sostenible es esencial en la labor docente para alcanzar una educación

inclusiva y en línea con las políticas nacionales y globales (Organización de

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO],

2020). La

inclusión requiere de experiencias de aprendizaje que brinden oportunidades

de interacción con el entorno que consideren los procesos cognitivos en

consonancia con los saberes culturales y sociales para facilitar los procesos

identitarios con la comunidad. Estas instancias de participación responden a

un modelo basado en el estudiante, en sus necesidades, realidades, intereses

y contextos. En esta línea, la educación ambiental ofrece la flexibilidad y

adaptabilidad necesaria que la enseñanza tradicional no ofrece para

comprender la situación actual en que se encuentra el planeta en contextos

reales y auténticos (Bacarreza y Villela, 2023). Esta pedagogía de acción de

la educación ambiental facilita desde la experiencia el razonamiento,

promueve la investigación sobre las causas más probables, la toma de

conciencia del estudiante y su participación en la solución de problemas

(Villarreal y González, 2025). Para los estudiantes con necesidades

educativas especiales, esta forma de comprender el entorno permite el

desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales adaptándose a

las particularidades y apoyo específico que cada estudiante necesita. Así,

por ejemplo, es factible la utilización de recursos sensoriales

(manipulativos), visuales o auditivos que ofrezcan diferentes rutas de acceso

al aprendizaje y el desarrollo de valores. Conclusiones Las

prácticas pedagógicas reflexivas y críticas son esenciales para los objetivos

de una educación inclusiva. Alcanzar una educación inclusiva, equitativa y de

calidad para todos los estudiantes forma parte del objetivo de desarrollo

sostenible 4 de la agenda 2030 (UNESCO, 2009, 2016, 2017). Además, la meta

4.7 busca asegurar para el año 2030 la adquisición de conocimientos teóricos

y prácticos relacionados al desarrollo sostenible, otorgando valor a la

diversidad cultural y su contribución al desarrollo sostenible para todos los

estudiantes (Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible en Chile, 2023a). Así,

para la implementación de la agenda 2030 en Chile se consideran estrategias

que permitan mejorar tanto el acceso a una educación de calidad como la

formación para un desarrollo sostenible (Consejo Nacional para la

Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Chile,

2023b). Asegurando el acceso a la

educación para todas las personas incluyendo aquellas que presentan

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, pertenecientes a

comunidades étnicas, migrantes o provenientes de sectores geográficos

aislados como áreas rurales (Ministerio de Educación, 2023a). El

estudio se desarrolló en una de las 38 escuelas rurales presentes en la

comuna de San Clemente. Una comuna principalmente agrícola, en la que sus

habitantes realizan trabajo campesino permanente o por temporada. De acuerdo

con la encuesta Casen 2020, sus habitantes registran una tasa de pobreza por

ingreso de un 14,9 % superior a la media informada a nivel país

correspondiente al 10,8 %, lo cual es un indicador de la vulnerabilidad

económica de las familias y que finalmente tiene repercusiones en la

educación y un impacto social. Lo anterior, provoca en los establecimientos

rurales disminuciones en los indicadores de matrículas, disminución en las

entradas de recursos, aulas que reúnen estudiantes de diversos rangos etarios

y aislamiento producto de la lejanía geográfica de los centros urbanos

(Ministerio de Educación, 2023b). La

educación rural tiene como propósito entregar una educación de calidad con

focos en la inclusión social y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS),

aportando a la erradicación de la pobreza, así como a la protección del

planeta y mejora de la calidad de vida de las personas. En contextos rurales,

las comunidades dependen directamente de sus recursos naturales, por lo que

las alteraciones de sus ecosistemas, principalmente de origen antropogénico,

pueden tener drásticas consecuencias sobre la biota y su entorno. Muchos de

los factores estresores, como las sequías, los contaminantes, las alteraciones

del suelo y del agua, el cambio climático, entre otros, tienen impactos

negativos en los diferentes niveles de organización biológica, con

consecuencias adversas para la conservación (Bórquez et al., 2024). Frente a

estas crisis ecosistémicas que incluyen la pérdida de la biodiversidad y

conflictos socioambientales se requieren transformaciones valóricas radicales

que sitúan la educación ambiental como el medio dialógico y de cambio que

aúna los saberes culturales, ecológicos y sociales para alcanzar las metas de

conservación ambiental (González y Gómez, 2022). Las acciones señaladas por

los docentes entrevistados se encuentran en línea con las orientaciones

didácticas que el Ministerio de Educación (2023b), establece para las

escuelas rurales como el enfoque interdisciplinar, la necesidad de prácticas

educativas basadas en el trabajo colaborativo de pares, una enseñanza que

considera las individualidades y un vínculo cercano con la comunidad. Avanzar

en esta línea, requiere de docentes calificados y competentes cuyo enfoque

pedagógico inclusivo en actitudes y valores tienda a la formación de un

estudiante integral. Este compromiso docente requiere de motivación y dominio

conceptual para articular transversalmente el conocimiento entre disciplinas

que promuevan la conciencia ambiental, sin embargo, actualmente aún existen

docentes que se distancian de esta necesidad (Aparicio & Domínguez,

2023). Además, de establecimientos educativos que gestionen recursos, tiempos

de formación del profesorado, vinculación efectiva con la comunidad,

particularmente en aquellos que postulan a un sello ambiental y que les

permita subsanar las debilidades en materia de inclusión para dar cabida a

las diversidades con una cultura educativa que promueva el desarrollo sostenible.

Para los establecimientos rurales es primordial resguardar y promover tanto

la educación ambiental como los derechos de una educación inclusiva para

propender hacia una sociedad integral (Rojas, 2021). En este

sentido, la Educación Ambiental provee las herramientas necesarias para

establecer una interacción sensible y responsable de todas las personas con

el medio para involucrarse de modo significativo en la resolución y

prevención de los problemas ambientales de las comunidades. Educar con este

fin desde los establecimientos escolares requiere del trato igualitario y

respetuoso de las diferentes capacidades, habilidades y necesidades de los

jóvenes para romper barreras y avanzar en la búsqueda de soluciones a los

numerosos conflictos socioambientales que enfrentamos en la actualidad. Referencias bibliográficas Abad-Salgado,

A. M. (2020). La investigación cualitativa en la educación superior. NOVUM, 2(10), 30-49.

https://revistas.unal.edu.co/index.php/novum/article/view/82670 Abarca-Alpízar,

F. (2016). La metodología

participativa para la intervención social: Reflexiones desde la práctica. Revista Ensayos Pedagógicos, 11(1),

87-109. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5585469 Aparicio,

D., & Domínguez H., E. (2023). La clase de Español-literatura: espacio

idóneo para fortalecer la educación ambiental. Mendive. Revista de Educación, 21(4), e 3174.

https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/3174 Araya,

N. y Calcagni, A. (2021). Estado actual

de la educación medioambiental en Chile. [Tesis de pregrado, Universidad

Finis Terrae].

https://n9.cl/j7gs97 Arias,

M. M. (2022). Principles, scope, and limitations of the methodological

triangulation. Investigación y

Educación en Enfermería, 40(2).

https://doi.org/10.17533/udea.iee.v40n2e03. Ausubel,

D. (1983). Psicología educativa. Un

punto de vista cognitivo (2a. ed.). México: Editorial Trillas. Bacarreza

Molina, R. M. y Villela Cervantes, C. E. (2023). Educación ambiental inmersa

en la complejidad desde un enfoque sostenible. Revista Guatemalteca de Educación Superior, 6(2), 72–79. https://doi.org/10.46954/revistages.v6i2.120 Bocanegra-Díaz,

K.G., Horna-Clavo, E., & Bocanegra-Díaz, J.J. (2025). Systematic Review

of Environmental Education to Foster an Ecological Culture in the

Communities. International Journal of

Environmental Sciences, 11(2s), 549-566. https://doi.org/10.64252/a2e6rk67

Bórquez,

J., Sampertegui, S., Wallberg, B.N., Coral-Santacruz, Diana, Ruíz, V.,

Samollow, P., Gouin, N. y Bertin, A. (2024). Ecological uniqueness across

multiple levels of biodiversity in a Chilean watershed. Aquatic Ecology, 58, 139-158. https://doi.org/10.1007/s10452-023-10051-9

Cabrera,

F. A. (2011). Técnicas e instrumentos de evaluación: una propuesta de

clasificación. REIRE Revista

d’Innovació i Recerca en Educació, 4(2), 112-124.

https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/14880 Castro,

P., Alarcón, M., Cavieres, H., Contreras, P., Inzunza, J., Marambio, J.,

Palma, E. y Tapia, S. (2007). El diagnóstico participativo como herramienta

metodológica en la asesoría educativa. Electrónica

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 5(5),

163-171. https://www.redalyc.org/pdf/551/55121025024.pdf Chamorro,

M. (2017). La educación ambiental como

herramienta de inclusión social. Green Globe.

https://www.greenglobe.es/la-educacion-ambiental-como-herramienta-de-inclusion-social/

Comisión

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2019, 07 de enero). La

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para

América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales.

https://n9.cl/vc4x4 Consejo

Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible. (2023a). ODS 4: Garantizar

una educación inclusiva, equitativa de calidad y promover oportunidades de

aprendizaje permanente para todos [Informe Nacional Voluntario 2023,

Anexo Estadístico]. Chile Agenda 2030.

https://www.chileagenda2030.gob.cl/storage/docs/objetivo4.pdf Consejo

Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible en Chile. (2023b). Chile

Agenda 2030. Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

https://www.chileagenda2030.gob.cl/ DAEM

comuna San Clemente (2022). Proyecto Educativo Institucional (PEI) Escuela

Básica Rural Aurora. Reglamento interno y de convivencia

escolar.

https://n9.cl/9vzorn Dudgeon,

D. (2019). Multiple threats imperil freshwater biodiversity in the

Anthropocene. Current Biology, 29(19),

960-967. https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.08.002 Encuesta

CASEN (2020). San Clemente: Reporte

Comunal 2023. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://n9.cl/7m1g5

Franzen,

A. y Vogl, D. (2013). Two decades of measuring environmental attitudes: A

comparative analysis of 33 countries. Global

Environmental Change, 23(5), 1001-1008. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.03.009

González,

L. & Gómez, C. (2022). La Competencia Ecosocial en un Contexto de Crisis

Multidimensional. Revista Internacional

De Educación Para La Justicia Social, 11(2), 29-43.

https://doi.org/10.15366/riejs2022.11.2.002 Hernández,

R., Fernández, C. y Baptista. M. (2014). Metodología

de la investigación (6.a ed.). Mc Graw Hill Education.

https://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/Investigacion_sampieri_6a_ED.pdf

Ibarra-Sáiz,

M. S., González-Elorza, A. y Rodríguez-Gómez, G. (2023). Aportaciones metodológicas para el

uso de la entrevista semiestructurada en la investigación educativa a partir

de un estudio de caso múltiple. Revista

de Investigación Educativa, 41(2), 501-522. https://doi.org/10.6018/rie.546401

Instituto

Nacional de Derechos Humanos (INDH). (2020). Mapa de conflictos socioambientales en Chile.

https://mapaconflictos.indh.cl/#/ Jiménez-Cruces,

L. A. (2022). Las escuelas graduadas

del medio rural chileno: una aproximación histórico-curricular. Revista Saberes Educativos, (9),

122-137. https://doi.org/10.5354/2452-5014.2022.67538 Lamanauskas,

V. (2023). The importance of environmental education at an early age. Journal of Baltic Science Education, 22(4),

564-567. https://doi.org/10.33225/jbse/ 23.22.564 Leopold,

A. (1949). A sand county almanac and sketches here and there. New York, NY:

Oxford University Press. Llopiz,

K., Bosh-Sole, D., Álvarez-Horta, I. (2017). Una aproximación al proceso de

perfeccionamiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en

la educación especial. Varona, 65.

https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11068 Llopiz,

K., Pérez, D. y Rodríguez, B. (2020a). Preparación para la vida adulta

independiente: un camino para promover la inclusión socioeducativa de

escolares con necesidades educativas especiales. Propósitos y Representaciones, 8.

https://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/733 Llopiz,

K., Santos, I., Marín, L., Ramos, R., Ramos, M., Tejada, A., Núñez, L., y

Alberca, N. (2020b). La educación ambiental en los niños con necesidades

educativas especiales. Retos y perspectivas de desarrollo. Retos y

perspectivas de desarrollo. Propósitos y Representaciones, 8(3).

https://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n3.448 Marín-Isamit,

F.J. y Inapil-Zúñiga, C.A. (2017). Diálogo (nütxamkan) entre dos

cosmovisiones (inarumen); Araucanía Andina (Llaimamapu) laboratorio natural

como recurso didáctico para el desarrollo de la interculturalidad y la puesta

en valor de la biodiversidad (itxofilmongen) en la formación inicial docente.

En M. Quintanilla-Gatica. (Ed.). Multiculturalidad y diversidad en la

enseñanza de las ciencias. Hacia una educación inclusiva y liberadora

(pp. 236-253). Editorial

Bellaterra.https://n9.cl/i8mml

Marín,

F. Pastén, A. Van Dorsee, B. Garrido, R. y Williamson, G. (2020). La

educación rural en Chile: algunos alcances, retos y propuestas. En D. Juárez,

A. Olmos y E. Ríos-Osorio (Eds.), Educación

en territorios rurales en Iberoamérica (pp. 127-155). Fondo Editorial

Universidad Católica de Oriente.

https://n9.cl/nbc1j Marín,

F., Caniguan, N., Inaipil, C. y Castillo, F. (2022). Laboratorio Natural,

práctica de una perspectiva intercultural y crítica desde el Wallmapu. En

Estrada, J. Inaipil, C. Marín, F. y Peire, T. (Eds.), Educación Ambiental para un planeta sostenible, propuestas didácticas

(pp.135-150). Editorial Octaedro. Márquez,

D. L., Hernández, A., Márquez, L. H. y Casas, M. (2021). La educación

ambiental: evolución conceptual y metodológica hacia los objetivos del desarrollo

sostenible. Revista Universidad y

Sociedad, 13(2), 301-310. https://n9.cl/ze3tm Maxwell,

S.L., Fuller, R.A., Brooks, T.M. y Watson, J.E.M., (2016). Biodiversity: the

ravages of guns, nets and bulldozers. Nature, 536, 143-145.

https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3031091 Ministerio

de Educación (2009). Decreto 170. Fija normas para determinar los alumnos con

necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones

para educación especial. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Santiago

de Chile. https://bcn.cl/2hryq Ministerio

de Educación (2015). Decreto 83 Exento. Aprueba criterios y orientaciones de

adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales

de educación parvularia y educación básica. Biblioteca del Congreso Nacional

de Chile. Santiago de Chile. https://bcn.cl/2f7b6 Ministerio

de Educación (2016). Programa de

integración escolar PIE. https://n9.cl/iqtda2 Ministerio

de Educación (2023a). Marco General de Educación Inclusiva. Documento de

trabajo. Unidad de Inclusión y Participación Gabinete Ministerial.

https://n9.cl/9yv56 Ministerio

de Educación (2023b). Orientaciones Didácticas Escuela Rural. Unidad de

Currículum y Evaluación.

https://n9.cl/pynz2 Ministerio

de Educación (2024a). Resumen Ejecutivo Análisis del Proceso de Participación

para el diseño de la Política Nacional de Educación Rural.

https://n9.cl/k5ct08 Ministerio

de Educación, Centro de Estudios (2024b). Análisis longitudinal de la base de

datos de la matrícula del Programa de Integración Escolar (PIE), 2019-2023.

Apuntes 60. Santiago, Chile. https://n9.cl/d62z9 Ministerio

del Medio Ambiente (2015). Manual de la Casa Verde. División de Educación

Ambiental Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile. Quinta edición.

Editorial Maval Ltda. Disponible en

https://n9.cl/bksgb Ministerio

del Medio Ambiente. (2018). Educación ambiental. Una mirada desde la institucionalidad ambiental chilena.

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/LIBRO-EDUCACION-AMBIENTAL-final_web.pdf

Ministerio

del Medio Ambiente (2022). ¿Qué es Educación

Ambiental? https://educacion.mma.gob.cl/que-es-educacion-ambiental/ Núñez,

C., González, B., Peña, M. y Ascorra, P. (2022). Análisis de facilitadores y

barreras en educación rural en Chile: Inclusión en un país segregado. Athenea Digital, 22(2). https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2654 Oficina

de Estudios y Políticas Agrarias [ODEPA]. (2017). Ruralidad en Chile. Biblioteca Digital.

https://www.odepa.gob.cl/dpto-desarrollo-rural/herramientas/ruralidad-en-chile

Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO].

(2009). Directrices sobre políticas de

inclusión en la educación.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177849_spa Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. Guía para asegurar la inclusión y la

equidad en la educación.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259592 Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO].

(2017). A guide for ensuring inclusión and equity in education.

https://doi.org/10.54675/MHHZ2237 Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO].

(2020). Guía para el desarrollo de las

políticas docentes. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370966 Organización

Mundial de la Salud [OMS]. (2023, 07 de marzo). Discapacidad. Notas

descriptivas. Centro de Prensa.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health Orellana,

P. (2019). Consejos para integrar a

niños con necesidades educativas especiales en la escuela. Noticias y

blog bosque de fantasías.

https://n9.cl/qngbn

Palacios,

R., Larrazabal, S., y Berwart, R. (2021). Inclusión de estudiantes con

necesidades educativas en Chile: tensiones entre teoría y práctica. Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y

Humanidades, 91(42), 213-242.

https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/1641 Pérez-Franco,

D., de Pro-Bueno, A. J. y Pérez-Manzano, A.

(2018). Actitudes ambientales al final de la ESO. Un estudio

diagnóstico con alumnos de Secundaria de la Región de Murcia. Revista Eureka sobre Enseñanza y

Divulgación de las Ciencias, 15(3), 350101-350117. https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/20850/3501.pdf?sequence=1

Ponce-Delgado,

E., Saltos-Barreiro, K., Caiza-Cabascango, R. y Vera-Mendoza, F. (2024).

Detección y abordaje de las necesidades educativas especiales en estudiantes

de educación básica. RECIAMUC, 8,

627-639. https://doi.org/10.26820/reciamuc/8.(1).ene.2024.627-639 Ratinaud,

P. (2009). Iramuteq: interface de R pour les anlyses multidimensionnlles de

textes et de questionnaires (computer software). Iramuteq. http://www.iramuteq.org Riechmann,

J. (2005). Todos los animales somos hermanos. Ensayos sobre el lugar de los

animales en las sociedades industrializadas. España: Catarata. Rojas,

F. (2021). ¿La Educación Ambiental es un desafío para la inclusión?

https://www.researchgate.net/publication/356260249_La_Educacion_Ambiental_un_desafio_para_la_inclusion

Sampieri,

H., Fernández, C. y Lucio, B. (2014). Metodología de la investigación.

McGraw-Hill.

https://n9.cl/1a0cc

San

Martín, C., Rogers, P., Troncoso, C. y Rojas, R. (2020). Camino a la

educación inclusiva: barreras y facilitadores para las culturas, políticas y

prácticas desde la voz docente. Revista

latinoamericana de educación inclusiva, 14(2), 191-211.

https://dx.doi.org/10.4067/s0718-73782020000200191 Superintendencia

de Educación (2022). ¿Qué es el

programa de integración PIE?

https://n9.cl/1e1h Tolentino,

R. J., Medina, P., Hurtado, G. I. (2022). Ruta de instrumentación para el

diagnóstico del pensamiento crítico y las competencias en educación

ambiental. Revista Conrado, 18(85),

335-344.

https://n9.cl/6pszzu

Fondo

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF].

(2022, agosto). Fact Sheet Children

with Disabilities. Markus MacGill, Green Ink.

https://n9.cl/3acyy9 Fondo

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF].

(2023). Nudos críticos de las políticas

educativas para la inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades

educativas especiales. Educación y Derechos del Niño Nº 2. Educación

inclusiva. https://www.unicef.org/chile/media/8321/file/Nudos%20.pdf Villarreal

Aguilar, N. B. y González Samudio, S. L. (2025). Integración de la educación

ambiental en el currículo escolar: estrategias psicopedagógicas para el

desarrollo de la conciencia y acción frente al cambio climático. Revista Latinoamericana de Calidad

Educativa, 2(2), 1–8. https://doi.org/10.70625/rlce/125 Wong-Torres,

M. L., Toste-Lau, M. F. y Brown-Smith, F. (2024). Educación Ambiental:

necesidad para la transformación social en la educación rural. Producción Agropecuaria y Desarrollo

Sostenible, 12(1), 157-176. https://doi.org/10.5377/payds.v12i1.17422 Conflicto de intereses Los

autores declaran no presentar conflicto de interés Financiamiento: Los

autores Jessica Bórquez y Felipe Marín agradecen el apoyo parcial del fondo

externo UCMIN21101 de la Universidad Católica del Maule, Chile. 1

Doctora en Sistemática y Biodiversidad. Académica en el Departamento de

Formación Inicial, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Católica

del Maule, Talca (Chile). Correo electrónico: jborquez@ucm.cl – ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2376-771X - Google Scholar:

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=7cfyhkkAAAAJ 2 Doctor

de la facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de

Córdoba (Argentina) y Magíster en Educación de las Ciencias. Académico en el

Departamento de Formación Inicial, Facultad de Ciencias de la Educación,

Universidad Católica del Maule, Talca (Chile). Correo electrónico:

fmarin@ucm.cl – ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-1314-7733 – Google Scholar:

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=RgKNKzgAAAAJ 3 Doctor

en Educación y Sociedad. Profesor en el área de Didáctica de las Ciencias

Experimentales del Departamento de Educación Lingüística, Científica y

Matemática, Facultad de Educación, Universidad de Barcelona (España). Correo

electrónico: f.crespoitorres@ub.edu – ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8998-3856

– Google Scholar:

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=2SXxkp8AAAAJ 4

Profesora General Básica con Mención, Universidad Católica del Maule, Talca

(Chile). Correo electrónico: claudiabelen.a.s@gmail.com – ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5278-2732 5

Profesora General Básica con Mención, Universidad Católica del Maule, Talca

(Chile). Correo electrónico: tamara.bcg09@gmail.com – ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-3725-5889 – Google Scholar:

https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=-vKP4L8AAAAJ 6

Daniela Poblete Valenzuela, Profesora General Básica con Mención, Universidad

Católica del Maule, Talca (Chile). Correo electrónico:

danielapoblete1999@gmail.com – ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6835-2657

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=Ocx1JxcAAAAJ Para citar este artículo: Bórquez

Castro, J. P., Marín Isamit, F. J. Crespi i Torres, F., Arellano Salgado, C.

Carreño Gutiérrez, T. B. y Poblete Valenzuela, D. (2025). Prácticas

pedagógicas inclusivas para estudiantes con necesidades educativas especiales

en programas de educación ambiental rural. Revista Luna Azul, (60), 28-50. https://doi.org/10.17151/luaz.2025.60.3 Esta obra

está bajo una Licencia de

Creative Commons Reconocimiento CC BY Código

QR del artículo |