|

Evaluación integral de la sostenibilidad en asociaciones rurales: el caso de AROMACHIPAQUE, Cundinamarca1

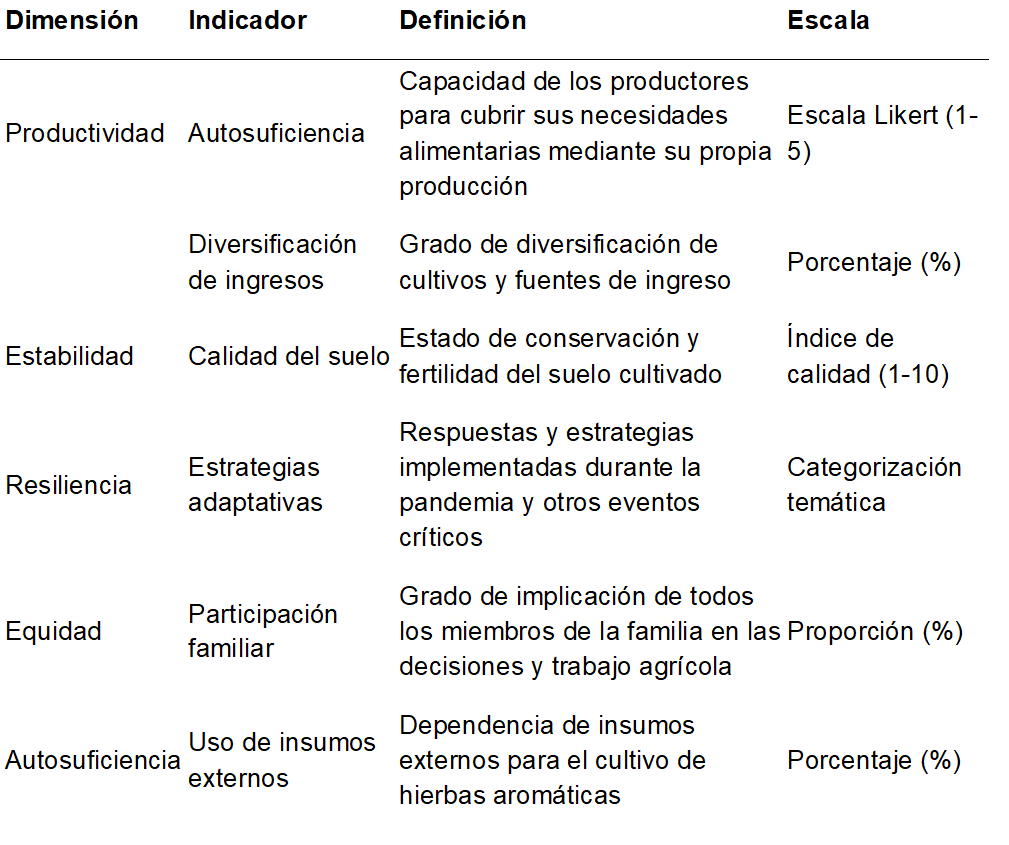

Claudia Teresa Vargas Galán2 Gloria Clemencia Amaya Castaño3 Recibido: 11 de junio de 2024 Aceptado: 16 de noviembre de 2024 Actualizado: 19 de marzo de 2025 DOI: 10.17151/luaz.2024.58.4 Resumen Los modelos económicos están causando afectación al medio ambiente, poniendo en peligro el planeta. Esto ha llevado a los gobiernos y a los académicos a concentrarse e impulsar modelos de desarrollo sostenibles. En este estudio se evalúa los atributos de sostenibilidad de AROMACHIPAQUE, una asociación de productores de hierbas aromáticas en Chipaque, Cundinamarca, utilizando el marco MESMIS. A través de encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas se analizaron cinco dimensiones clave: productividad, estabilidad, resiliencia, equidad y autosuficiencia. Los resultados evidenciaron la presencia de productores con un fuerte sentido de solidaridad y un énfasis en el empoderamiento de la mujer rural. Por medio de este empoderamiento y una cooperación sólida, combinada con un profundo amor por la naturaleza, lograron transformar sus prácticas para alcanzar resultados destacados en el desempeño productivo, económico y ambiental. Se revelaron prácticas sostenibles que mejoraron ingresos y fortalecieron la resiliencia comunitaria durante desafíos como la pandemia. En este análisis se ofrece un modelo replicable que integra conocimiento tradicional y moderno, proporcionando herramientas para fortalecer asociaciones rurales y responder a los desafíos globales de sostenibilidad. Palabras clave: asociación, sostenibilidad, solidaridad, empoderamiento femenino, agricultura. Comprehensive assessment of sustainability in rural associations: the case of AROMACHIPAQUE, Cundinamarca Abstract Economic models are causing environmental damage, endangering the planet, which has led governments and academics to focus on and promote sustainable development models. This study assesses the sustainability attributes of AROMACHIPAQUE, an association of aromatic herb producers in Chipaque, Cundinamarca, using the MESMIS framework. Through structured surveys and semi-structured interviews, five key dimensions were analyzed: productivity, stability, resilience, equity, and self-sufficiency. The results showed the presence of producers with a strong sense of solidarity and an emphasis on the empowerment of rural women. Through this empowerment and strong cooperation, combined with a deep love for nature, they managed to transform their practices to achieve outstanding results in productive, economic, and environmental performance. Sustainable practices were revealed that improved income and strengthened community resilience during challenges such as the pandemic. This analysis offers a replicable model that integrates traditional and modern knowledge, providing tools to strengthen rural associations and respond to global sustainability challenges. Key Words: partnership, sustainability, solidarity, female empowerment, agriculture. Introducción En un mundo marcado por crecientes desafíos ambientales y sociales, la sostenibilidad agrícola ha cobrado una relevancia sin precedentes. Los campesinos colombianos han adoptado prácticas y tecnologías de la Revolución Verde, las cuales, si bien han aumentado la producción agrícola, también han provocado impactos negativos significativos en el medio ambiente, como la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo (Corrales et al., 2001, Cuellar Higuera y Avellaneda Torres, 2020). Esta situación subraya la urgencia de encontrar un equilibrio entre las prácticas tradicionales y las tecnologías modernas para diversificar las opciones y reducir los riesgos ambientales asociados con la intensificación agrícola. Los sistemas agrícolas modernos enfrentan presiones para aumentar su productividad mientras reducen los impactos negativos en el medio ambiente y fortalecen la resiliencia comunitaria (Gliessman, 2007). En respuesta a estos desafíos, los campesinos han explorado procesos alternativos que no solo aseguren el sustento económico de sus familias, sino que también protejan la biodiversidad local. Integrando conocimientos técnicos con saberes tradicionales, buscan mejorar los ingresos y aumentar la producción de manera sostenible, preservando así el patrimonio natural y mejorando la calidad de la producción agrícola. En este contexto, las asociaciones rurales como AROMACHIPAQUE han emergido como actores clave para implementar prácticas sostenibles y enfrentar problemáticas locales como la degradación del suelo, la inseguridad económica y las desigualdades de género. Estudios recientes han subrayado la importancia de metodologías integradoras como MESMIS (Masera et al., 1999), que evalúan la sostenibilidad en múltiples dimensiones: productividad, estabilidad, equidad, resiliencia y autosuficiencia. Investigaciones en América Latina han demostrado que estas metodologías permiten identificar fortalezas y debilidades en sistemas productivos locales, ofreciendo un marco replicable para asociaciones rurales similares (López y Masera, 2020; Martínez y Álvarez, 2020). En el contexto de la sostenibilidad rural, diversos estudios han demostrado cómo las asociaciones pueden ser un motor para el desarrollo económico y social (González y Pérez, 2022; López y Masera, 2020). El uso de enfoques integradores como MESMIS permite evaluar de manera efectiva las prácticas sostenibles en comunidades rurales (Wang et al., 2024). Este estudio analiza los atributos de sostenibilidad de AROMACHIPAQUE, una asociación en Chipaque, Cundinamarca, dedicada a la producción limpia y orgánica de hierbas aromáticas. El estudio se centró en Chipaque, una región donde la economía agrícola es vital, destacándose la asociación AROMACHIPAQUE, enfocada en el cultivo de especias y plantas medicinales mediante prácticas sustentables. Este enfoque se basa en un análisis detallado de los atributos de sustentabilidad para evaluar los sistemas productivos locales. La construcción de indicadores específicos ha proporcionado una base científica rigurosa para comprender las necesidades de manejo de cada sistema agrícola, identificando áreas clave para mejorar y optimizar las prácticas existentes. Se aplica la metodología MESMIS en un contexto rural especifico, integrando análisis cuantitativo y cualitativo para evaluar la asociación, aportando conocimiento practico y aplicable para replicar en otras asociaciones similares, ofreciendo un modelo practico para que sea adaptado en comunidades rurales con características similares. Utilizando el marco MESMIS, se busca no solo diagnosticar el estado actual de la asociación, sino también proponer estrategias de mejora que fortalezcan su sostenibilidad a largo plazo. En un mundo donde el equilibrio entre los recursos naturales y su utilización por parte de los seres humanos es crucial (Segarra-Jiménez, 2022), los atributos de sostenibilidad emergen como fundamentales para garantizar un futuro próspero y equilibrado. Esto va más allá de la conservación de recursos para las generaciones futuras; implica también mejorar la calidad de vida actual, promoviendo la resiliencia y la adaptabilidad frente a los desafíos ambientales, sociales y económicos. Este estudio no solo destaca la importancia vital de la sostenibilidad en la agricultura moderna, sino que también demuestra cómo las prácticas agrícolas pueden adaptarse contextualmente para promover un desarrollo equilibrado y responsable. La experiencia de AROMACHIPAQUE proporciona lecciones valiosas sobre cómo integrar eficazmente conocimientos tradicionales y técnicas modernas para alcanzar objetivos económicos, sociales y ambientales sostenibles a nivel local y más allá; además, establece un modelo replicable de evaluación de sostenibilidad en asociaciones rurales, adaptado al contexto específico de AROMACHIPAQUE. Este enfoque permite identificar prácticas clave que potencian la resiliencia comunitaria, como el empoderamiento femenino y la eliminación de intermediarios en cadenas productivas. Esta asociación ejemplifica cómo las organizaciones locales pueden liderar la implementación de prácticas agrícolas sostenibles. La colaboración y el alto sentido de solidaridad entre los agricultores no solo fortalece la comunidad, sino que también fomenta la innovación y el intercambio de conocimientos. Esto es fundamental para mejorar la resiliencia de las comunidades rurales frente a los desafíos ambientales y económicos, asegurando así un desarrollo sostenible que beneficie tanto al medio ambiente como a las generaciones futuras. Revisión bibliográfica En el mundo se empezó a hablar de desarrollo sostenible en 1987, en la asamblea general de la de la Comisión Brundtland (Organización de las Naciones Unidas, 1987), cuando la sociedad empezó a tomar conciencia de que los modelos económicos están causando afectación al medio ambiente y poniendo en peligro el planeta. Todo esto llevó a los gobiernos y a los académicos a concentrarse en modelos de desarrollo sostenibles. Inicialmente, se pensó solamente en la modernización de la economía con mayor aumento de productividad, que generara más poder adquisitivo y posibilidades de empleabilidad mayores, aumentando el consumo de bienes y servicios, pero era una mirada equivocada del desarrollo donde solo se tenía en cuenta las tasas de crecimiento económico. Actualmente, se tiene una mirada más integral que gira en torno a los seres humanos como seres con potencialidades para relacionarse con el entorno natural, productivo y social que pueden generar un mayor bienestar y mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y ambientales de la humanidad (Chavarro et al., 2017). De forma similar, la sostenibilidad según Masera et al., (1999), se direcciona al logro de mantener una serie de características o cualidades en el tiempo, donde interactúan factores ambientales, sociales y económicos. En este enfoque se tienen en cuenta las entradas y salidas de un sistema, y como resultado el ajuste permanente de las necesidades de este y de los actores que dependen del mismo. La sostenibilidad del sistema de producción se define como su capacidad para mantener su productividad a pesar de las perturbaciones económicas o naturales, tanto internas como externas. Esto implica la caracterización de los sistemas y su intervención socioeconómica para mitigar los impactos negativos del ser humano en el medio ambiente (Martínez-Castillo, 2009) El concepto de sostenibilidad se fundamenta en el reconocimiento de los límites y capacidades de la naturaleza en su gestión responsable, así como en la complejidad ambiental. Esto busca inspirar una comprensión renovada del mundo para abordar los desafíos que enfrenta la humanidad (Martínez Castillo y Martínez Chaves, 2016). En este sentido, se promueve una relación armoniosa entre la sociedad y la naturaleza, que fomente el desarrollo de economías alternativas mediante la reorientación de la tecnología y la ciencia, esta perspectiva permite la formulación de nuevas políticas éticas en materia de sostenibilidad. Estudios recientes destacan su aplicación en América Latina. Por ejemplo, López y Masera (2020) analizaron la sostenibilidad de sistemas productivos rurales en México, resaltando cómo la resiliencia ante desafíos climáticos y la calidad del suelo son factores determinantes. Por su parte, González y Pérez (2022) estudiaron asociaciones agrícolas en Colombia, identificando que la eliminación de intermediarios y la diversificación de cultivos son estrategias efectivas para mejorar la productividad y la equidad. La evaluación de la sostenibilidad agrícola ha evolucionado desde enfoques unidimensionales hacia modelos integrales que consideran factores económicos, sociales y ambientales. El marco MESMIS (Masera et al., 1999) ha sido ampliamente utilizado para evaluar la sostenibilidad en comunidades rurales, permitiendo una comprensión profunda de los sistemas productivos a través de indicadores específicos. La aplicación de MESMIS ha demostrado ser efectiva para evaluar estos atributos, permitiendo identificar fortalezas y oportunidades de mejora en sistemas productivos locales (López y Masera, 2020). Entre estos atributos, la resiliencia ha emergido como un atributo clave en sistemas agrícolas sostenibles, especialmente en comunidades vulnerables a factores externos como la pandemia o el cambio climático (Altieri y Nicholls, 2020). En este contexto, las asociaciones rurales se han destacado como plataformas para implementar prácticas agroecológicas que refuercen la sostenibilidad (González y Pérez, 2022). La agricultura, como actividad esencial en la producción de alimentos y materias primas, enfrenta diversos desafíos y riesgos a lo largo de su cadena de abastecimiento y comercialización, incluyendo el transporte, almacenaje y fluctuaciones del mercado. Como señalan Vela Meléndez y Gonzales Tapia (2011), se consideran acciones de alto riesgo, lo que resalta la importancia de comprender y abordar estas complejidades. En relación con la cadena de valor agrícola, se destaca la importancia de comprender los procesos de comercialización y distribución, dado que estos influyen directamente en la competitividad y rentabilidad del sector agrario. Su estudio examina cómo las estrategias de mercado pueden optimizar la producción y reducir los costos operativos, asegurando una mayor estabilidad para los pequeños productores (Vela Meléndez y Gonzales Tapia, 2011). Tal como lo propone Porter (2008), la industria debe contar con una cadena de valor, es decir, con un conjunto de actividades como el diseño, producción y distribución de productos, diseñados para proporcionar el valor que resulta de la diferencia entre el valor total y el costo del desarrollo y producción de los productos y/o servicios (Londoño y Botero, 2020). Los proveedores de otro lado desempeñan un papel importante en la cadena de valor al suministrar los productos esenciales, y su contribución incide directamente en los costos y la capacidad de diferenciación de la empresa (Corporación Universitaria Asturias, s.f.). En ese sentido, el rol que cumplen es importante en la garantía de la calidad, fiabilidad y buen desempeño en las organizaciones, por lo que es muy importante tener en cuenta a la hora de la selección de personal. Metodología Este estudio se enmarca en una investigación de enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) que emplea el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Mediante Indicadores de Sostenibilidad (MESMIS), validado en diversas investigaciones sobre sostenibilidad rural (Hua et al., 2024; Prus, 2024). La metodología se enfocó en la aplicación de indicadores clave para evaluar las dimensiones de productividad, resiliencia y equidad, siguiendo ejemplos exitosos de implementación en comunidades rurales (Silva y Torres, 2022). La metodología se estructuró en seis etapas, siguiendo los lineamientos del modelo MESMIS (Masera et al., 1999), y abarcó un análisis de las dimensiones clave de la sostenibilidad: productividad, estabilidad, resiliencia, equidad y autosuficiencia. Población y muestra: La población estuvo compuesta por los 25 miembros activos de la asociación AROMACHIPAQUE, de los cuales se seleccionaron 23 participantes representativos de diferentes veredas dentro del municipio de Chipaque, Cundinamarca. La muestra fue seleccionada por conveniencia, garantizando que los participantes pudieran proporcionar información relevante y representativa de la diversidad de situaciones productivas dentro de la asociación. Los criterios de inclusión fueron: i. Ser miembro activo de la asociación, con al menos dos años de participación, y ii. Desarrollar actividades productivas en fincas que estuvieran dedicadas al cultivo de hierbas aromáticas o medicinales. Instrumentos para la recolección de datos: la validación de los instrumentos se llevó a cabo mediante una fase de prueba piloto con cinco productores ajenos a la asociación, quienes proporcionaron retroalimentación sobre la claridad y pertinencia de las preguntas. Se emplearon dos tipos de instrumentos: Encuesta estructurada: Diseñada para medir los indicadores clave de cada dimensión de sostenibilidad. La encuesta fue validada por expertos en agroecología y metodologías de investigación. Se utilizó una escala tipo Likert de 1 a 5 para medir aspectos como la autosuficiencia, la equidad en la distribución de ingresos y la estabilidad del sistema productivo. Entrevistas semiestructuradas: Realizadas a líderes de la asociación, miembros de la junta directiva y algunos productores seleccionados, con el fin de obtener información detallada sobre la resiliencia de los sistemas productivos ante eventos adversos –como la pandemia– y la participación comunitaria, especialmente en términos de equidad de género. Selección de indicadores: Los indicadores de cada dimensión se seleccionaron de manera participativa, en consenso con la junta directiva de la asociación, tomando como referencia el modelo MESMIS y las características específicas de la asociación. Los indicadores evaluados fueron los siguientes: Tabla 1. Indicadores evaluados caso AROMACHIPAQUE Análisis de los Datos • Análisis cuantitativo: Las respuestas fueron analizadas mediante frecuencias y promedios, y se generaron gráficos radiales y de barras para representar la distribución de los indicadores en cada dimensión de sostenibilidad. • Análisis cualitativo: Las entrevistas fueron transcritas y analizadas mediante el método de codificación abierta. Se identificaron patrones emergentes y se categorizaron las respuestas según las dimensiones de sostenibilidad, con especial énfasis en las estrategias adaptativas y la participación familiar.

Se verificó la consistencia de los resultados mediante triangulación de datos: la información obtenida de las encuestas se contrastó con los resultados de las entrevistas y con la observación directa en los predios.

Proceso operativo

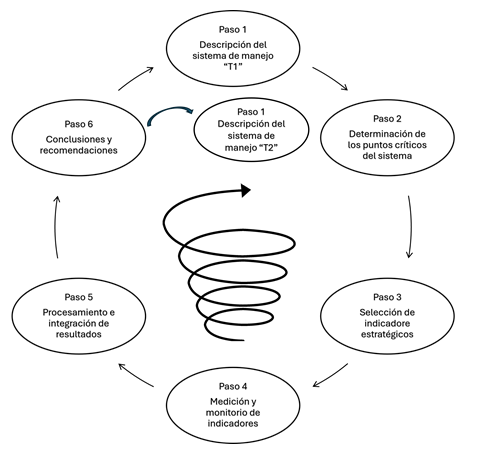

El análisis siguió los seis pasos propuestos por la metodología MESMIS. Para el análisis de los principales aspectos de sustentabilidad, se utilizó el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Mediante Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) (López y Masera, 2000). Para el desarrollo del primer y segundo objetivo, se siguió la estructura operativa del MESMIS (Masera et al., 2000), la cual consta de seis pasos como se ve en la Figura 1 .

Estructura operativa MESMIS

Nota. Adaptado de El ciclo de la evaluación en el Mesmis (p.31), por Masera et al., 2000.

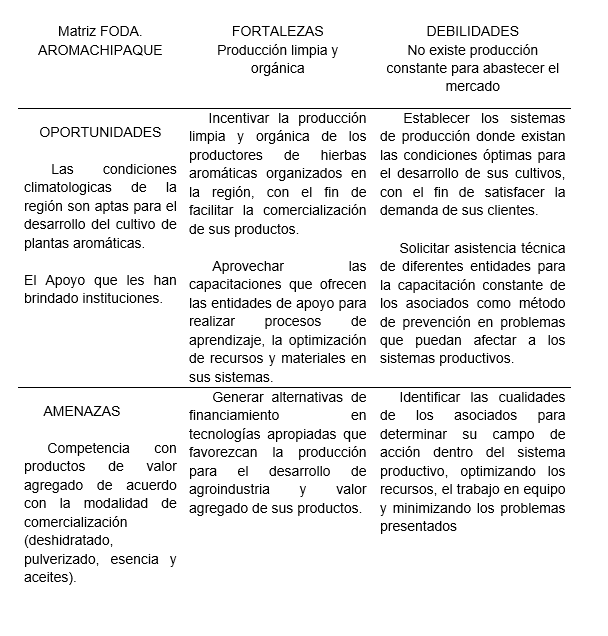

La delimitación del caso de estudio se hizo con la caracterización de los sistemas agropecuarios. Se comenzó con una entrevista a los productores seleccionados y a sus familias, que sirvieron para conocer el estado del sistema productivo. También se realizaron observaciones en los predios, al sistema productivo, al suelo y al agua. Posteriormente, para la determinación de los puntos críticos, se convocó un encuentro con los miembros de la junta directiva de la asociación, con el fin de realizar un autodiagnóstico participativo. En ese encuentro se discutieron las fortalezas y amenazas y se construyó una matriz FODA (ver Tabla 1 .), tomando como referencia las respuestas a las preguntas que se plantearan y, de esta manera, se identificaron los puntos críticos, ya que, según Masera et al., (2000), una vez que se han identificado los puntos críticos, se establecen relaciones entre ellos según sus atributos para garantizar que todos sean considerados adecuadamente.

Tabla 2. Matriz FODA AROMACHIPAQUE

Identificados los puntos críticos, se relacionaron estos con los atributos de sostenibilidad propuestos en la metodología.

Para la selección de los indicadores se realizó un consenso con la junta de la asociación, teniendo en cuenta que existiera relación entre los atributos, los puntos críticos e indicadores para que se pudiera evaluar de manera efectiva la sustentabilidad (Cruz et al., 2024). Así mismo, de acuerdo con el problema identificado y su característica, también se tuvo en cuenta que hubiera disponibilidad de datos. Todos los indicadores tuvieron como característica que fueran fáciles de medir, que cubrieran los aspectos social, económico y ambiental, y que fueran flexibles.

Para realizar la caracterización de la asociación se trabajó con el Protocolo para la evaluación de asociaciones del Instituto de Investigaciones Sociales y El Colegio Mexiquense de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de México, por medio de herramientas etnográficas. Se utilizó la entrevista semiestructurada como instrumento para recoger la información a los miembros de la junta directiva, a algunos asociados y personas que juegan un papel fundamental para el desarrollo de las actividades de la asociación; así mismo, se realizó revisión documental, para finalmente realizar la triangulación. Se buscó establecer un nivel de correspondencia entre los indicadores, revisando las causas que inciden en los más altos o bajos valores de cada criterio. Los resultados se muestran mediante gráficos tipo radial para mostrar el comportamiento del conjunto de los criterios evaluados, haciendo el análisis comparativo del comportamiento del sistema de producción de los asociados encuestados.

Resultados y discusión Los resultados obtenidos en AROMACHIPAQUE coinciden con investigaciones previas que destacan el impacto positivo de la diversificación y el empoderamiento en las comunidades rurales (Martínez y Álvarez, 2020; Rodríguez y Pérez, 2021). La resiliencia observada en la asociación es similar a la que han demostrado otras comunidades rurales frente a la crisis, como se ha documentado en estudios recientes sobre resiliencia rural (Wang et al., 2024). Los datos obtenidos Revelaron fortalezas y áreas de mejora en los sistemas productivos de AROMACHIPAQUE. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes:

1. Productividad: El 60 % de los productores tiene limitada capacidad de autosuficiencia debido al tamaño reducido de sus fincas. Sin embargo, la eliminación de intermediarios y la diversificación de cultivos aumentaron los ingresos en un 30 %. 2. Estabilidad: La calidad del suelo obtuvo una puntuación promedio de 8/10 gracias al uso de bioinsumos, mientras que el 90 % de las fincas implementaron sistemas de riego tecnificados. 3. Resiliencia: Durante la pandemia, el 85 % de los productores implementaron estrategias digitales que permitieron comercializar productos inicialmente considerados perdidos. 4. Equidad: En el 70 % de los hogares las decisiones son tomadas en consenso, con un liderazgo femenino destacado.

Atributo de productividad

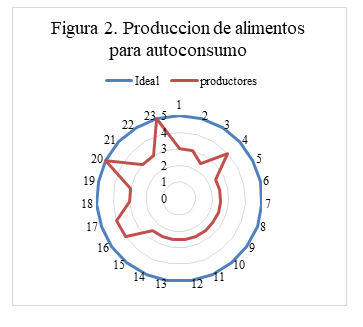

El análisis del atributo de productividad se inició con el indicador de autosuficiencia, que mide la capacidad de producción para autoconsumo. Como se muestra en la Figura 2, el 60 % de los campesinos debieron adquirir productos básicos en el mercado local debido al tamaño reducido de sus fincas, dedicadas principalmente al cultivo de aromáticas. Tres productores reportaron ingresos equivalentes a un salario mínimo, mientras que el 50 % complementaba sus ingresos con actividades externas. Figura 2.Producción de alimentos para autoconsumo

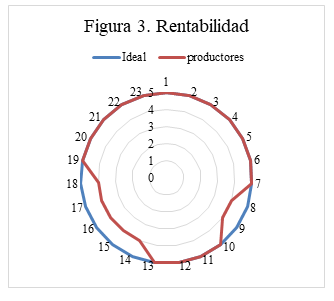

La eliminación de intermediarios mejoró los ingresos, y una planificación adecuada de las cosechas mantuvo un flujo de efectivo estable. Según Acosta-Agudelo et al., (2021), los intermediarios pueden tener un impacto significativo en el mercado agrícola tradicional, y su eliminación puede aumentar los márgenes de ganancia de los productores. Respecto a la rentabilidad (ver Figura 3), la tendencia fue a comercializar lo producido, con algunos productores diversificando hacia papas y cebollín, gracias a acuerdos comerciales que aumentaron los márgenes de ganancia. La literatura sugiere que la diversificación y la eliminación de intermediarios son estrategias efectivas para mejorar los ingresos de los agricultores (García y González, 2018).

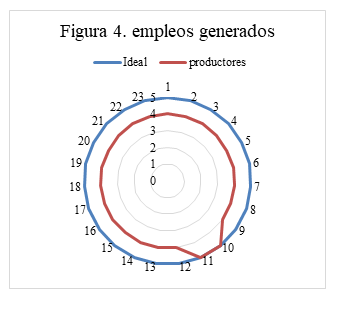

En la generación de empleo en las fincas (Figura 4), se observó un fuerte compromiso familiar, con la participación de los hijos en las labores agrícolas, lo que contribuyó al retorno económico al sistema productivo.

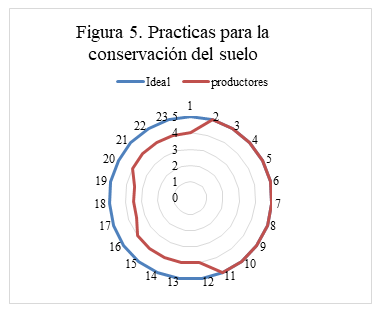

Atributo de estabilidad En el análisis del atributo de estabilidad, el indicador de calidad del suelo (Figura 5) mostró altas puntuaciones, reflejando la adopción de prácticas de conservación por parte de los productores. Estas prácticas, combinando técnicas modernas y conocimientos tradicionales, contribuyeron a proteger la cobertura vegetal y a recuperar el suelo en las rotaciones de cultivo, demostrando un alto grado de sustentabilidad (Altieri y Nicholls, 2013; Cortes-Prieto y Acevedo-Osorio, 2019; Lima da Silva y Gusmão Coutinho, 2023). El uso de bioinsumos benefició tanto a los cultivos como al suelo.

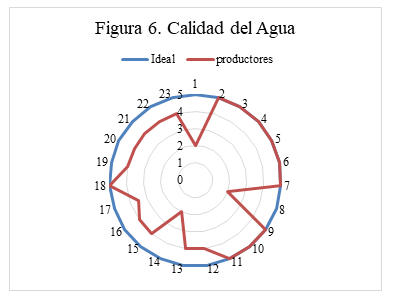

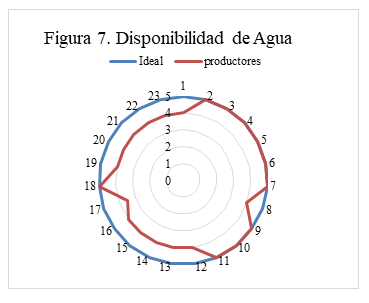

En cuanto al suministro de agua (Figura 6), la mayoría de las veredas contaban con agua tratada proporcionada por acueductos veredales, provenientes de fuentes naturales. En veredas sin acueducto, como Mongue, los productores construyeron reservorios y utilizaron sistemas de bombeo, garantizando el suministro para consumo humano y producción, sin reportes de crisis sanitarias por aguas contaminadas. Respecto al aprovechamiento del agua (Figura 7), los productores utilizaron sistemas tecnificados de riego y cuidaron de no desperdiciar este recurso, empleándolo tanto en labores agrícolas como en uso doméstico y consumo humano. Estos hallazgos son consistentes con las observaciones de González y Pérez (2019) sobre la gestión sostenible del agua en la agricultura.

Atributo de resiliencia

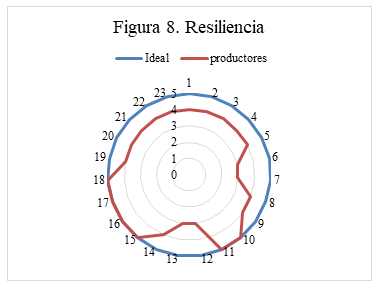

En el análisis de la resiliencia (Figura 8), se observó que solo cuatro productores mostraron una capacidad de resiliencia menor, mientras que la mayoría demostró una actitud resiliente. Esta actitud se reflejó en el manejo de sus sistemas productivos, orientados hacia la conservación de la biodiversidad y el empleo de técnicas ancestrales (Altieri, 2004, Bernal López y Amaya Castaño, 2023). Durante la pandemia, los procesos de cualificación promovidos por entidades gubernamentales y privadas fueron fundamentales para la respuesta a la crisis. Los líderes de la asociación implementaron campañas de marketing en redes sociales, asesorados por una agencia de publicidad, lo que atrajo clientes y permitió la venta de la producción que se consideraba perdida. Esto resaltó la capacidad de gestión de los miembros del núcleo familiar en medio de las dificultades.

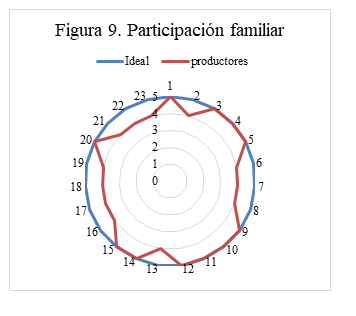

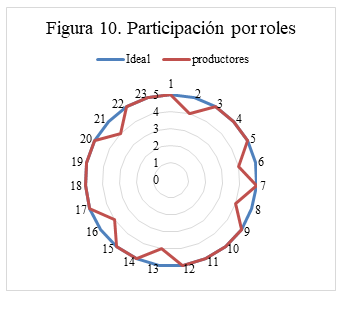

Atributo de equidad La participación familiar en las actividades de producción (Figura 9) fue notable, beneficiando a todos en proporción a su involucramiento y empoderando a los jóvenes al participar activamente en las labores y decisiones. En cuanto a los roles de género (Figura 10), se observó equidad en todas las funciones, con una toma de decisiones familiar predominante y consensuada. Las mujeres lideraron la inclusión de los jóvenes en el trabajo diario, promoviendo así el arraigo al territorio (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], s.f.).

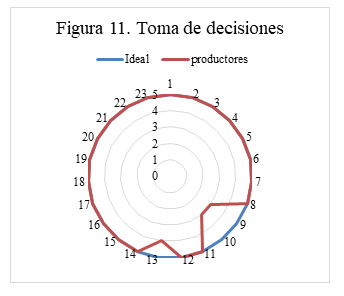

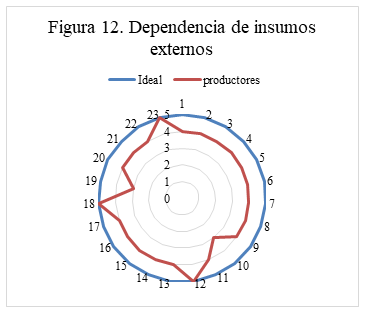

Atributo de autosuficiencia Los agricultores demostraron autonomía en la programación de las épocas de siembra según las necesidades del mercado, lo que les permitió planificar los gastos del sistema productivo y familiares (Figura 11). Han reducido la dependencia de insumos externos mediante la implementación de técnicas que incorporan recursos locales (Figura 12). Desde la firma del acuerdo "Campo Limpio" en 2013, se promovió el uso de insumos biológicos en lugar de químicos. Aunque algunos productores aún dependen de fertilizantes externos, la mayoría ha adoptado prácticas agroecológicas.

Integración de los atributos.

A través de entrevistas con agricultores y sus familias, junto con observaciones detalladas en los terrenos de cultivo, se logró obtener una evaluación exhaustiva del estado actual del sistema productivo (Masera et al., 1999). Se examinaron aspectos relacionados con la calidad del suelo y del agua, utilizando encuestas y análisis del mapa de uso del suelo para identificar cultivos, distribución de pastizales y bosques, y la localización de fuentes de agua y otras infraestructuras relevantes. Este enfoque integral y detallado ha proporcionado una comprensión profunda de los sistemas productivos y su entorno, identificando áreas de fortaleza y posibles oportunidades de mejora para los agricultores. La implementación de buenas prácticas agrícolas, el fomento de la equidad y la transmisión de conocimientos tradicionales son factores clave para la sostenibilidad y la resiliencia del sistema productivo en la región (Gliessman, 2007).

Los hallazgos sobre la resiliencia de los agricultores, que reflejan una actitud enfocada en la conservación de la biodiversidad, están alineados con las ideas de Altieri y Nicholls (2013) sobre la agroecología y la resiliencia al cambio climático, así mismo, se resalta la importancia de valorar y aprovechar el conocimiento tradicional para promover sistemas agrícolas resilientes y sostenibles frente a los desafíos ambientales. La diversificación de cultivos y la reducción de la dependencia de insumos externos, tal como se destaca en varios estudios (Altieri y Nicholls, 2013; De Schutter et al., 2011), son prácticas clave que los agricultores pueden adoptar para mejorar la resiliencia y sostenibilidad de sus sistemas. Silva-Santamaría y Ramírez-Hernández (2017) encontraron el compromiso de la implementación de prácticas agroecológicas como un proceso que aporta a la sostenibilidad de los sistemas de producción.

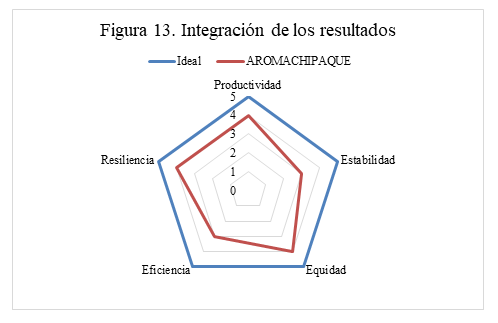

En la Figura 13 se muestra la integración de todos los atributos.

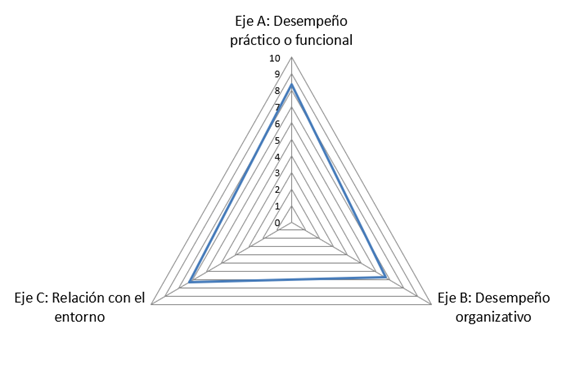

De otro lado, la evaluación del desempeño asociativo de Aromachipaque, realizada por medio de la aplicación del protocolo para la evaluación de asociaciones del Colegio Mexiquense, arroja los resultados de tres dimensiones consideradas según el modelo (Figura 14)

Figura 14 - Ejes en AROMACHIPAQUE

Discusión Los resultados que están alineados con sus principios de la asociación son: trabajo en equipo, innovación, excelencia, honestidad, responsabilidad, pertenencia, disciplina y solidaridad, demostrando consistencia entre lo que dicen sus principios orientadores y su actuar. Esto se confirma en términos de productividad, donde se observa una marcada tendencia hacia la producción con fines comerciales, donde el 100 % del producto tiene ya asegurada su venta. Es así como los miembros de la asociación se muestran como un grupo cohesionado que comparten los valores, que participan activamente y que se interrelacionan entre ellos. Según González de Molina y Toledo (2014), la efectividad y eficacia de una asociación puede analizarse desde la perspectiva del metabolismo social, donde la asociación actúa como un sistema que metaboliza recursos para producir resultados alineados con sus objetivos.

La optimización de recursos en AROMACHIPAQUE, como la deshidratación y certificación de productos, se alinea con las prácticas sostenibles descritas por Martínez y Álvarez (2014). La eficiencia en el uso de recursos y la innovación en la presentación de productos son fundamentales para la sostenibilidad a largo plazo y la competitividad en mercados internacionales. En la evaluación de la sostenibilidad, los marcos como el MESMIS (Masera et al., 1999; López y Masera, 2000) ofrecen herramientas metodológicas para medir la sostenibilidad, que podrían ser utilizados en diferentes contextos para comparar su efectividad y adaptabilidad.

Para el atributo de equidad, se destaca la participación activa de todos los miembros de la familia en las actividades de producción y procesamiento post-cosecha, lo que fomenta la cohesión familiar y la integración en torno a estas actividades (Fonseca Carreño, 2021). No se observan discriminaciones de género en las decisiones diarias. Las mujeres desempeñan un papel importante en el cuidado del huerto y en la transmisión de conocimientos, y se valora y respeta el conocimiento de los mayores en el sistema productivo. Lo anterior se alinea con los principios de participación y transparencia en la toma de decisiones observados en AROMACHIPAQUE, consistentes con los modelos de evaluación de sostenibilidad y participación comunitaria (Masera et al., 1999). La formalidad en los estatutos y la participación de los asociados en las decisiones y modificaciones de reglas refuerzan la cohesión y la confianza dentro de la asociación. La alta participación y la confianza entre los miembros de AROMACHIPAQUE pueden compararse con los hallazgos de Shreck et al., (2006), quienes destacan la importancia de la cohesión social y la confianza en la sostenibilidad social de las asociaciones agrícolas. La comunicación fluida y el respeto mutuo son elementos clave para mantener un grupo cohesionado y funcional.

La transparencia y la rendición de cuentas en AROMACHIPAQUE, con asambleas generales anuales y la participación de los miembros en la toma de decisiones, reflejan los principios de gobernanza democrática y participación descritos por Pretty (2008). La transparencia no solo fortalece la confianza interna, sino que también mejora la percepción externa de la asociación.

La capacidad de AROMACHIPAQUE para obtener recursos del entorno, y su reconocimiento en la comunidad local es un reflejo de la teoría de sistemas de producción agrícola sostenible (Martínez-Castillo, 2009). La adaptación y la disposición a tomar riesgos son características claves para la sostenibilidad y la resiliencia, especialmente en contextos rurales. La apreciación de la comunidad hacia AROMACHIPAQUE por su contribución al desarrollo local y la visibilidad que brinda al municipio coincide con los principios de desarrollo rural sostenible mencionados por Martínez (2015).

Las asociaciones agrícolas pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo local, mejorando las condiciones socioeconómicas y ambientales de sus comunidades. El apoyo continuo a los líderes de AROMACHIPAQUE y su capacidad de toma de decisiones autónoma, otorgada por el grupo, son ejemplos de liderazgo efectivo y confianza en la gestión. Esto se alinea con la importancia de la representación y la participación democrática en asociaciones descritas por autores como Van der Ploeg (2008), quien destaca la importancia del liderazgo comunitario en la sostenibilidad de las asociaciones agrícolas.

Recomendaciones

Implicaciones para la práctica: A manera de sugerencia se pueden implementar mejoras que contribuirán para que AROMACHIPAQUE se consolide más como una organización agrícola sustentable, asegurando su crecimiento económico, social y ambiental a largo plazo.

1. Diversificación de productos y mercados: Aunque ya están deshidratando hierbas aromáticas para agregar valor, podrían explorar la diversificación hacia otros productos agrícolas o productos derivados de las hierbas. Esto ampliaría sus fuentes de ingresos y reduciría la dependencia de un solo tipo de cultivo. Esto se relaciona con lo que indican Silva-Santamaría y Ramírez-Hernández (2017), en dónde la agrobiodiversidad es un potencial y varía de acuerdo con las características de cada agroecosistema y a las preferencias de los productores, estando fuertemente relacionado con las costumbres alimenticias de los mismos. 2. Certificaciones adicionales: Obtener certificaciones adicionales de sostenibilidad y calidad (además de la certificación de alta calidad para hierbas aromáticas deshidratadas) podría abrir nuevos mercados internacionales y fortalecer la confianza de los consumidores en la calidad y sostenibilidad de sus productos. La implementación de buenas prácticas agrícolas como el manejo integrado de plagas, la rotación de cultivos y el uso de fertilizantes orgánicos sugeridas por Pretty (2008) y Pretty y Bharucha (2014) son una medida que pueden tomar como transición para mejorar significativamente la productividad y alcanzar la sostenibilidad. 3. Fortalecimiento de capacidades: Continuar con la capacitación técnica y empresarial para los miembros de la asociación en áreas como prácticas agrícolas sostenibles, gestión empresarial, marketing digital y desarrollo de productos. Esto fortalecerá la capacidad de innovación y adaptación de la asociación frente a cambios del mercado y del entorno. Programas basados en los principios del MESMIS y las recomendaciones de Martínez (2015) pueden ayudar a los agricultores a implementar técnicas más sostenibles. 4. Participación comunitaria y equidad de género: El fomento continuo de la participación familiar y la equidad de género en las actividades agrícolas puede fortalecer la cohesión comunitaria y mejorar la distribución de beneficios. Esto está en línea con las recomendaciones de estudios como los de FAO (2011) y Chavarro et al., (2017). 5. Mejora del sistema, infraestructuras y tecnología: Invertir en mejoras de infraestructura agrícola (como sistemas de riego eficientes, almacenamiento adecuado, etc.) y tecnología agrícola (sensores para monitoreo de cultivos, automatización de procesos, entre otros) puede aumentar la eficiencia y reducir costos operativos. La conservación de recursos naturales, las prácticas de conservación del suelo y la gestión sostenible del agua (González y Pérez, 2019; Cortes-Prieto y Acevedo-Osorio, 2019) deben ser una prioridad en las políticas agrícolas para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. 6. Promoción de la biodiversidad agrícola: Continuar con la conservación y el cultivo de variedades locales y tradicionales de plantas agrícolas es una cualidad que aporta a la conservación de la biodiversidad, y a ofrecer ventajas competitivas en términos de sabor, resistencia a enfermedades y adaptación al clima local. 7. Alianzas estratégicas: Hacer alianzas con instituciones académicas, centros de investigación agrícola, ONGs y empresas pueden facilitar el intercambio de conocimientos y tecnologías, recursos adicionales, conocimientos especializados y oportunidades de mercado que beneficien a la asociación. 8. Monitoreo y evaluación continua: El establecer sistemas robustos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de las prácticas sostenibles implementadas permitirá ajustar estrategias y demostrar el compromiso con la mejora continua y la transparencia.

La integración de las perspectivas teóricas y prácticas tomadas para este estudio sugiere un camino claro hacia la sostenibilidad y la resiliencia en los sistemas agrícolas. La investigación futura debe centrarse en la aplicación práctica de estos conceptos y en la evaluación de su impacto a largo plazo en la productividad y sostenibilidad agrícola. Al mismo tiempo, los agricultores y las comunidades deben ser empoderados con el conocimiento y las herramientas necesarias para implementar prácticas sostenibles que beneficien tanto al medio ambiente como a la sociedad.

Conclusiones Con la evaluación de los atributos de sostenibilidad, se destacó el compromiso de ciertos productores por implementar prácticas de conservación, combinando el respeto por los saberes tradicionales con conocimientos adquiridos en capacitaciones. Esta combinación ha contribuido a mantener suelos de buena calidad y cultivos de alto rendimiento. Además, se observó un papel fundamental de la familia en la toma de decisiones, donde la mujer rural asume un rol empoderado y responsable en el cuidado y gestión de los huertos, con la intención de involucrar a los jóvenes y evitar el desarraigo del territorio en futuras generaciones.

En el análisis de la asociación se evidenció su esfuerzo por preservar su labor ancestral, combinando prácticas tradicionales con técnicas modernas para mejorar la competitividad de su producción. Al eliminar la intermediación y negociar directamente, han fortalecido el trabajo comunitario y se han vuelto más competitivos en el mercado. Ante la pandemia, entendieron la necesidad de diversificar sus estrategias de comercialización y decidieron agregar valor a sus productos. Con la ayuda de una agencia de comunicaciones desarrollaron una sólida estrategia de marketing digital, que les ha proporcionado visibilidad a nivel nacional. Todo este progreso se debe al alto sentido de responsabilidad social y ambiental de cada miembro de la asociación, su valoración del entorno y su respetuosa interacción con el medio ambiente, factores que continúan guiándolos hacia un camino de desarrollo sostenible y bienestar colectivo.

Aunque se identificaron limitaciones como la dependencia de insumos externos y la falta de diversificación total, las estrategias implementadas durante la pandemia demuestran un alto potencial de adaptabilidad. Este estudio no solo ofrece un modelo práctico para evaluar la sostenibilidad en contextos rurales, sino que también subraya la importancia de combinar conocimientos tradicionales y enfoques modernos para abordar los desafíos globales de sostenibilidad.

Los hallazgos destacan la importancia de fomentar la diversificación de cultivos y la eliminación de intermediarios para mejorar la rentabilidad, promover prácticas de conservación del suelo y gestión sostenible del agua.

El progreso alcanzado por AROMACHIPAQUE se atribuye en gran medida a un sentido de responsabilidad social y ambiental por parte de cada miembro de la asociación. Su compromiso continuo con la valoración del entorno y su interacción respetuosa con el medio ambiente son pilares fundamentales que guían su camino hacia un desarrollo sostenible y el bienestar colectivo, demostrando un modelo ejemplar de cómo la agricultura puede ser un motor de cambio positivo en las comunidades rurales.

Referencias

Acosta-Agudelo, M. M., Giraldo, D., Vélez-Acosta, L. M. y Fernández-Ledesma, J. (2021). Análisis del papel de los intermediarios en el mercado agrícola tradicional. Caso de estudio Antioquia, Colombia. Revista Lasallista de Investigación, 18(1), 7-24. https://doi.org/10.22507/rli.v18n1a1

Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2020). Agroecology and resilience to climate change. Agroecología Internacional, 8(1), 45-60.

Altieri, M. A. y Nicholls, C. I. (2013). Agroecología y resiliencia al cambio climático: principios y consideraciones metodológicas. Agroecología, 18(1), 7-20. https://revistas.um.es/agroecologia/article/view/182921

Altieri, M. A. (2004). Bases agroecológicas para el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles. Agroecología y Desarrollo.

Bernal López, L. A. y Amaya Castaño, G. C. (2023). Autonomía, soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos: la custodia de semillas de las casas comunitarias de la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca. Revista Guillermo de Ockham, 21(2), 427-445. https://doi.org/10.21500/22563202.6067

Cortes-Prieto, E. y Acevedo-Osorio, A. (2019). Efectividad de cuatro prácticas agroecológicas de conservación de suelos, frente a procesos erosivos hídricos en Guasca-Cundinamarca. Revista Lasallista de Investigación, 16(1). 10.22507/rli.v16n1a11

Cruz, F., Pardo, D., Horcada, A. y Mena, Y. (2024). An Assessment of Sustainability of Dual-Purpose, Dairy and Beef Cattle Production Systems in the Cundinamarca Department (Colombia) Using the MESMIS Framework. Sustainability, 16(16). https://doi.org/10.3390/su16167054

Cuellar Higuera, L. y Avellaneda Torres, L. M. (2020). Estrategias para el fortaleciemiento de la sociedad ambiental (con enfoque agropecuario) y la seguridad alimentaria de la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá. Revista Luna Azul, (50), 84-106. https://doi.org/10.17151/luaz.2020.50.5

Chavarro, D., Vélez, M. I., Tovar, G., Montenegro, I., Hernández, A. y Olaya, A. (2017). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Colciencias. objetivos_de_desarrollo_sostenible_y_aporte_a_la_cti_v_3.5.pdf (minciencias.gov.co)

De Schutter, O., United Nations y Human Rights Council (2011). Report Submitted by the Special Rapporteur on the Right to Food, Oliver De Schutter. Addendum: Preliminary Note on the Mision to China (15-23 December 2010). file:///C:/Users/PAULA/Downloads/A_HRC_16_49_Add.3-EN.pdf

Fonseca Carreño, N. E. (2021). Propuesta metodológica para medir la sustentabilidad en agroecosistemas a través del marco MESMIS. Pensamiento Udecino, 5(1), 143-160. https://doi.org/10.36436/23824905.344

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s.f.). The State of Food and Agriculture 2010-2011: Women in Agriculture - Closing the Gender Gap for Development.

García, F. y González, R. (2018). Agricultura sostenible: Retos y perspectivas para el desarrollo rural en América Latina.

Gliessman, S. R. (2016). Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems (2ª ed.). CRC Press.

González de Molina, M. y Toledo, V. M. (2014). The Social Metabolism: A Socio-Ecological Theory of Historical Change. Springer.

Hua, H., Sun, J. y Yang, Z. (2024). Rural Self-Organizing Resilience: Village Collective Strategies and Negotiation Paths in Urbanization Process in the TPSNT Framework: A Case Study of the Hongren Village, China. Sustainability, 16(12), 5202. https://doi.org/10.3390/su16125202

Lima da Silva, H. y Gusmão Coutinho, D. J. (2023). Indicador de sustentabilidade: MESMIS-revisão de literatura. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, 16(12), 30555–30574. https://doi.org/10.55905/revconv.16n.12-091

López, E. y Masera, O. (2020). Sustainability evaluation in rural communities: The use of MESMIS. Sustainability Journal, 12(4), 678-692. https://n9.cl/yna5z

Londoño, C. I. y Botero, J. J. (2012). Aproximación al concepto de cadena de valor a la luz de la teoría de Michael Porter. Sinapsis, 4(4), 47-68.

Martínez, R. y Álvarez, A. (2020). Agroecology and sustainable systems in Latin America. Agroecología Internacional, 7(4), 101-115. https://n9.cl/l8aghy

Martínez-Castillo, R. (2009). Sistemas de producción agrícola sostenible. Tecnología en Marcha, 22(2). https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/114

Martinez Castillo, R. y Martinez Chaves, D. (2016). Perspectivas de la sustentabilidad: teoría y campos de análisis. Revista Pensamiento Actual, 16(26). https://n9.cl/okxz2

Masera, O., Astier, M. y López-Ridaura, S. (1999). Sustentabilidad y manejo de recursos naturales. El marco de evaluación MESMIS. Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, Mundi-prensa México.

Masera, O., & López, S. (2000). Sustentabilidad y sistemas campesinos: cinco experiencias de evaluación en el México rural. Evaluación de Sustentabilidad, 22(1), xviii, 346 p. https://n9.cl/tl6md3

Organización de las Naciones Unidas. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo. Nota del secretario general. CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf (uqam.ca)

Porter, M. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business Review.

Pretty, J. (2008). Agricultural Sustainability: Concepts, Principles and Evidence. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363(1491), 447-465. https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2163

Pretty, J. y Bharucha, Z. (2014). Sustainable Intensification in Agricultural Systems. Annals of Botany, 114(8), 1571-1596. https://doi.org/10.1093/aob/mcu205

Prus, P. (2024). Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture: Challenges and Solutions. Sustainability, 16(3), 1345-1362. https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/3N7SK8445G

Segarra-Jiménez, E. (2022). Importancia de la sostenibilidad ambiental y sus pilares en el siglo XXI desde un enfoque ecológico. Green World Journal, 5(2), 025. https://doi.org/10.53313/gwj52025

Shreck, A., Getz, C. y Feenstra, G. (2006). Social Sustainability, Farm Labor, and Organic Agriculture: Findings from an Exploratory Analysis. Agriculture and Human Values, 23, 439-449. https://doi.org/10.1007/s10460-006-9016-2

Silva-Santamaría, L., & Ramírez-Hernández, O. (2017). Evaluación de agroecosistemas mediante indicadores de sostenibilidad en San José de Las Lajas, Provincia de Mayabeque, Cuba. Revista Luna Azul, 44, 120–152. https://doi.org/10.17151/luaz.2017.44.8

Van der Ploeg, J. D. (2008). The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization. Earthscan.

Vela Meléndez, L. y Gonzales Tapia, J. (2011). Competitividad del sector agrario peruano, problemática y propuestas de solución [Archivo PDF]. https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/agricultura-peru.pdf

Wang, J., Wang, Y. y Lin, G. (2024). Study on Rural Classification and Resilience Evaluation Based on PSR Model: A Case Study of Lvshunkou District, Dalian City, China. Sustainability, 16(15), 6708. https://doi.org/10.3390/su16156708

1 Esta investigación fue financiada por recursos de las investigadoras. 2 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Magister en desarrollo sostenible y medio ambiente, Cundinamarca, Bogotá, claudia.vargas@unad.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5377-1499 3 Universidad de Manizales, Manizales, Caldas-Colombia. Veterinaria y zootecnista de la Universidad de Caldas, magister en biodiversidad y biología de la conservación de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla-España. gclemenciaa@umanizales.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9361-8242. Google Scholar: https://n9.cl/e3md65

Para citar este artículo: Vargas Galán, C. T., & Amaya Castaño, G. C (2024). Evaluación integral de la sostenibilidad en asociaciones rurales: el caso de AROMACHIPAQUE, Cundinamarca. Revista Luna Azul, 58, 50-73. https://doi.org/10.17151/luaz.2024.58.4

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY

|