|

El papel de la Universidad en la transición a la economía circular. El caso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX)1.

Alan Malco Espinoza Carrasco 2 Maricela Mondragón Mondragón3 German Arroyo Veytia4

Recibido: 17 de mayo de 2024 Aceptado: 4 de septiembre de 2024 Actualizado: 19 de marzo de 2025

DOI: 10.17151/luaz.2024.58.3

Resumen

El enfoque tradicional de la economía, basado en la producción y consumo ilimitados, ha demostrado ser ineficiente y perjudicial para el medio ambiente y la sociedad. Este modelo identificado como economía lineal, ignora la limitación de los recursos y carece de una visión a largo plazo. En cambio, la economía circular propone un cambio radical en la forma en que se usan los recursos, al priorizar la eficiencia, la reducción y paulatina desaparición de residuos, así como la colaboración necesaria entre diferentes sectores de la sociedad.

La economía circular es un término en boga que ha tenido gran aceptación, tanto en la empresa, la industria, el gobierno y la academia, así como en profesionales y activistas interesados en el medio ambiente. En ese sentido, cada uno de estos actores ha ido adaptando el concepto de acuerdo con su ámbito, roles e intereses. Sin embargo, la academia, ampliamente representada por las Universidades, se ha enfocado más bien en el análisis y exploración de este término y no ha tenido la facultad de implementarlo de manera proactiva en su ámbito.

Si bien, por una parte, es cada vez más común encontrar diversos campus e instituciones educativas que incluyen programas de gestión ambiental encaminados a gestionar su impacto ambiental y social, por otra parte, sus esfuerzos se han limitado a reducir y transformar los residuos que generan, apegándose más bien a las actividades comunes relativas a la gestión de sus residuos a través de servicios municipales y de administración de la ciudad. En ese sentido, se cuestionan las orientaciones y capacidades que tiene la Universidad para enarbolar soluciones proactivas o autoasumidas, relativas a problemáticas medioambientales.

Palabras clave: Economía circular, desarrollo sustentable, Universidad, ciencia, medio ambiente.

Introducción La economía circular (EC) es un enfoque socio-económico transformador, que busca cambiar la forma en que se produce, consume y gestionan, tanto los recursos naturales como los recursos procesados por el hombre. La esencia de su propuesta reside en modificar una de las características fundamentales de la industrialización que permanece a la fecha: el modelo de economía lineal consistente en la extracción de recursos, consumo y desecho de materias (Ellen MacArthur Foundation, 2013; Council for the Environment and Infrastructure, 2015; Buren et al., 2016). Para logralo, este enfoque se sustenta en diversos principios que han ido incorporándose a través de décadas de trabajo y por autores de diversas órdenes: investigadores, profesionales, organizaciones internacionales, gobiernos y academia (Blomsma y Brennan, 2017; Kirchherr et al., 2017).

En la actualidad la EC es un término en boga, el cual ha tenido diversos acentos y nichos de aplicación, al convertirse en una de las opciones más recurridas para volver operativo el desarrollo sustentable (Kirchherr et al., 2017), para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones y para satisfacer sus propias necesidades. Esto implica que la EC asume el reto de equilibrar los sistemas económicos, sociales y ambientales para garantizar un futuro próspero y equitativo.

En su plano teórico, el concepto se ha desarrollado desde distintos ámbitos, como lo es la industria, las empresas, y el gobierno, así como desde la academia, entre otros. Esta última ha tendido más bien a investigar el concepto, su desarrollo y las formas en las que se ha aplicado, antes de revisar la manera en que puede ser ejercido en el propio ámbito universitario.

En el presente artículo se pretende hacer un aporte crítico en torno al desarrollo y aplicación de la EC al interior de las Universidades, como una manera de gestionar los impactos de la Universidad hacía la sociedad (Vallaeys, 2014); es decir, de los riesgos creados a partir de la generación de riqueza (Beck, 1998), en este caso, en su forma de conocimiento. La pregunta que guía la investigación se refiere a ¿Cuáles son los aportes prácticos de la Universidad pública para el desarrollo de la EC?

Para algunos lectores la pregunta planteada podría ser polémica en cuanto a que la Universidad pública ya tiene bien definidas sus funciones, las cuales son relativas a la generación de conocimiento, en su enseñanza y difusión, de tal forma que, otros aspectos de la dinámica social, como la creación de negocios o la aplicación de conocimientos a la solución de problemas productivos, podrían alterarlos (Casas et al., 2017), por lo que, la Universidad tendría que mantenerse más bien al margen. Sin embargo, la pregunta de investigación tiende hacía el hecho de que la Universidad, por su simple existencia, produce un impacto considerable en el medio ambiente y en la sociedad, por lo tanto, debería implementar medidas para el tratamiento de dichas consecuencias. Por ello, las orientaciones hacía la EC podrían coadyuvar a dicha meta. El documento se encuentra ordenado de la siguiente manera. En el primer apartado se rescatan algunos de los principales significados sobre la EC y su relación con el desarrollo sustentable. En una segunda sección se presentan los roles de la Universidad frente a la sociedad, al argumentar que esta no solo produce bienes, sino que se ha venido constituyendo como una parte fundamental de la problemática, así como portadora de posibles soluciones. Finalmente, se recupera información de base estadística, en la que se analiza el comportamiento de estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, en cuanto a la aplicabilidad de la EC en su vida cotidiana.

1. Economía circular: antecedentes y propuestas

La relación entre la economía circular (EC) y el desarrollo sustentable5 es estrecha y en la actualidad esta correspondencia se ha venido observando como una de las alternativas más claras para abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos que enfrenta el mundo hoy en día. Su objetivo general se ubica en ofrecer una alternativa a las acciones de extracción de recursos del medio natural, su procesamiento, uso y posterior desecho, actividades resumidas en la así definida economía lineal (EL). En ese sentido, se plantea el ambicioso reto de desacoplar el crecimiento económico asociado a la generación de residuos (King et al., 2006). Si bien, la EC es comúnmente asociada a los principios básicos de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar materiales; es decir, las multicitadas reglas de las R´s, la composición del corpus de la EC ha sido más compleja y con una historia de varias décadas, que puede ser ubicada mínimamente en los movimientos socioambientales de los años 60´s (Ugalde Hernández, 2021), aunque su historia puede ser más longeva.

De acuerdo con Blomsma y Brennan (2017), la EC es un concepto sombrilla; es decir, una definición o término amplio, utilizado tanto por profesionales como por invesigadores y expertos para englobar y explicar una serie amplia de fenómenos. Sin embargo, un concepto sombrilla contiene orientaciones que la hacen más eficiente para describir un fenómeno. En ese sentido, un término de este tipo aparece cuando un campo o disciplina carece de teorias rectoras o de paradigmas en desarrollo que puedan dar cuenta de una problemática amplia y que, en suma, aún se encuentra sujeta a discusión (Hirsch y Levin, 1999). Esto puede ser interpretado a manera de paradigma o de ciencia normal, ya que, al seguir a Kuhn (2013), una ciencia en su normalidad se compone de “hechos significativos, el enganche de los hechos con la teoría y la articulación de la teoría” (p. 147). La EC se encontraría en una busqueda de normalidad entre una multitud de propuestas e interpretaciones.

La consideración del concepto sombrilla ayuda a entender lo prolífico que ha resultado el término de la EC, ya que ha evolucionado significativamente en las últimas dos décadas, dando lugar a una multitud de definiciones (Córdova Pizarro et al., 2019). Esta situación ha devenido en dificultades para encontrar un sentido univoco de EC; es decir, aún falta camino por recorrer para delimitar de manera más sólida un paradigma (Kuhn, 2013) entorno a la EC. Sin embargo, en el presente estudio se considera que el término es viable no solo en términos prácticos, sino que también posee una notable capacidad de adaptación y orientación, lo que, lejos de resultar una debilidad, puede ser una ventaja. Al hacer un breve recorrido histórico, se puede decir que la definición de la EC no comenzó a utilizase sino hasta finales de los años 90´s, pero la base de su corpus teórico puede ser rastreada desde los años 60´s. En este sentido, los ya citados Blomsma y Brennan (2017) señalan que la EC ha pasado por tres etapas. La primera etapa da comienzo desde mediados de los años 60 hasta mediados de los 80, en la que se constituyen los modelos de ecología industrial, de cierre de ciclos (closed loops) y de extensión de la vida de los productos (product-life). Una segunda etapa se define desde 1985 a 2013, periodo en el que se publica Nuestro futuro común (1986), más conocido como informe Brundtland, donde se fragua la definición de desarrollo sostenible, y se comienzan a elaborar estrategias de progreso que consideren a la economía, a la sociedad y al ambiente (triple bottom line). Los autores definen esta etapa como “periodo de auge”, en la cual se comienza a hablar de EC como tal, y tanto entiades públicas como organizaciones no gubernamentales impulsaron diversas estrategias, leyes y programas para transitar sus economías a la EC. Finalmente, de 2013 a la fecha se define una etapa de “valiación y reto”, donde las estrategías, derivadas de la visión de la EC, se operativizan, miden y observan en síntesis, se verifica la capacidad para ensamblar problemas teóricos y una práctica para resolverlos.

Diversos esfuerzos, principalmente desde la académia, han sido realizados para perfilar el término de EC. Por ejemplo, en el estudio de Kirchherr et al., (2017) se analizaron 114 definiciones de EC. En este se rescatan los pricipios rectores de la EC que aparecen con mayor consistencia, estos son: un marco de referencia relativo a la regla de las R´s, una jerarquía de los desechos, una perspectiva sistémica y la referencia al desarrollo sustentable.

En su conjunto, estos principios promueven la eficiencia en el uso de recursos y el paulatino cese de su extracción, además de minimizar los residuos y la contaminación, mediante su revalorización como subproductos y el fomento de la innovación en el diseño de productos y procesos fácilmente asimilables por los sistemas naturales y técnicos (Braungart y McDonough, 2005). En todo caso, la EC se contrapone al tradicional modelo lineal de producción y consumo de "extraer, transformar, usar y desechar" (Tibbs, 1993; Council for the Environment and Infrastructure, 2015; Buren et al., 2016).

Otro punto es el desarrollo sustentable, el cual incorpora a la EC dentro de sus objetivos, y este busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto implica equilibrar aspectos económicos, sociales y ambientales para garantizar un futuro próspero y equitativo para todos (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). Espaliat Canu (2017) señala que algunos de los elementos que vinculan a la EC con el desarrollo sustentable son: 1. Conservar recursos naturales: al reducir la extracción de materias primas y fomentar la recirculación del valor de lo ya extraído, la EC ayuda a conservar recursos naturales finitos. 2. Reducir la contaminación: al minimizar la generación de residuos y la emisión de contaminantes, la EC contribuye a la protección del medio ambiente y la salud humana. 3. Promover la eficiencia energética: la recirculación de materiales puede reducir la demanda de energía asociada con la extracción y procesamiento de nuevos recursos. 4. Estimular la innovación: la transición hacia una EC impulsa la innovación en tecnologías, procesos y modelos de negocio más sostenibles. 5. Generar empleo y crecimiento económico: la EC crea oportunidades para nuevos empleos y sectores económicos, como la gestión de residuos, la remanufactura y la producción de materiales reciclados.

Ahora bien, el hecho de que la EC se haya ido construyendo de manera paulatina obedece en buena parte al resurgimiento o rescate de las economías preindustriales. Estas prácticas económicas, fuera de ser simples modos de convivencia con lo natural, significaron una clara racionalidad, tanto de la finitud de los recursos como del trabajo impreso en ellos, volviéndolos preciados y dignos de conservación (Berkes et al., 2000). Sin embargo, la emergencia de la EC se sitúa en la era industrial, donde la fuerza de la innovación, sostenida en la ciencia y la tecnología, se ha enfocado en elaborar objetos novedosos, y no tanto en cómo mantenerlos vigentes económicamente; es decir, útiles y valiosos.

Evidentemente, la noción de EC es reciente en comparación con sus prácticas, la cual puede localizarse en todos los periodos de la historia preindustrial. En efecto, la reutilización de materiales de construcción, la reparación de bienes y la práctica de la agricultura tradicional son ejemplos de enfoques que reflejan principios de EC que han existido durante siglos y que ahora resurgen como alternativas sustentables ante la EL. Sin embargo, es importante resaltar que la EC es una conceptualización que se ubica dentro del periodo industrial, aunque se han venido rescatando prácticas y tradiciones de otros lapsos de tiempo.

En ese sentido, investigadores y expertos coinciden en que los orígenes de la economía circular pueden rastrearse a partir del siglo XVIII, con la publicación de la obra Tableau economique de Quesnay en 1759. De tal forma que, en el siglo XIX se intensificaron las investigaciones sobre el cierre de ciclos de materiales con un enfoque particular en el análisis de residuos y productos derivados del petróleo (Murray et al., 2017; Ugalde Hernández, 2021).

A pesar de estos antecedentes, no es sino hasta los movimientos ambientalistas de los años 60 y 70 que la EC comienza a tener sus fundamentos actuales. A continuación se desglosarán los que se consideran más trascendentes. William McDonough y Michael Braungart son dos figuras prominentes asociadas con el concepto de EC. Su libro “Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things” (2005) es una obra importante que sintetiza diversos esfuerzos relacionados con el eco-diseño (la disposición de los objetos a ser reincorporados a los sistemas naturales y técnicos) y la imitación de la naturaleza, donde los materiales se utilizan de manera segura y saludable, y pueden ser recirculados para volver a ser utilizados en ciclos continuos. Su propuesta central es que todos los materiales involucrados en la industria y el comercio pueden ser entendidos a manera de metabolismos que son alimentados por medio de nutrientes biológicos y técnicos. Por ello, cada producto elaborado y transformado debería estar diseñado para ser reincorporado de la manera más eficiente a estos metabolismos. Otro antecedente importante es el propuesto por Walter R. Stahel y Genevieve Reday, dos figuras destacadas en el desarrollo y promoción de la EC. Hay que decir que buena parte de su trabajo no se enfoca en la preservación del medio ambiente, sino en la ineficiencia de los métodos de producción y consumo. En esa lógica, proponen una modificación radical para cambiar el uso y estropeamiento de materia prima, así como el dispendio de energía utilizada en su transformación, por trabajo y renta de servicios (Product-Life Institute, s.f.). Los autores hablan de una “economía de la función de servicio" y de una “economía de rendimiento”, que en conjunto limitarían el requerimiento de materiales y lograrían mitigar la dependencia de países mejor abastecidos.

Stahel y Genevieve argumentan que, en lugar de poseer y desechar bienes, las empresas deberían ofrecer servicios que satisfagan las necesidades del cliente y luego recuperar y reutilizar los productos al final de su vida útil. Esto promueve un enfoque más circular en el consumo y la producción.

Bajo el mismo tenor, en su libro de 1981 "Jobs for Tomorrow: The Potential for Substituting Manpower for Energy", Stahel y Reday desarrollaron aún más el concepto de economía de la función de servicio. En este, argumentan que la transición hacia una economía basada en servicios puede generar empleo y promover la sustentabilidad, reducir la dependencia de los recursos naturales finitos y fomentar la innovación en la reutilización, reparación, reacondicionamiento y reciclaje de productos.

Otra aportación fundamental para la EC es el de la ecología industrial, que es un campo multidisciplinario que estudia cómo los sistemas industriales pueden funcionar de manera sustentable, al modelar sus procesos según los principios observados en los ecosistemas naturales (Tibbs, 1993). Los planteamientos de la ecología industrial resultaron novedosos, al aceptar al medio ambiente como parte del sistema productivo. Esto significó visualizar a la industria como un sistema abierto e interdependiente del medio. Su objetivo es minimizar los impactos ambientales y maximizar la eficiencia en el uso de recursos al considerar los flujos de materiales y energía dentro y entre los sistemas industriales y naturales, así se llega a desmaterializar la economía al reducir los inputs sometidos a los procesos de producción, y al mismo tiempo se mantiene e incrementa el PIB (Carrillo González, 2009). La invitación de la ecología industrial es de carácter asociativo, ya que se propone mejorar las entradas y salidas de recursos en un ambiente de industrias y empresas en conjunto, y ya no dirigidas por separado en un simple contexto de plena competencia.

La aportación de la ecología industrial no se detiene en el plano industrial: Berkes y otros, han contribuido al campo de la ecología industrial desde las ciencias sociales, al explorar la gestión de recursos naturales y la sostenibilidad desde una perspectiva comunitaria (Berkes et al., 2000). El trabajo de Berkes, Colding y Folke muestra que, si bien hay diversas prácticas en los grupos indígenas que pueden servir de inspiración y ser adaptadas a otros entornos, por otra parte, “también existen fuertes impactos en su biodiversidad” (Berkes et al., 2000, p. 1252). El objetivo inicial parece simple: aprender tanto de errores como de aciertos de diversas culturas y contextos. Sin embargo, la profundidad de estas aportaciones traspasa la modernidad al hablar de sociedades “primitivas”, quienes también tienen la capacidad de destrucción y de estropeamiento ambiental así como de cuidado y racionalidad. Por tanto, la lógica positivista del progreso adquiere otra cara, ya que desde la óptica de estos autores se propone un desarrollo sustentable, pero sostenido en la autocrítica desarrollista de la modernidad que omite la inclusión de otras culturas, además de las industriales. Finalmente, es digno de reconocer el trabajo realizado por la Fundación Ellen MacArthur, organización que ha enriquecido y difundido a la EC. Diversos autores (Buren et al., 2016; Kirchherr et al., 2017) reconocen el impacto que ha tenido esta institución en la promoción de la EC, la cual fue creada en 2010 (Ellen MacArthur Foundation, 2013) y ha contribuido en el análisis de la EC al agrupar buena parte del ideario y objetivos provenientes de diversos autores; además, ha añadido otros propios a partir de sus estudios. Sus principios son esencialmente empresariales e industriales, es decir, basados en un esquema de maximización de las ganancias, que a la vez incluye beneficios empresariales, sociales y ambientales, con la característica esencial de ser restaurativo:

“Una economía circular es un sistema industrial que es restaurador o regenerativo por intención y diseño. Reemplaza el concepto de ‘fin de vida‘ con restauración, avanza hacia el uso de energía renovable, elimina el uso de productos químicos tóxicos, que perjudican la reutilización, y apunta a la eliminación de residuos a través del diseño superior de materiales, productos y sistemas, y dentro de esto, a los modelos de negocio” (Ellen MacArthur Foundation, 2013, p. 7).

El principio de restauración tiene la consigna de regresar más beneficios al ambiente de los que se extraen de él.

Las nociones antes citadas son algunas de las principales que conforman el cuerpo de la EC. A partir de la revisión de estas nociones, y otras, es que la EC ha ido nutriéndose. Ahora bien, la EC aún no es un concepto totalmente estable, como ya se ha mencionado. A pesar de lo anterior, se tiene cierto grado de consenso al reconocer ciertas características de la EC, y, para algunos casos, puede resultar una oportunidad el hecho de tener marcos más amplios para practicar con la definición.

2. El papel de la Universidad en la transición a la EC

La EC ha ido cobrando relevancia en la agenda global, ya que ofrece un enfoque sustentable para gestionar los recursos y minimizar los impactos ambientales. De acuerdo con Chen (2023, 17 de enero), Estados nacionales como China y Países Bajos (Council for the Environment and Infrastructure, 2015), y regiones enteras como la Unión Europea (Comisión Europea, 2020) están definiendo estrategias nacionales y locales para implementarla. En este contexto, las Universidades desempeñan un papel fundamental en la transición hacia la EC, al impulsar la investigación, la educación y la colaboración con la industria y la sociedad, no solo desde un plano general de innovación y cooperación para las competencias económicas (Gibbons, 1998; Etzkowitz, 2003), sino también en el plano específico de la sustentabilidad. El objetivo de las Universidades se encuentra íntimamente relacionado con el conocimiento, ya que desde sus principales actividades lo incorporan “formación de recursos humanos a través de sus actividades de docencia; generación de nuevos conocimientos mediante su función de investigación, y preservación y difusión de la cultura” (Casas et al., 2017, p. 243). Bajo esa lógica, las Universidades paulatinamente han incorporado más investigación en diversos formatos; como personal dedicado a esas tareas, espacios y laboratorios equipados, así como incentivos, becas y otras formas de fomento al desarrollo científico. Esto ha permitido que las Universidades se hayan convertido, poco a poco, en auténticos centros de investigación y desarrollo (Casas et al., 2000), donde se genera conocimiento científico y técnico, los cuales son elementos fundamentales para transitar hacia sistemas industriales mejor equilibrados con la ecología (Tibbs, 1993).

Las Universidades también desempeñan un papel crucial en la promoción de la innovación, ya sea que coadyuven en la generación de espacios de conocimiento (Casas et al., 2000) o que ellas mismas incidan directamente en la implementación de innovaciones provenientes de la investigación científica (Etzkowitz, 2003), y en esos efectos, en la transición hacia la EC. Estas acciones pueden ser llevadas a cabo a través de incubadoras de empresas, centros de innovación y programas de transferencia de tecnología, donde las Universidades apoyan a emprendedores y startups que desarrollan soluciones circulares (Lottersberger et al., 2023). Estos esfuerzos incluyen –además de la educación formal impartida– el diseño de productos sustentables, la implementación de sistemas de gestión de recursos y la creación de modelos de negocio innovadores que puedan volver responsable a la Universidad de sus impactos (Vallaeys, 2014).

Ahora bien, el análisis sobre el papel de la Universidad respecto al medio ambiente tiene un importante referente internacional en la declaración de Talloires de 1990. Dicha declaratoria contó con la representación de 22 Universidades de diversas partes del mundo, y actualmente cuenta con más de 500 Universidades signatarias. En ella, se asume la importancia de la Universidad para afrontar los problemas de degradación del medio ambiente y del agotamiento de los recursos naturales, mediante la educación, la investigación, la formación de políticas y el intercambio de información (Association of university leaders for a sustainable future, 1990).

Si bien el referente antes citado es importante, para la región de América Latina la relación Universidad-medio ambiente tuvo su propio hito en el Primer seminario Universidad y medio ambiente para América Latina y el Caribe, realizado en Bogotá en 1985; es decir, cinco años antes de la declaración de Talloires. Este seminario, en el que se analizó el importante papel de la Universidad en el desarrollo y en el cuidado del medio ambiente, contó con la partición de 59 Universidades e instituciones ambientales de 22 países de América Latina y el Caribe. Fue convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Este seminario es relevante ya que se discutieron los avances de la incorporación de la dimensión ambiental en las Universidades de la región, además de la promoción de un plan de acción para desarrollar y promover este proceso (Sáenz, 2020).

Como resultado del seminario antes citado, fue firmada la Carta de Bogotá, donde se especifican responsabilidades de la Universidad Latinoamérica respecto al medio ambiente. En el primer punto de esta carta se señala que: “La introducción de la dimensión ambiental en el nivel de educación superior obliga a replantear el papel de la Universidad en la sociedad” (UNESCO et al., 1985, p. 109). Esta responsabilidad recae en gran medida en el actuar de la Universidad respecto a la formación de personas responsables, así como a la producción científico-tecnológica para promover alternativas de desarrollo, entre otros.

En suma, el seminario y la Carta de Bogotá, así como la declaración de Talloires, subrayan la responsabilidad que tienen las Universidades en la construcción de sociedades sustentables. De ello se rescata que, de acuerdo con el Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior de América latina y el Caribe, de las Universidades consultadas “62,2 %, cuenta con una política ambiental” (Sáenz, 2020, p. 314).

En México, por ejemplo, se han firmado convenios para la construcción de la sustentabilidad en el país. Algunos de estos son, en materia de enseñanza, apertura de posgrados en campos emergentes del saber ambiental, proyectos específicos en temas ambientales y sobre la sustentabilidad y generación de propuestas de manejo de áreas naturales protegidas (Nieto Caraveo et al., 2007).

Además, las Universidades organizan eventos, conferencias y programas de divulgación pública para sensibilizar y comprometer a la comunidad en la transición hacia la EC. Estas iniciativas han abierto diversas brechas, al convertir a las Universidades en un nodo o punto de encuentro donde se promueve el diálogo y la colaboración entre diferentes actores, y al crear un entorno propicio para la adopción de prácticas sustentables. Finalmente, las Universidades colaboran estrechamente con la industria, el gobierno y la sociedad civil en la promoción de la EC. Estas alianzas facilitan la transferencia de conocimientos y tecnología, así como la implementación de soluciones circulares a nivel local, regional y global.

A continuación, se presentan algunos ejemplos prácticos de cómo las Universidades han adoptado principios de EC en sus actividades y rutinas.

La Universidad tendiente a la EC

De acuerdo con Nunes et al., (2018), la gran mayoría de las Universidades cuentan con planes de gestión de residuos, incluida la disposición de desechos en los vertederos o el reciclaje de los materiales. Sin embargo, las Universidades tienen potencial para realizar actividades relacionadas con la EC como la capacitación de personal de empresas privadas y públicas con diplomados, especializaciones y certificaciones, el desarrollo en investigaciones de materiales biodegradables y la contribución con ecodiseños a través de la innovación, desde sus profesiones (carreras) relacionadas con el diseño de productos.

En México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, han establecido sistemas de compostaje en sus campus para convertir los residuos orgánicos en fertilizantes que se utilizan en jardines y paisajes universitarios (Uribe Ramírez, 2016). Estas prácticas de EC han contribuido a mejorar la gestión de sus residuos, ya que han dejado de ser depositados en rellenos sanitarios con la subsecuente generación de contaminantes atmosféricos y de suelos. Asimismo, se ha aprovechado este material orgánico para la elaboración de composta, se han obtenido ahorros significativos para las instituciones.

En Perú se ha considerado la reincorporación de computadoras portátiles en Universidades mediante el remanufacturado, al hacer uso de equipos de cómputo obsoletos y comúnmente desechados (Oblitas Cruz et al., 2019). En este caso, además de recuperar objetos electrónicos cuyos materiales son de difícil reciclado (Cordova Pizarro, 2019), los dispositivos resultantes podrán ser puestos a disposición de alumnos y personal que carecen de recursos para obtener equipos nuevos.

Un caso adicional en que la Universidad ha tomado acciones relativas a la gestión del medio ambiente y la sustentabilidad se puede encontrar que en la Universidad de Murcia (España). Esta Universidad participó activamente en este compromiso por medio del proyecto de Campus Sostenible, en donde se destaca la iniciativa llamada “ODSesiones”, cuyo propósito es concientizar a la comunidad universitaria sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunas otras acciones desarrolladas por la Universidad de Murcia han sido utilizar los desechos biológicos y de alimentos para proyectos de compostaje y digestión anaerobia, que promueve la reintegración del flujo de desechos (Santos Jaén et al., 2023).

Finalmente, en un tenor similar a la Carta de Bogotá y a la declaración de Talloires, existen Universidades de diversas latitudes que han colaborado en propuestas con gobiernos y sociedades locales en torno a problemáticas relacionadas con la sustentabilidad. Aquí se destaca la propuesta de política pública basada EC, elaborada por la Universidad Iberoamericana en San Andrés Cholula, Puebla (México). Dicha propuesta consistió en la elaboración de un reglamento que considera, entre otros elementos, la separación estandarizada de residuos, el reciclaje inclusivo y la participación ciudadana (Campos Cabral, 2024). El proyecto incluyó la creación de redes de negocios sociales, la capacitación técnica en innovación social y la formalización de asociaciones.

Las iniciativas mencionadas son una clara muestra del interés de la Universidad en resolver problemáticas de interés general, al salir de sus actividades cotidianas relativas a la gestión del conocimiento para aplicarlas directamente en dinámicas relacionadas con la sustentabilidad.

3. El caso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX)

En términos de población y economía, el Estado de México es el de mayor tamaño en el país: la medición más reciente efectuada en 2020 indica una población de 16 992.418, seguido por la Ciudad de México con 9.209.944 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2020). Asimismo, es de las entidades con mayor número de estudiantes inscritos en alguna institución de educación superior: de acuerdo con la información presentada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en su Anuario Estadístico de Educación Superior (2024, 07 de mayo), en el periodo escolar 2022-2023 la matricula estudiantil del Estado de México fue de 565.567 alumnos. En este caso, superada por la Ciudad de México que registró 887.945 estudiantes6.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) es la institución de educación superior más importante en el Estado de México, y a su vez, es una de las instituciones educativas más grandes de México en términos de matrícula. Para el año 2022, se reportaron 67.620 estudiantes de educación superior. Si se adicionan los 23.530 estudiantes inscritos en bachillerato en esta misma institución darían un total de 91.150 estudiantes inscritos para ese año (Barrera Díaz, 2022).

Esta Universidad se encuentra distribuida en 48 municipios del Estado de México, y una delegación (Tlalpan) de la Ciudad de México. Según la Universidad Autónoma del Estado de México (2024, 12 de febrero), esto representa el 38,4 % de los 125 municipios del Estado de México. Asimismo, cuenta con sesenta y tres instalaciones7. También tiene presencia en otros países: Alemania, España, Argentina, Portugal e Italia. Habría que mencionar las instituciones que se encuentran incorporadas al sistema educativo de la UAEMEX, las cuales alcanzan una cifra de 72. En el mismo sentido, cabría que resaltar la cercanía con otros municipios en los que no se encuentra asentada directamente esta Universidad.

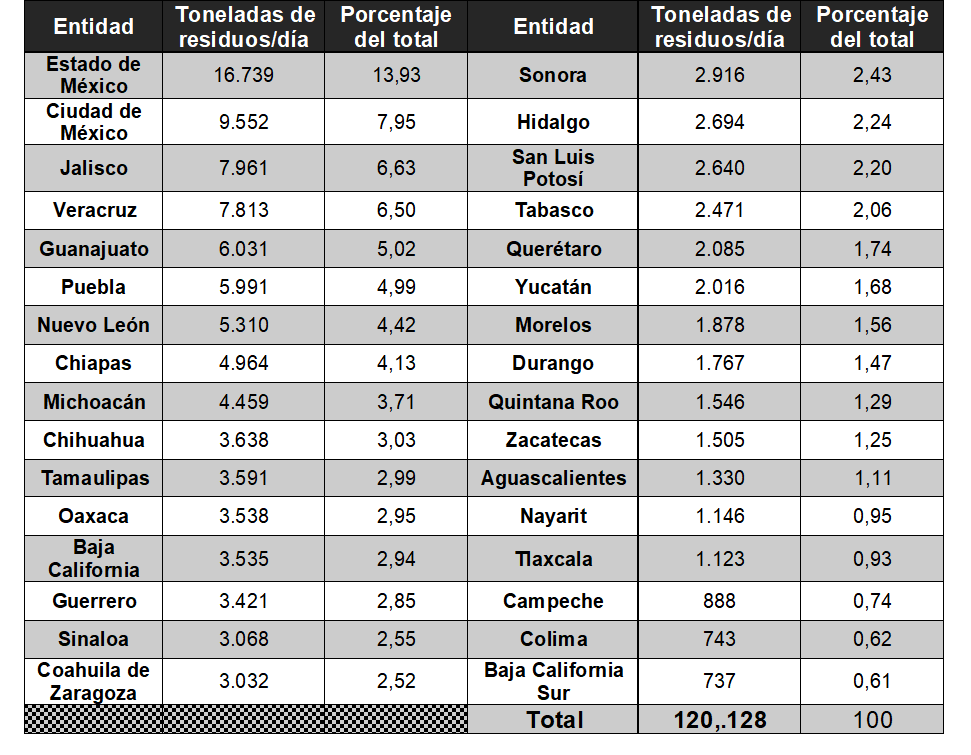

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2022, 07 de diciembre), la UAEMEX se encuentra ubicada en el estado de la república mexicana con mayor PIB: en 2022 el Estado de México contribuyó con el 9,1 % del PIB nacional, solo por debajo de la Ciudad de México con el 15,3 %. Sin embargo, esos datos son igualmente respaldados por la cantidad de basura y residuos generados, ya que la entidad es la mayor generadora del país, al aportar prácticamente el 14 % del total nacional, seguido por la Ciudad de México con 7,95 % (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, 2020), véase Tabla 1:

Tabla 1. Residuos generados en los estados de la república mexicana

Fuente: Los autores con base en el Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, SEMARNAT (2020).

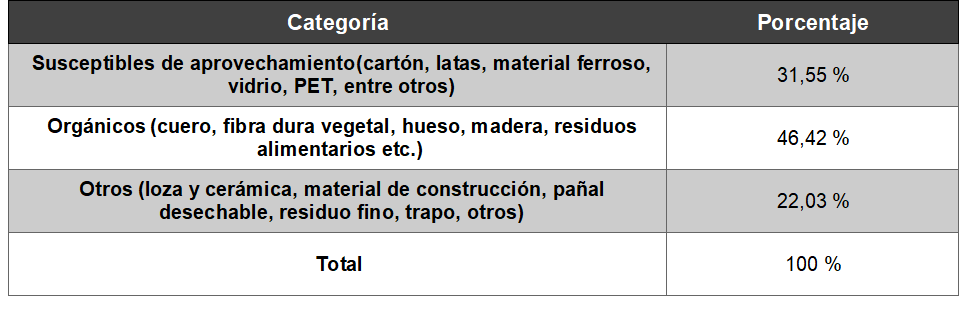

La basura generada, en algún momento de su vida útil, fue parte de una cadena de valor que finalmente se ha desprendido para ser considerada simplemente como un desecho. Ahora bien, desde hace tiempo la basura en su conjunto ha sido considerada como una serie de residuos que, con trabajo y la tecnología necesaria, pueden ser reintroducidas en la cadena de suministros. De acuerdo con la SEMARNAT (2020), en México son producidas 120 128 toneladas de residuos diariamente en fracciones porcentuales y en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, que publica este organismo institucional, la basura se subdivide de la siguiente manera como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Porcentaje de residuos generados en México por fracción

Fuente: Los autores con base en el Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, SEMARNAT (2020).

Si se consideran únicamente los dos primeros rubros, se alcanza el 77,97 %, es decir, más de dos terceras partes del total de los residuos que, por medio de diversas técnicas y prácticas, podrían ser introducidos nuevamente a la cadena de valor.

Ahora bien, en el caso mexicano, la responsabilidad en el manejo de los residuos urbanos se encuentra definida desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), siendo las administraciones públicas municipales las encargadas de la “limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos” (Const. 1917, Art. 115). La misma fracción constitucional indica que “los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales”, las cuales involucran a otros actores gubernamentales federales y estatales para el manejo de los residuos (Const. 1917, Art. 115).

En el siguiente apartado se dará cuenta de diversas actividades realizadas por la UAEMEX para aportar soluciones y mitigar los impactos relacionados al medioambiente.

La actuación de la UAEMEX en el medio ambiente

La UAEMEX es un órgano autónomo del Estado de México, es decir, no es parte de la administración pública central; asimismo, sus objetivos y alcances se consideran como esenciales y trascendentes para el funcionamiento y desarrollo de la propia entidad, por lo que no pueden ser sometidos a la contienda política por el acceso al poder público. De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de México (CPELSM, Art. 5), la UAEMEX:

“[…] contará con personalidad jurídica y patrimonio propios; se encontrará dotada de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico […] Especial atención tendrá en el cumplimiento de la función social del servicio que ofrece” (CPELSM, 2025, Art. 5).

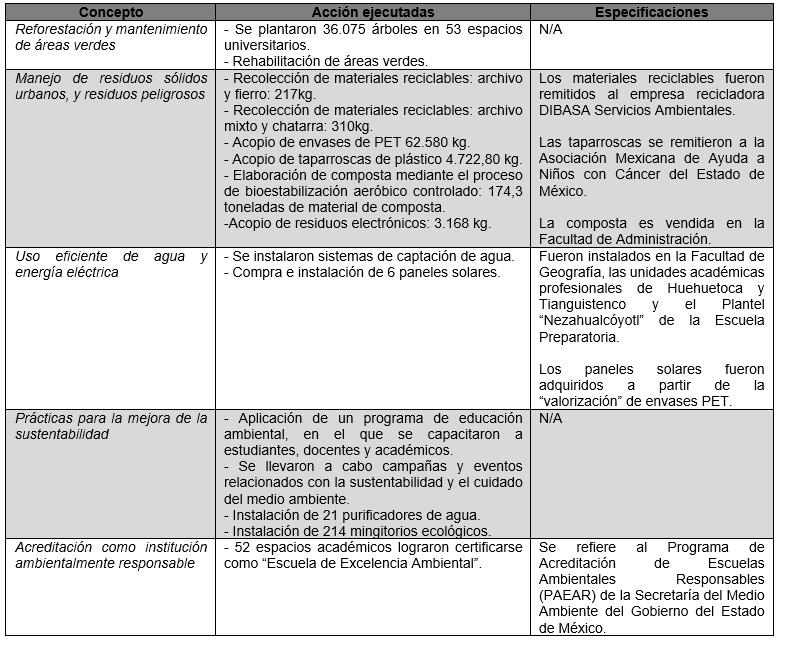

La autonomía le permite a la UAEMEX administrar de la manera más pertinente que considere los recursos de que dispone, y sobre el caso que se examina en la presente investigación, eso incluye la materia medioambiental. Al respecto, la UAEMEX ha desarrollado distintos proyectos al interior de la propia institución, que atienden la preocupación ambiental en la que se encuentran inmersos. Varios de ellos se mencionan en el segundo informe anual de actividades, presentado por el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz (Barrera Díaz, 2022), los cuales se resumen en la siguiente Tabla 3:

Tabla 3. Acciones relacionadas con la sustentabilidad  Fuente: Los autores con base en el Segundo informe anual de actividades del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz (Barrera Díaz, 2022).

Las acciones antes presentadas muestran que las autoridades universitarias tienen muy presente la problemática ambiental que genera la propia actividad universitaria, pero también manifiestan la empatía de los estudiantes y demás personal universitario, ya que en todas las actividades mencionadas se encontraron involucrados activamente. En ese sentido, los proyectos antes expuestos pueden visualizarse como un abanico de soluciones ante la emergencia medioambiental.

Método de recolección y análisis de datos

En este apartado se muestra el método y los resultados obtenidos a partir de la aplicación de un instrumento para la recolección de datos. El objetivo de esta recopilación de información fue encontrar evidencia empírica sobre las acciones relacionadas con el concepto de EC entre los estudiantes de la UAEMEX.

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017), de carácter exploratorio. Se aplicaron 115 encuestas con 20 ítems a alumnos de la Facultad de Economía de la UAEMEX. De acuerdo con la Agenda Estadística de la UAEMEX (UAEMEX, s.f.), este espacio académico contó con una matrícula de 1,532 alumnos para el periodo 2022-2023. Debido a que se desconoce si la distribución subyacente de los datos cumple con criterios paramétricos, se optó por una prueba de carácter no paramétrico. En este sentido, la recolección de datos tiene un carácter exploratorio.

Para la recolección de datos se utilizó un instrumento basado en la escala de Likert. Dicha escala fue elegida entre otro tipo de escalamientos, como el Diferencial Semántico, la escala de Thurstone y la de Guttman; puesto que presentan ventajas al centrarse en el sujeto y al enfatizar las diferencias individuales (Méndez Hinojosa y Peña Moreno, 2006). El instrumento se compone de una serie de ítems en forma de afirmaciones, las cuales ocasionan un estímulo de repuesta que es plasmada en términos de acuerdo y desacuerdo.

Para el presente estudio, la encuesta se elaboró con 20 ítems relacionados con diversos componentes de la EC. Los ítems fueron separados en dos apartados: uno con respecto a la recuperación de valor (actividades relativas a la reducción, reúso, reparación, reacondicionamiento, recuperación, remanufactura y reciclaje), y otro más relativo a la generación y separación de residuos. Los ítems fueron redactados con la intención de encontrar consistencia en cuanto a las respuestas obtenidas, por tal razón, cada uno de ellos cuenta con un par positivo y otro negativo. Se proporcionaron cuatro opciones de respuesta: A. Totalmente de acuerdo; B. De acuerdo; C. En desacuerdo; D. Totalmente en desacuerdo. El instrumento fue aplicado a los alumnos integrantes de la Facultad de Economía de la UAEMEX.

Al aplicar el coeficiente de Alfa de Cronbach, prueba que permite cuantificar el nivel de confianza de una escala de medida, se obtuvo una fiabilidad de 0,711, sin necesidad de descartar ninguna variable. Dicho coeficiente fue obtenido del programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences). De acuerdo con Cardona Arango et al., (2006), los valores de Cronbach deben encontrarse entre 0,7 y 1 para ser fiables, por lo que el instrumento cumple con esta condición.

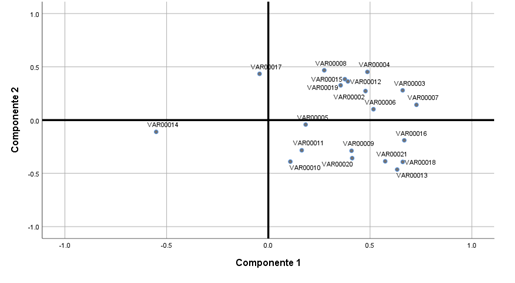

Ahora bien, se procedió a realizar un análisis de clúster con la intención de identificar grupos de acuerdo con las respuestas obtenidas a partir del instrumento aplicado. En este caso, se optó por utilizar el método de clúster jerárquico, en el que trataron de identificar grupos. No obstante, aunque la clasificación entre grupos fue exitosa, no fue significativa, ya que al realizar la prueba ANOVA, para validar que los conglomerados son estadísticamente diferentes, se obtuvo un resultado de 0,652>0,05 de significación, por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, que no hay una diferencia significativa entre grupos. Este dato resulta importante puesto que indica que el grupo es homogéneo, por lo que en su momento puede ser de utilidad para comparar con otros grupos o poblaciones y analizar los resultados. En la siguiente figura 1 se hace una representación de los componentes principales extraídos, con base en el método de esfericidad de Barlett en el programa informático SPPS:

Figura 1. Modelo de variables agrupadas

Fuente: Los autores

En la gráfica anterior se puede observar que existe un grupo homogéneo, es decir, los estudiantes encuestados coinciden en las acciones de EC, por ejemplo, conocen la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos (91,2 %), reutilizan los materiales en vez de desecharlos (77,1 %), buscan reparar un objeto dañado antes de desecharlo (78,0 %). Sin embargo, cuando se preguntó sobre si conocen diversos centros de recuperación de materiales el 55,2 % no los conoce, así como con la pregunta sobre si tienen la oportunidad de guardar los objetos y llevarlos a centros de recuperación, se obtiene que el 57 % de los encuestados no realiza estas acciones, lo cual compagina con la pregunta anterior. Esto último indica que las acciones de EC de las personas encuestadas están definidas ampliamente por la facilidad de contar con lugares o centros de acopio cercanos.

Las respuestas recibidas inducen a reflexionar que las acciones de EC llevadas a cabo por este grupo de sujetos se encuentran ligadas a la oportunidad y facilidad para recuperar el valor de los residuos, por lo que sería importante que la UAEMEX tuviera centros de acopio permanentes y no solo campañas esporádicas.

Finalmente, se precisa que la muestra arrojó grupos homogéneos, sin embargo, esta información es valiosa en cuanto a la necesidad de integrar una mayor cantidad de individuos de diversos estratos, como pueden ser niveles de educación inferiores, o bien, que sea rescatada en diversos ámbitos y no solo en el académico.

Conclusiones

El presente documento versó esencialmente sobre las relaciones que existen entre la EC y la Universidad, en cómo esta última puede contribuir en la transición de la primera. Por ello, fue necesario recuperar el concepto, revisar sus bases e historia. En ese sentido se precisó que, si bien el concepto de EC continúa en construcción, no ha impedido que este sea promovido como una alternativa para alcanzar el desarrollo sustentable. Por ello, esta falta de consenso, en algunos casos, puede resultar más que una limitante, en una oportunidad para ampliar sus horizontes.

Ahora bien, en la transición a la EC la Universidad pública juega un rol importante. A la par de sus contribuciones a la sociedad bajo sus funciones de docencia, investigación y difusión, y ante los nuevos retos que enfrenta la sociedad, la Universidad destaca su importancia en brindar alternativas de solución. Sobre este actor se resalta su afinidad en temas relacionados con el medio ambiente, que se demuestra en los diversos proyectos realizados para mitigar el impacto derivado de su propio actuar, así como la empatía del alumnado. También es necesario resaltar la investigación realizada al interior de la propia institución, que, como fue repasado, demuestra interés en relacionar el quehacer investigativo de la propia UAEMEX con la problemática del estado donde reside.

Finalmente, en cuanto al método de recolección de información se destacada, por una parte, la idoneidad del instrumento construido, ya que los valores resultantes del Alfa de Cronbach fueron satisfactorios. Por otra parte, los resultados del análisis de clúster jerárquico y el análisis de varianza de un factor no arrojaron resultados que indicaran diferencias entre grupos. Por ello, se propone utilizar el mismo instrumento de recolección de información, pero aplicado a un método distinto para la obtención de la muestra o a una población distinta.

Referencias

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (2024, 07 de mayo). Anuarios Estadísticos de Educación Superior. http://www.anuies.mx/iinformacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior

Association of University Leaders for a Sustainable Future. (1990). Declaración de líderes de Universidades para un futuro sostenible. Declaración de Talloires [Archivo PDF]. https://ulsf.org/wp-content/uploads/2015/06/Spanish_TD.pdf

Barrera Díaz, C. E. (2022). Segundo Informe Anual de Actividades. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMEX. https://spydi.uaemex.mx/docs/InfBasCon/Institucionales/Informes/2021-2025/2IA_CEBD_web.pdf

Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Paidós.

Berkes, F., Colding, J. y Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. Ecological Applications, 10(5), 1251-1262.

Blomsma, F. y Brennan, G. (2017). The Emergence of Circular Economy. A New Framing Around Prolonging Resource Productivity. Journal of Industrial Ecology, 21(3), 603-614.

Braungart, M. y McDonough, W. (2005). Cradle to cradle. McGraw-Hill.

Buren, N., Demmers, M., Heijden, R. y Witlox, F. (2016). Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments. Sustainability, 8-7(647).

Campos Cabral, V. (2024). Economía circular comunitaria. Experiencias de aplicación en México. Universidad Iberoamericana Puebla. https://repositorio.iberopuebla.mx/handle/20.500.11777/6019

Cardona Arango, D., Estrada Restrepo, A. y Agudelo García, H. B. (2006). Usos del coeficiente de alfa de Cronbach. Biomédica, 26, 585-588. http://www.scielo.org.co/pdf/bio/v26n4/v26n4a12.pdf

Carreño Meléndez, F., Iglesias Piña, D., Sánchez Barreto, R. F., Carrasco Aquino, R. J., Andrés Calderón, H., & Platas López, F. (2018). Discusión epistemológica en torno a la sustentabilidad y el desarrollo. Universidad Autónoma del Estado de México. http://hdl.handle.net/20.500.11799/105455

Carrillo González, G. (2009). Una revisión de los principios de la ecología industrial. Argumentos, 22(59). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952009000100009&lng=es&nrm=iso

Casas, R., Corona, J. M. y Suárez, M. (2017). Los incentivos de las instituciones académicas para la vinculación conocimiento-sociedad: estudio exploratorio. En G. Dutrénit y J. Núñez, Vinculación Universidad-sector productivo para fortalecer los sistemas nacionales de innovación: experiencias de Cuba, México y Costa Rica (pp. 241-284). UH Editorial.

Casas, R., De Gortari, R. y Santos, M. J. (2000). The Building of Knowledge Spaces in Mexico: A Regional Approach to Networking. Research Policy, 29(2), 225-241.

Chen, R. (2023, 17 de enero). China’s Circular Economy Policies: Review and Reflection [Archivo PDF]. Circular Innovation Lab. https://www.circularinnovationlab.com/post/china-s-circular-economy-policies-review-and-reflection

Comisión Europea. (2020). Nuevo plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva [Archivo PDF].

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo "Nuestro futuro común". Organización de las Naciones Unidas. https://docs.un.org/es/A/42/427

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const]. Art 115. Enero 17 de 2025 (Estados Unidos Mexicanos). Diario Oficial de la Federación.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México [CPELSM]. Art 5. Enero 6 de 2025 (Estados Unidos Mexicanos). Gaceta de Gobierno del 17 de noviembre de 1917.

Córdova Pizarro, D., Aguilar Barajas, I., Romero, D. y Rodríguez, C. A. (2019). Circular Economy in the Electronic Products Sector: Material Flow Analysis and Economic Impact of Cellphone E-waste in Mexico. Sustainability, 11(5), 1361; https://doi.org/10.3390/su11051361

Council for the Environment and Infrastructure. (2015). Circular Economy. From wish to practice [Archivo PDF].

Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the Circular Economy. Vol 1: An Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an

Espaliat Canu, M. (2017). Economía Circular y Sostenibilidad. CreateSpace.

Etzkowitz, H. (2003). Research Groups as ‘Quasi-Firms’: The Invention of the Entrepreneurial University. Research Policy, 32(1), 109-121.

Gibbons, M. (1998). Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI [Archivo PDF].

Hirsch, P. y Levin, D. (1999). Umbrella Advocates Versus Validity Police: A Life-Cycle Model. Organization Science, 10(2), 199-212. http://www.jstor.org/stable/2640312

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2020). Censo de Población y vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2022, 07 de diciembre). Producto Interno Bruto por entidad federativa 2021 [archivo PDF] https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/PIBEF/PIBEF.pdf

King, A., Burgess, S., Ijomah, W. y McMahon, C. (2006). Reducing Waste: Repair, Recondition, Remanufacture or Recycle? Sustainable Development, 14(4), 257-267. https://doi.org/10.1002/sd.271

Kirchherr, J., Reike, D. y Marko, H. (2017). Conceptualizing the Circular Economy: An Analysis of 114 Definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, 221-232. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835?via%3Dihub

Kuhn, T. (2013). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.

Lottersberger, J., Andrea Joris, R., Lottersberger, J. y Espinosa, A. E. (2023). Programa UNLBio y su rol en la economía circular de la región. En C. Garrido Noguera y D. García Pérez de Lema, Universidades, Economía Circular y los ODS en el espacio birregional ALCUE (pp. 18-27). Red Universitaria-Empresa ALCUE, Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

Méndez Hinojosa, L. M. y Peña Moreno, J. A. (2006). Manual práctico para el diseño de la escala Likert. Trillas.

Murray, A., Skene, K. y Haines, K. (2017). The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context. Journal of Business Ethics, 140, 369-380. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2693-2

Nieto Caraveo, L. M. y Medellín Milán, P. (2007). Medio ambiente y educación superior: implicaciones en las políticas públicas. Revista de la educación superior, 36(42). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602007000200002

Nunes, B. T., Pollard, S. J., Burgess, P. J., Ellis, G., De los Rios, I. C. y Charnley, F. (2018). University contributions to the circular economy: Professing the hidden curriculum. Sustainability, 10(8), 2719. https://doi.org/10.3390/su10082719

Oblitas Cruz, J. F., Sangay Terrones, M. E., Rojas de la Puente, E. E. y Castro Silupu, W. M. (2019). Economía circular en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Revista de Ciencias Sociales, 25(4), 196-205. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28062322016

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (1985). Carta de Bogotá sobre universidad y medio ambiente. En Seminario de Bogotá: Universidad y medio ambiente en América Latina y el Caribe (pp. 109–112).

Otzen, T. y Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. International Journal of Morphology, 35(1), 227-232. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037

Product-Life Institute. (s.f.). De principio a principio. http://www.product-life.org/es/De-principio-a-principio

Real Academia de la Lengua Española. (2024). Sostenible. En Diccionario de la lengua española. https://dle.rae.es/sostenible

Sáenz, O. (2020). Universidad y medio ambiente en América Latina y el Caribe: continuidad y avances del proceso iniciado en el Seminario de Bogotá. Revista Educación Superior y Sociedad, 32(2), 305-325. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378620

Santos Jaén, J. M., López López, I., Pérez García, A. y Carrasco Hernández, A. J. (2023). Compromiso de la Universidad de Murcia con la economía circular a través del Programa ODSesiones. En, C. Garrido Noguera y D. García Pérez de Lema. Universidades, Economía Circular y los ODS en el espacio birregional ALCUE (pp. 81-101). Red Universitaria-Empresa ALCUE, Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos. Lucart Estudio.

Tibbs, H. (1993). Industrial Ecology: An Environmental Agenda for Industry. Global Business Network. https://acortar.link/KzuzkT

Universidad Autónoma del Estado de México. (s.f.). Agenda Estadística 2023. http://web.uaemex.mx/universidatos/AE2023/indiceAE23.html

Ugalde Hernández, O. (2021). Evolución histórica-epistemológica de la economía circular: ¿hacia un nuevo paradigma de desarrollo? Economía y Sociedad, 26(59), 1-13. https://www.scielo.sa.cr/pdf/eys/v26n59/2215-3403-eys-26-59-83.pdf

Universidad Autónoma del Estado de México. (2024, 12 de febrero). Universidatos. http://web.uaemex.mx/universidatos/7561/ETPUAEM.html

Uribe Ramírez, A. L. (2016). Programa de gestión para el aprovechamiento de residuos orgánicos en facultades del campus Ciudad Universitaria , UAEMex [Trabajo terminal de grado no publicado]. Universidad Autónoma del Estado de México.

Vallaeys, F. (2014). La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 5(12),105-117.

1 La presente investigación fue realizada con el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México, en el marco de la Convocatoria Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2023-2. 2 Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Alumno en la Maestría en Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. alanmalco.ec@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0009-0005-2204-0868. Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gfeMeX8AAAAJ&hl=es 3 Licenciada en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Máster en Dirección y Gestión de Empresas Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Toluca, México. marymgonmgon@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0003-7504-0162. Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=LSRcuGIAAAAJ&hl=es 4 Licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Alumno en la Maestría en Estudios Sustentables Regionales y Metropolitanos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. germna7@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0006-6044-2865 Google Scholar: https://acortar.link/rcUqLj 5 Hoy en día, la Real Academia de la Lengua Española (RAE, definición 1, 2024) define a sustentable como un adjetivo que se refiere a lo que se puede sustentar o defender con razones. En tanto que, sostenible es un calificativo para indicar lo que puede mantenerse durante largo tiempo sin agotar los recursos. Cabe señalar que los organismos internacionales utilizan el término sostenible, y para estudios en México y algunos países latinoamericanos se emplea el concepto de sustentable (Carreño Meléndez et al., 2018). Sin embargo, para fines de este trabajo de investigación, ambas acepciones se utilizarán como conceptos homogéneos, ya que el tema es amplio y rebasa los alcances del presente documento. 6 Los datos abarcan tanto sistemas públicos como privados, en sistemas escolarizados, mixtos y no escolarizados; asimismo, los datos referidos dan cuenta de las personas matriculadas en cualquier curso correspondiente a técnico superior universitario, licenciatura, maestría, doctorado, especialidad y licenciaturas en educación. 7 Se encuentran subdivididos en facultades, centros universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMEX, unidades académicas profesionales, centros de investigación, dependencias de la administración central, bibliotecas, centros de enseñanza, centros deportivos, espacios culturales, incubadoras de empresas, institutos de investigación, librerías, sindicatos y otros. Para citar este artículo: Espinoza Carrasco, A. M., Mondragón Mondragón, M., & Arroyo Veytia, G. (2024). El papel de la Universidad en la transición a la economía circular. El caso de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX).Revista Luna Azul, 58, 29-49. https://doi.org/10.17151/luaz.2024.58.3

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY

Código QR del artículo

|